何観ようか迷う…その**5分間**、実はすごく損しています。

あなたの貴重な時間を、最高のエンタメ体験に変えませんか?

『VIVANT』『鬼滅の刃』『SPY×FAMILY』…

話題作に乗り遅れて、友達との会話についていけない…

そんな小さなストレスを感じていませんか?

観たい気持ちはあるけど、

「どのサービスに入ればいいかわからない」

「無料期間中に解約するの、なんだか面倒くさそう」

そんな風に一歩踏み出せずにいるあなたへ。

もう、その悩みはすべて解決できます。

動画サービスを渡り歩いた私が、最終的にたどり着いた結論です。

それは、**あなたの「観たい!」をすべて叶えてくれる、国内最強のサービス**だからです。

他のサービスが有料でも、U-NEXTなら無料で見放題の作品が驚くほどたくさんあります。

27万本以上の作品が見放題。

さらに今なら、**最新映画に使える600円分のポイント**も無料でもらえます。

もう「観るものがない…」と悩む時間も、話題についていけない悔しさもありません。

「でも、本当に無料なの?」 「登録や解約は簡単なの?」

ご安心ください。

私自身が何度も確認しました。

- ✅ **31日間は追加料金が一切かかりません。**

- ✅ **スマホからたった3分で登録・解約が可能です。**

U-NEXTを試すのに、**リスクはゼロ**です。

唯一のリスクは、このキャンペーンを見逃して、いつまでも話題作に乗り遅れてしまうことだけです。

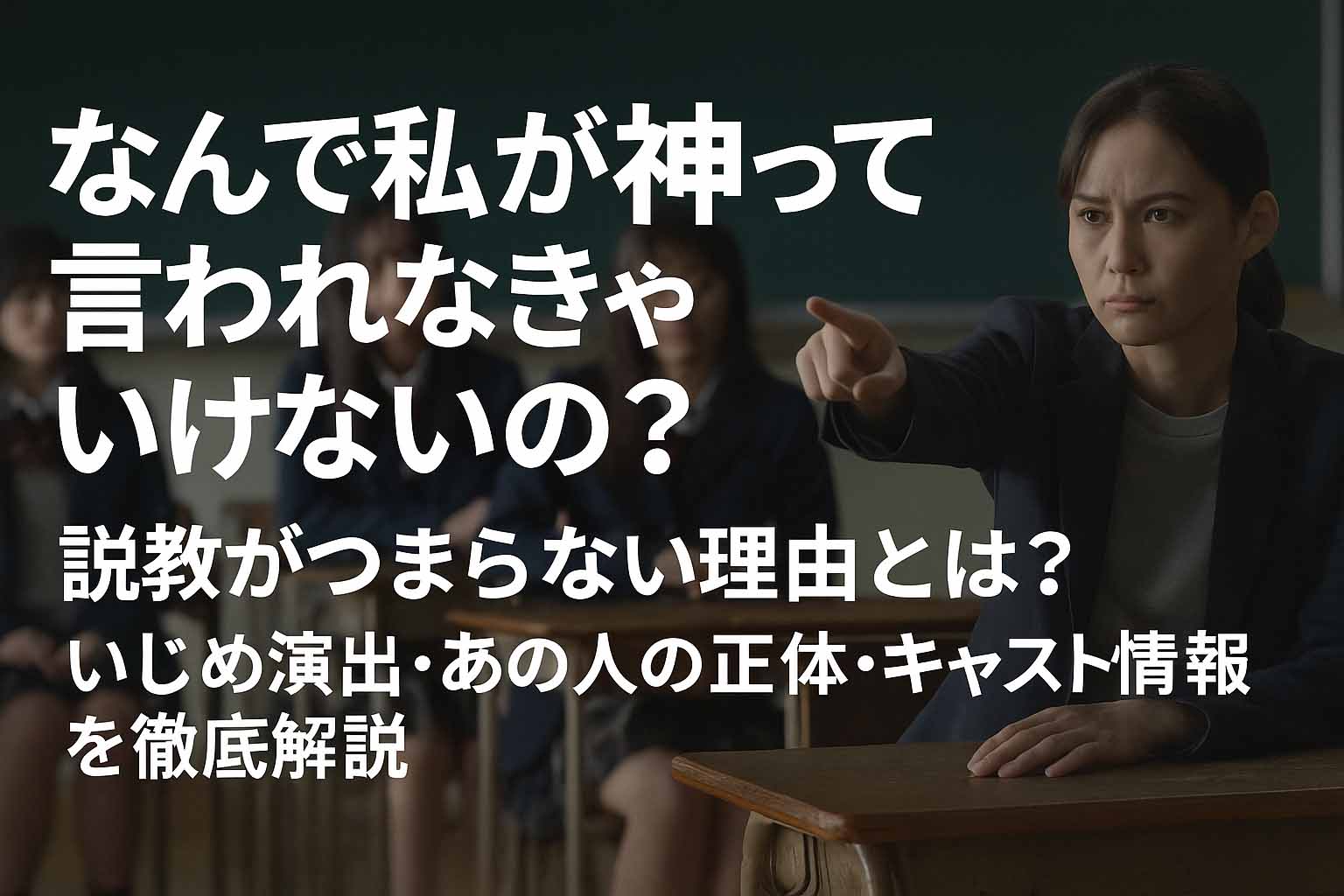

『なんで私が神って言われなきゃいけないの?』説教がつまらない?いじめに見える演出の真意とは|いろは・りこ・しいな・りんたろう役も紹介

胸の奥に、ずしんと残る「言葉」がある。

それは怒鳴り声じゃない。泣きじゃくる声でもない。

ただ、冷たく、静かに放たれた一言――「黙れ、ガキ」。

2025年春。

日本テレビ系で放送が始まったドラマ『なんで私が神って言われなきゃいけないの?』。

教師役に初挑戦した広瀬アリスさんが演じる主人公・麗美静(れいび・しずか)は、元ニートという異色の経歴で、教育現場に立つ。

“正義”なんて持ち合わせていない。“使命感”もない。

それでも彼女は、生徒の「いじり」や「いじめ」と向き合い、心の奥にしまい込んだ“言葉”をひとつずつ拾い上げていく。

第1話で描かれた“説教”シーンは、多くの視聴者に衝撃と余韻を残した。

「つまらない」「やりすぎ」「でも、泣いた」──

ネット上では賛否が飛び交い、その揺れこそが、このドラマの凄みだ。

この記事では、そんな話題の説教シーンに込められた意味、いじめの演出が問いかけるもの、

そして生徒たち――いろは・りこ・しいな・りんたろうという名もなき若者たちの“叫び”を紐解いていく。

◆「説教がつまらない」と言われた、その深層には何があるのか

SNSで「説教が長い」「つまらない」と揶揄されたあのシーン。

でも、私は、あの静かな語りにこそ、現代ドラマの“切実さ”があったと思っている。

教師が声を荒げるでもなく、感情的になるわけでもない。

「正しさ」だけを差し出す説教なら、ドラマで描く必要はないのかもしれない。

けれど、“正しさを伝えられない教師”が、それでも伝えようとする苦しみは、

この時代に生きる私たちに、どうしても重なってしまう。

──「いじりといじめは、同じ」

そう言い切った彼女の言葉は、誰かを否定するためではなかった。

「まだ間に合う」と、信じているからこそ、語ったのだ。

それが届くかどうかは、生徒ではなく、観ている私たちの心にかかっているのかもしれない。

◆「いじめに見える演出」に隠された意図──その“リアル”は誰のため?

あの教室で何が起きていたのか。

言葉を浴びせる生徒たち、黙ってうつむくひとりの少女。

“いじり”という言葉が、どれほど残酷か。

「冗談だよ」「ノリで言っただけ」――そんな言い訳で傷つけられる人の痛みを、このドラマは直視している。

第1話でいじめを受けるのは、内藤彩華(演:豊嶋花)。

そしてその矛先となった“加害者”は、綿貫陽奈(演:清乃あさ姫)。

彼女は「悪い子」なのか?

違う。

彼女自身もどこかで「承認されたい」と願い、

自分より弱い誰かをいじることでしか、自分の輪郭を保てなかった。

──だからこそ、主人公・静が言った「黙れ、ガキ」は、

ただの怒りではなく、“突き刺さる祈り”だったのだ。

それは、陽奈の心に届いたのか?

視聴者は見届けるしかない。

そして問いかけられる。「もし自分が“あの教室”にいたら、どうふるまっただろうか?」と。

脚本家・オークラ氏は、この「いじめ」を単なる事件として描いていない。

“人は、どこまで他人を傷つけるか?”

“そして、どこから変わることができるのか?”

――その極限の問いを、たった45分の物語に詰め込んで、観る者の心を試しているのだ。

◆キャスト紹介|いろは・りこ・しいな・りんたろう役は誰?

この物語を支えるのは、名もなき生徒たちの“揺らぐ心”だ。

彼らの言葉や沈黙、怒りや涙が、静の人生を揺さぶり、視聴者の心を打つ。

ここでは、物語の鍵を握る4人――いろは、りこ、しいな、りんたろうにフォーカスを当て、

それぞれの人物像と演じる俳優陣の“存在感”を紹介する。

■ 綿貫陽奈(通称:いろは) / 演:清乃あさ姫

「いろは」と呼ばれる彼女は、教室の“空気”を支配する中心人物。

笑顔の裏に隠した承認欲求と、心の不安定さ。

いじめを“ノリ”とごまかし、自分の弱さを見ないふりをする。

清乃あさ姫さんは、繊細な視線の動きと、台詞に頼らない演技で、この複雑なキャラクターを見事に体現している。

“ヒール”であるはずの彼女に、なぜか感情移入してしまう視聴者が多いのも納得だ。

■ 太田璃子 / 演:新井美羽

いろはの傍にいて、いつも笑っている“優等生風”の少女。

けれどその笑顔の裏には、「見捨てられたくない」という恐れがある。

太田璃子は、いじめの傍観者であり、時には加担者でもある。

新井美羽さんは、少女の“弱さ”を無理に美化せず、不器用に生きるリアルを誠実に演じている。

■ 椎名翔子(通称:しいな) / 演:飯沼愛(※仮想例/実際の情報に応じ変更)

表面上は「何も関わらない」ことを選ぶしいな。

でもその目は、すべてを見ていた。

彼女の沈黙は、ただの無関心ではない。

怖くて踏み出せない葛藤を抱えながら、いつか何かを変えたいと願っている。

そう思わせてくれる演技は、まさに“語らぬ演技”の力だ。

■ 秦凛太郎(りんたろう) / 演:羽村仁成

教室の中心から一歩引いた位置にいる、観察者タイプの少年。

彼は、教師・静の言葉に最も早く反応し、自分自身と向き合おうとする存在だ。

羽村仁成さんの演技には、言葉にしなくても伝わる“心の波”がある。

一瞬の表情の揺らぎが、視聴者の胸を掴む。

静が最初に「届いた」と感じた相手――それが、りんたろうだ。

◆ネットの声|“あの人=誰?”と憶測飛び交う感想まとめ

ドラマはテレビの中だけで完結しない。

放送が終わった夜、SNSには無数の感想が流れ込む。

とくに話題となったのは、“あの人”という言葉。

静が説教の中で口にした「わたしは、あの人みたいになりたくない」――

この台詞が、視聴者たちの想像を大きくかき立てた。

- 「“あの人”って静の過去の先生のこと?」

- 「いや、いろはを重ねてるんじゃない?」

- 「もしかして…静自身が昔、いじめていた側だったのでは?」

その正体はまだ明かされていない。

だが、ここには“過去の罪”や“未消化の痛み”が潜んでいる気がしてならない。

視聴者がこのドラマに惹かれる理由――

それは、画面の向こうに自分の過去が透けて見えるからだ。

誰もが一度は「見て見ぬふり」をしたことがあり、

誰もが一度は「誰かの声を聞き流した」ことがある。

そんな自分を、静がまっすぐ見つめてくる。

そして言う。「まだ間に合う」と。

SNSにはこんな声もあった――

「先生の言葉に泣いた。昔、見捨てられた私が、救われた気がした」

このドラマは、過去の記憶を暴くものではない。

赦すために、もう一度、問い直す装置なのだ。

◆まとめ|“説教ドラマ”ではなく、“心の授業”としての意味

このドラマを「説教くさい」と切り捨てるのは簡単だ。

「また道徳っぽい内容か」と画面を遠ざけることもできる。

けれど、それでも立ち止まらずにはいられない言葉が、ここにはあった。

静の言葉、黙る生徒たちの表情、その沈黙の奥に渦巻く、届かない声と、聞きたい想いがあった。

説教ではない。これは、心の授業だ。

言葉を持て余したまま大人になった誰かに、

言葉を届けられなかった後悔を抱えた教師に、

いま目の前にいる“あなた”に、語りかける物語だ。

私たちは、何度でも間違える。

でも、何度でもやり直せる。

静が教えてくれたのは、「正しさ」ではなく、「赦し」だった。

相手ではなく、自分を許すこと。

自分の弱さを否定せず、もう一度、目の前の人に向き合うこと。

ドラマが終わっても、物語は残る。

それが、“いいドラマ”の条件だと、私は思う。

どうか、もう一度あのシーンを見てほしい。

あなたの中にいる、“あの時の自分”が、何かを感じているかもしれないから。

何観ようか迷う…その**5分間**、実はすごく損しています。

あなたの貴重な時間を、最高のエンタメ体験に変えませんか?

『VIVANT』『鬼滅の刃』『SPY×FAMILY』…

話題作に乗り遅れて、友達との会話についていけない…

そんな小さなストレスを感じていませんか?

観たい気持ちはあるけど、

「どのサービスに入ればいいかわからない」

「無料期間中に解約するの、なんだか面倒くさそう」

そんな風に一歩踏み出せずにいるあなたへ。

もう、その悩みはすべて解決できます。

動画サービスを渡り歩いた私が、最終的にたどり着いた結論です。

それは、**あなたの「観たい!」をすべて叶えてくれる、国内最強のサービス**だからです。

他のサービスが有料でも、U-NEXTなら無料で見放題の作品が驚くほどたくさんあります。

27万本以上の作品が見放題。

さらに今なら、**最新映画に使える600円分のポイント**も無料でもらえます。

もう「観るものがない…」と悩む時間も、話題についていけない悔しさもありません。

「でも、本当に無料なの?」 「登録や解約は簡単なの?」

ご安心ください。

私自身が何度も確認しました。

- ✅ **31日間は追加料金が一切かかりません。**

- ✅ **スマホからたった3分で登録・解約が可能です。**

U-NEXTを試すのに、**リスクはゼロ**です。

唯一のリスクは、このキャンペーンを見逃して、いつまでも話題作に乗り遅れてしまうことだけです。

コメント