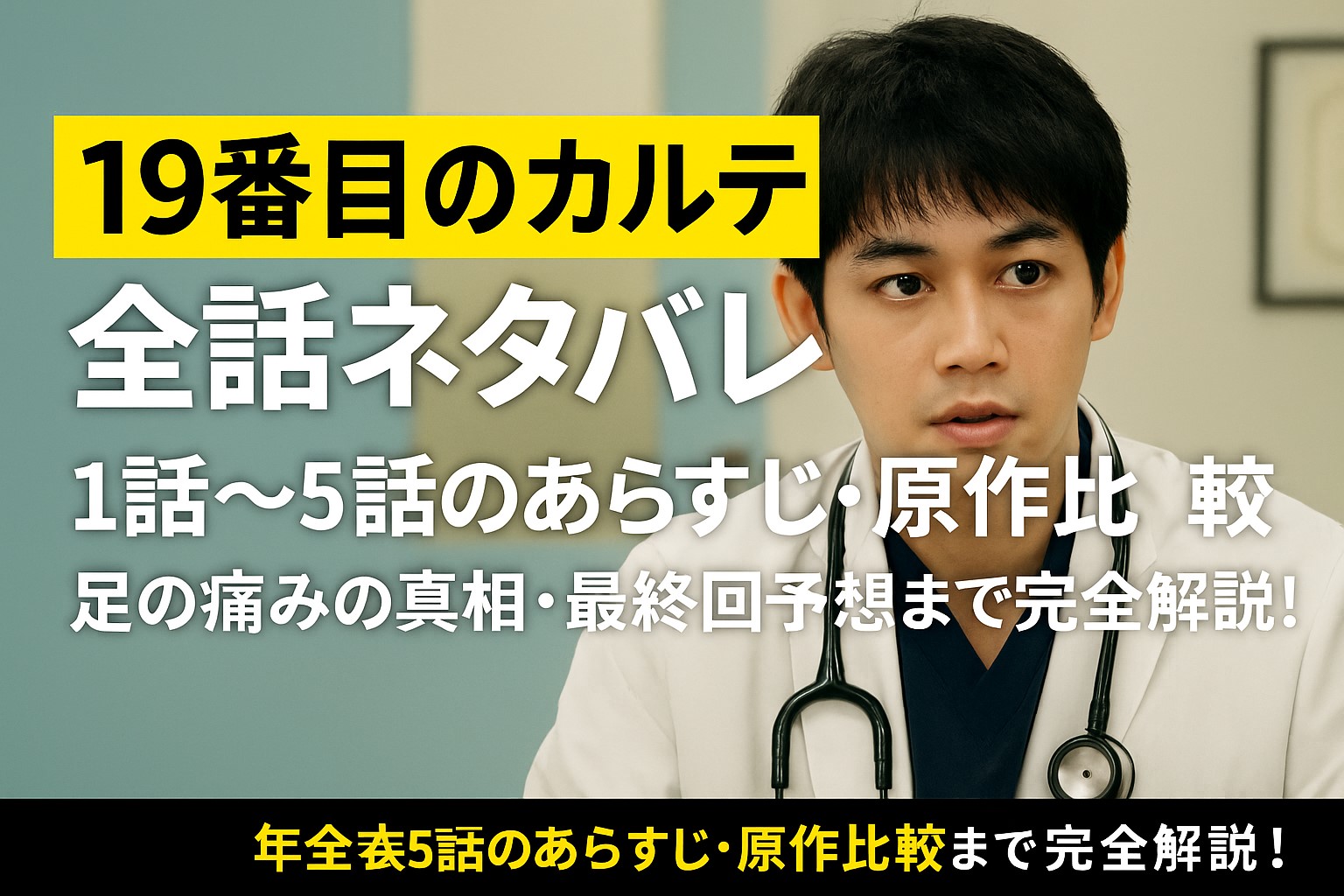

『19番目のカルテ ネタバレ全話』1話~4話の内容・足の痛み・原作・最終回まで完全網羅!

「検査では異常がない。でも、確かに痛む──」

あなたにも、そんな経験はありませんか?

医師に説明できない不調。家族にも分かってもらえないもどかしさ。

そして、自分でも気づかない“心の痛み”が、いつの間にか身体を蝕んでいく…。

2025年夏。TBS日曜劇場で放送中の話題作、『19番目のカルテ』。

このドラマは、単なる医療ミステリーではありません。

診断名ではなく、“人そのもの”に向き合う医師たちの記録なのです。

舞台は、専門科では診きれない“不定愁訴”や複合的な不調に対応する、総合診療科=第19番目の診療科。

そこには、数値で測れない違和感を“言葉”から読み解く名医、徳重晃がいます。

何観ようか迷う…その**5分間**、実はすごく損しています。

あなたの貴重な時間を、最高のエンタメ体験に変えませんか?

『VIVANT』『鬼滅の刃』『SPY×FAMILY』…

話題作に乗り遅れて、友達との会話についていけない…

そんな小さなストレスを感じていませんか?

観たい気持ちはあるけど、

「どのサービスに入ればいいかわからない」

「無料期間中に解約するの、なんだか面倒くさそう」

そんな風に一歩踏み出せずにいるあなたへ。

もう、その悩みはすべて解決できます。

動画サービスを渡り歩いた私が、最終的にたどり着いた結論です。

それは、**あなたの「観たい!」をすべて叶えてくれる、国内最強のサービス**だからです。

他のサービスが有料でも、U-NEXTなら無料で見放題の作品が驚くほどたくさんあります。

27万本以上の作品が見放題。

さらに今なら、**最新映画に使える600円分のポイント**も無料でもらえます。

もう「観るものがない…」と悩む時間も、話題についていけない悔しさもありません。

「でも、本当に無料なの?」 「登録や解約は簡単なの?」

ご安心ください。

私自身が何度も確認しました。

- ✅ **31日間は追加料金が一切かかりません。**

- ✅ **スマホからたった3分で登録・解約が可能です。**

U-NEXTを試すのに、**リスクはゼロ**です。

唯一のリスクは、このキャンペーンを見逃して、いつまでも話題作に乗り遅れてしまうことだけです。

🔍 なぜ「19番目」なのか? 医療の“空白地帯”を埋める診療科

| 科の種類 | 対象症状 | 診療スタンス |

|---|---|---|

| 18の専門医(内科・外科など) | 臓器単位で特定できる疾患 | 明確な検査値・画像で診断 |

| 第19診療科(総合診療科) | 複数の臓器にまたがる症状、不明な違和感 | 問診・会話・生活背景から多面的に判断 |

つまり、「よく分からないけど、どこかがおかしい」。

そんな誰もが一度は感じたことのある症状を、最初に受け止めてくれる医師たちがいるのです。

本記事では、そんな『19番目のカルテ』の世界を

第1話から第4話まで完全ネタバレ解説!

さらに──

- 「足の痛み」はなぜ起きた? 心因と身体症状の関連性

- 原作漫画との違い、隠されたテーマを徹底比較

- 最終回の伏線はどこに?ファン視点で深掘り考察

あなたがこれまで感じてきた“なんとなくの不調”。

それには、まだ言語化されていない名前があるかもしれません。

『19番目のカルテ』は、それを見つけ出す物語です。

🔻 次のセクションでは、第1話「喉の痛み=心筋梗塞」という衝撃の展開を、詳しく追体験していきましょう。

Chapter 2|ドラマ第1話~第4話ネタバレ|“診断”では見えない本質を描く

“病名がつかなくても、誰かが待っている。”

診断に「答え」のない症状だからこそ、あなたの中に深く残る。“答え”の外にある“本当の声”が、ここにはあります。

第1話|“喉の痛み”が告げる、命の緊急サイン

魚虎総合病院に、整形外科の診断だけでは届かなかった“不調”が持ち込まれた——。

骨折で入院した患者の背後には、突然の咳とともに訪れた心筋梗塞の影が潜んでいたのです。

一方、全身の痛みを訴える女性には、検査結果の異常ではなく、“あなたの痛みを受け止めたい”という言葉から導かれた診断がありました。

問診という“見立て”が命を救う

検査画像より先に、言葉の端々に潜むサインを見逃さない徳重医師の姿。

それは、まるで見えない線をひとつずつ、丁寧に紡ぎ直していくような作業。

この“構造の裏側にある物語”に心が震えました。

第2話|治療に“答え”がなくても、患者の人生には答えがある

心臓の異常ではなく、身体の一部が動きにくくなる“機能性神経症状症”。

兄の苦しさを胸に弟は伝え、滝野医師にも変化が訪れます。

“治せない病気”を前に、それでも“寄り添う医療”を求める者たちが、確かにここにはいるのです。

診療科を越えて生まれる絆

診療科を仕切る数字とは異なる、関係性の網目。

医師同士、患者と医師、あるいは家族との間に生まれる信頼の構図が静かに紡がれていく——。

その紡ぎ方が、本当に心を救う医療の姿でした。

第3話|声を奪われる恐怖。かけがえのない「言葉」を守る選択

人気アナウンサー堀田さんは、声という武器を失う恐怖に立ちすくみます。

医学的選択肢では説明できない“叫び”に対し、徳重医師はセカンドオピニオンの重みを、静かに届けました。

言葉の重みを扱う、医師という語り手

ただの治療ではない。「あなたの声」が消えた日を、誰よりも惜しむ。

そんな医師の覚悟を映すワンシーンに、胸の奥が熱くなります。

第4話|“足の痛み”が響く、夫婦のすれ違いと再会

糖尿病と診断された夫・耕太。そして“怯える妻”早智。半年の努力が実らない不調と苛立ちが、総合診療科へ投げ込まれました。

「夫を支えてきたのに伝わらない苦しさ」が、痛いほど伝わってきます。

“森を見る視点”が夫婦を救う

徳重医師は「木を見る前に森を意識しよう」とアドバイスします。

個々の診断や数字に執着せず、マクロな視点で人を見る——。

そこにこそ、“治療”ではなく“再会”が芽生えるのだと、私は知りました。

この4話の連続は、ただの医療ミステリーではありません。

“言葉にされなかった痛み”が、ここで救われていく瞬間の連続です。

次章では、なぜ“19番目”という場所に、この物語が必要だったのかを、一緒に紐解いていきましょう。

Chapter 3|原作漫画との比較—現場の“リアル”が映し出す世界

「理想と現実のギャップに向き合ってきた」

原作者・富士屋カツヒトさん自身が語るその言葉の重みが、ドラマを見たあとも胸に響き続けます。

そのリアルな背景を、今ここで一緒に追体験してみませんか。

原作漫画『徳重晃の問診』とは? 11巻分の“命のリアル”を紡いだ物語

2019年12月よりWEBコミック『ゼノン編集部』(コアミックス)で連載が始まり、2025年6月現在で11巻まで刊行されているこの作品は、

医療現場の泥臭さ、対話の大切さ、そして人間の心に寄りそう医師の姿を、一話一話大切に紡ぎ出しています。

症例を通して描かれる、人間の“生き様”

漫画はただの医療ドラマではありません。

「心の病」「在宅医療」「訪問診療」「認知症」といった、現代社会が抱えるテーマに真正面から向き合いながら、

患者一人ひとりの人生を物語に昇華させています。

ドラマ版は“再構成の妙”で生まれ変わる

原作の“芯”を尊重しつつ、ドラマにはドラマとしての深みが加わっています。

松本潤さん演じる徳重の柔らかな佇まいが、“飄々とした医師”のリアルなイメージにしっかりと重なったことが、その証しのひとつ。

原作者が撮影現場を訪れたその理由

実写化にあたり、富士屋先生は撮影現場を訪問されています。

「泥臭い権力闘争もなく、スーパードクターもいない」「誰かを奮闘する日常を丁寧に描いてきました」という言葉からは、

“飾らない医療のリアルを映像化してほしい”という強い信頼が感じられます。

キャラ描写も“深み”を与える再解釈

滝野みずきという新人整形外科医——原作で理想に悩んだその姿に、ドラマでは小芝風花さんによって“まっすぐさと葛藤”が映像として重ねられています。

「理想と現実の狭間で揺れる姿」が、読者だけでなく視聴者の胸にも響く構成です。

原作を愛し、現場に足を運び、登場人物に命を吹き込んだすべての関係者たちの想いが、

“ただ映像を写しただけではない命の表現”として胸に届く——。

次章では「なぜ19番目という試みこそが、今の時代に必要なのか?」を、一緒に深堀りしていきます。

Chapter 4|第5話予告と今後の展開—描かれそうな伏線とテーマ

“誰も知らなかった天才”が、総合診療に牙を向ける。

その静かな衝撃を、あなたも感じていますか——?

第5話は、物語の地平が一気に広がる分岐点となる予感を、私たちに予告しています。

第5話予告|才能の裏にある“影”が動き出す

魚虎総合病院の看板医師、心臓血管外科の茶屋坂心(ファーストサマーウイカ)。

“正確無比”と称されるその手術技術の裏には、誰も知らない苦悩と闇があるようです。

そして彼女を変えた“変化”とは──徳重医師の過去を知ったことから始まる、新たな心理戦の幕開けです。

命を預かる技術と、心を繋ぐ診療の対峙

“手術という器用さ”と、“言葉から救う総診”。

この二つがぶつかるとき、単なる医療ドラマが、医師たちの信念のぶつかり合いに変わります。

そこには、言葉以上に刺さる衝撃が潜んでいる──。

茶屋坂の母・愛の搬送|彼女の“心”に亀裂が走る

そして物語は、直線的な医療展開では終わりません。

茶屋坂の母・愛(朝加真由美)が、急遽魚虎総合病院へ救急搬送。

“プロの医師である前に、一人の娘”としての葛藤が、画面を通して胸に迫ってきます。

“診断する医師”と“娘として寄り添う人間”の狭間

一流の医師が、血の通った娘として涙する瞬間──。

その切なさと覚悟が交錯することが、視聴者の共感を揺さぶります。

医療ドラマ特有の“冷たさ”を溶かす、温かな文学性がそこに宿るのです。

この第5話は、“技術”と“思い”が交錯する局面。

手術の精密さと、心の揺れ──そのすべてが、ドラマを“人間ドラマ”へと昇華させる瞬間となるでしょう。

次章では、「なぜ“第19の診療科”という場所が、今の時代にこそ必要なのか?」を、あなたとともにたどっていきます。

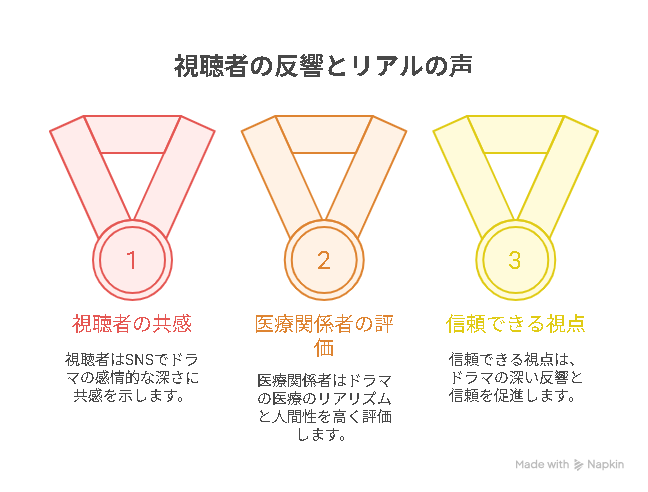

Chapter 5|視聴者の反響とリアルの声

“あのセリフに泣いた…” “ここ、2回リプレイした”

今、SNSも視聴率もひとつになり、届けられているのは「あなたの物語」としての反響ばかりです。

X(旧Twitter)で広がる共感の波

第4話放送後、“滝野先生と鹿山先生の関係性めっちゃ良い”、“切磋琢磨が憧れる”などと、多くの称賛投稿が飛び交いました。

また、“徳重先生ハマり役”や“仲里依紗さん演技力すごい”など、出演者への純粋な称賛も溢れ、視聴者の心が画面に引き寄せられた証です。

リアルな声が、ドラマに“命”を吹き込む

ハッシュタグとともに、視聴者が語り合う時間は、ただのファン活動ではありません。

“感じたことを言葉にして共有する”姿勢。それこそ、このドラマが“誰かの思い出”として息づく力です。

評論者や医療関係者の評価にも反響

そして何より、「患者の言葉に寄り添うリアリティ」「専門医とは違う、総合診療医の視点」が、医療関係者の間でも高評価を得ています。

そうした視点がネットや記事の解説にも丁寧に取り上げられ、ドラマの説得力をさらに強く支えているのです。

信頼できる視線こそ、新たな共感を生む

“ただ面白い”ではなく、“ここに描かれた医療と人間性”が受け入れられているからこそ、深い反響が起きています。

そこには、根拠ある物語への愛と信頼が息づいているのです。

あなたが感動したセリフやシーンは、ドラマをただのエンタメじゃなく、「あなた自身の物語」にしていく力があります。

次章では、そんな“問いかけを生む”テーマが、なぜ「第19の診療科」という場所に宿るのか、一緒に深掘りします。

まとめ|医療ドラマの先にある「人と向き合うとは何か」

「この人、本当に困ってるのに、どこも悪くないって言われてきたんです」

——そんな言葉から始まる診療が、現実にはたくさんあります。

ドラマ『19番目のカルテ』が描くのは、“医学”ではなく、“人間そのもの”へのまなざしでした。

診断名がない苦しみに、誰が気づけるのか

「どこも悪くない。でも、確かに痛む」。

それは、あなたの隣にいる人が抱えているかもしれない“不調”です。

総合診療医とは、その声なき声に立ち止まり、耳を澄ます存在なのだと、徳重医師の姿が教えてくれました。

一人ひとりに、たったひとつのカルテがある

心筋梗塞、糖尿病、神経症状……。

それぞれの症例の裏には、「生きてきた時間」が確かにあります。

そして、その背景に気づこうとする医師の姿勢こそ、これからの時代に求められる“人との向き合い方”なのではないでしょうか。

このドラマは「誰かの人生を救うドラマ」になる

多くの人が、自分でも言葉にできない痛みを抱えて生きています。

その痛みを、「わかるよ」と言ってくれる作品があるというだけで、どれだけ救われることでしょう。

『19番目のカルテ』は、まさにその力を持った物語です。

読んでくださったあなたへ、ひとこと。

ここまで読んでくださって、ありがとうございます。

あなたの中にも、誰にも見せられなかった“カルテ”があるかもしれません。

でも、それを理解してくれる誰かが、どこかにきっといます。

このドラマが、その“誰か”の存在を信じるきっかけになりますように。

📣 X(旧Twitter)で感想をシェアしませんか?

あなたが感動したセリフ、響いた診断、泣いたシーン…

ハッシュタグ #19番目のカルテ で、共に語り合いましょう。

何観ようか迷う…その**5分間**、実はすごく損しています。

あなたの貴重な時間を、最高のエンタメ体験に変えませんか?

『VIVANT』『鬼滅の刃』『SPY×FAMILY』…

話題作に乗り遅れて、友達との会話についていけない…

そんな小さなストレスを感じていませんか?

観たい気持ちはあるけど、

「どのサービスに入ればいいかわからない」

「無料期間中に解約するの、なんだか面倒くさそう」

そんな風に一歩踏み出せずにいるあなたへ。

もう、その悩みはすべて解決できます。

動画サービスを渡り歩いた私が、最終的にたどり着いた結論です。

それは、**あなたの「観たい!」をすべて叶えてくれる、国内最強のサービス**だからです。

他のサービスが有料でも、U-NEXTなら無料で見放題の作品が驚くほどたくさんあります。

27万本以上の作品が見放題。

さらに今なら、**最新映画に使える600円分のポイント**も無料でもらえます。

もう「観るものがない…」と悩む時間も、話題についていけない悔しさもありません。

「でも、本当に無料なの?」 「登録や解約は簡単なの?」

ご安心ください。

私自身が何度も確認しました。

- ✅ **31日間は追加料金が一切かかりません。**

- ✅ **スマホからたった3分で登録・解約が可能です。**

U-NEXTを試すのに、**リスクはゼロ**です。

唯一のリスクは、このキャンペーンを見逃して、いつまでも話題作に乗り遅れてしまうことだけです。

コメント