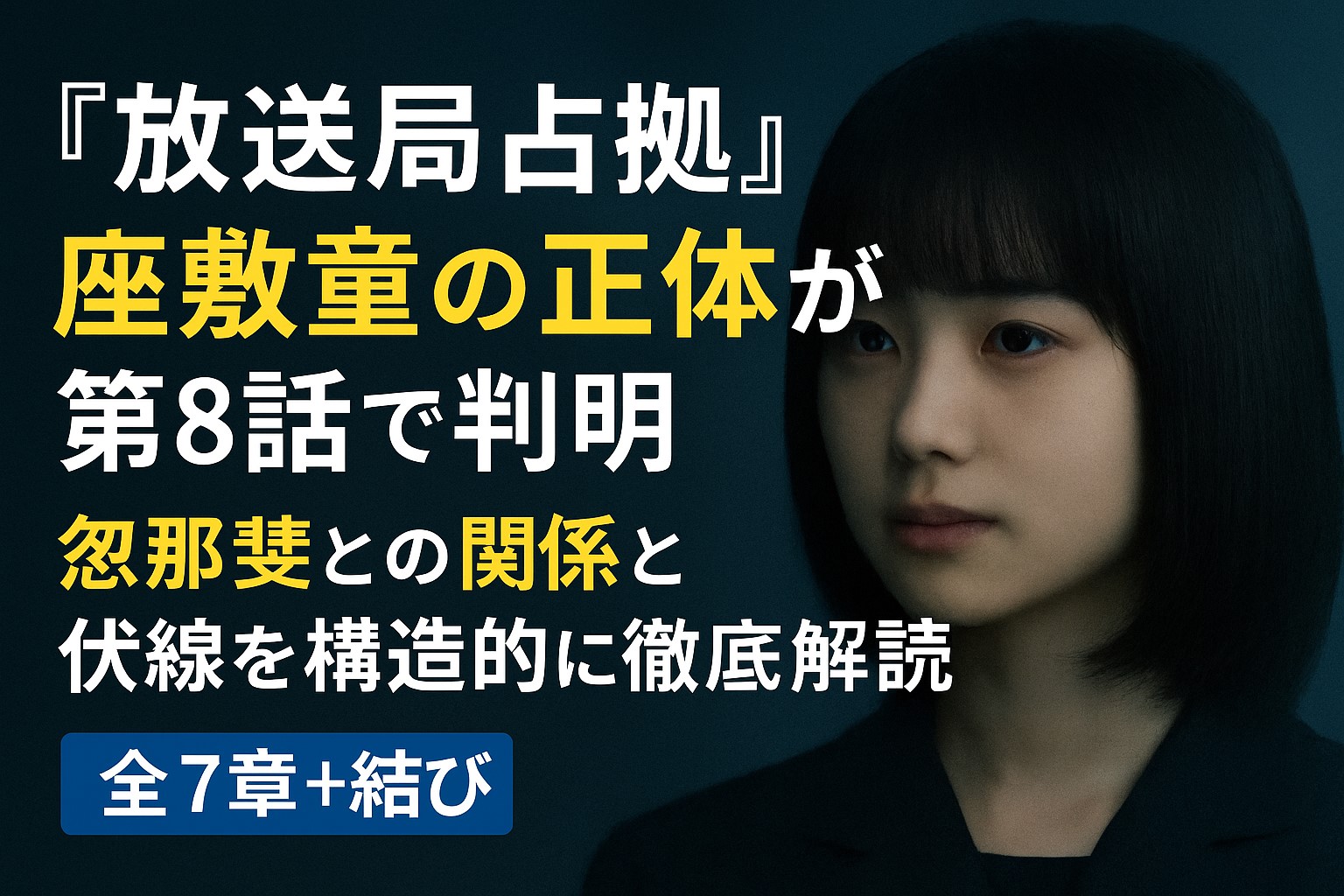

『放送局占拠』座敷童の正体が第8話で明かされる──忽那翡翠との関係、伏線と演出を全解剖

──そのキャラ、名前すら“出ていない”のに、なぜこんなに印象に残るのか。

『放送局占拠』。

私たちはこれまで、数々の“鬼”の仮面に騙され、疑い、考察してきました。

しかし──物語が第8話を目前にした今、そのすべてを凌駕する“存在”が静かに立ち上がろうとしています。

座敷童。

名前は伏せられ、公式紹介にもいない。なのに、放送のたびに「彼女が気になる」とSNSはざわつき続けている。

第8話予告でついに告げられました。

「座敷童の正体が、ついに明かされる──」

それはただのキャラの暴露ではなく、物語の“構造そのもの”が変わる合図です。

「忽那翡翠が怪しい」「あの目が意味深すぎる」

──ネット上には無数の考察が飛び交っていますが、

この記事では、そのすべてを“点”ではなく“線”にするために、演出・構成・脚本の意図に根ざした視点で、深く読み解いていきます。

なぜ座敷童は公式紹介から消されていたのか?

忽那翡翠との関係に“確信”が生まれる瞬間とは?

「複数説」「傀儡師との対構造」など、物語を底から支える設計意図とは?

あなたが「何かが引っかかる」と思っていたその違和感こそが、真実へと続く最大の伏線なのです。

そして今、その違和感が──確信に変わるときが来た。

▼ 本記事の主な内容

- 座敷童が“公式にいない”理由とは?

- 忽那翡翠との一致点と、演出で匂わされる正体

- 「複数存在説」「目の演出」など構造的ヒントの整理

- 名前に仕込まれた暗号──輪入道・和入道・輸入道の意味

- 座敷童と傀儡師の“静と動”の二重構造

この記事は、考察を超えた「構造理解」の視点で、座敷童という存在の“本当の意味”に迫ります。

読み終えたあなたの中で、見え方がガラリと変わるような、そんな“仕掛け”を詰め込みました。

さあ、一緒に踏み込んでいきましょう。

あの沈黙の奥に、物語の扉があるのだから。

- 夜のテレビ、ただ眺めているだけになっていませんか?

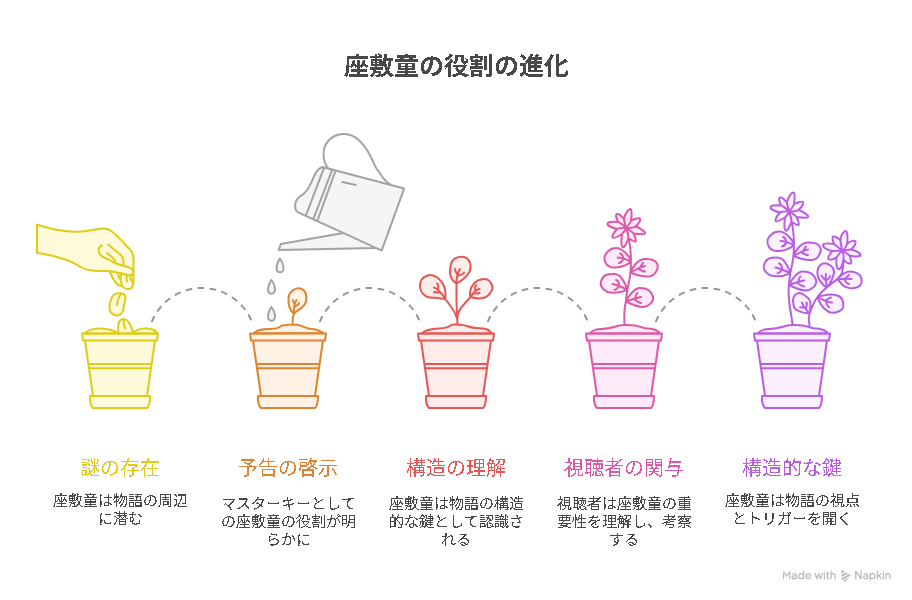

- 第1章 — “資料にいない”から始まる違和感と構造への気づき

- 夜のテレビ、ただ眺めているだけになっていませんか?

- 第2章 — 予告とセリフが告げる「座敷童=構造の鍵」説

- 夜のテレビ、ただ眺めているだけになっていませんか?

- 第3章 — 「3つの違和感」が導く忽那翡翠=座敷童説

- 第4章 — “1人じゃない?”というさらなる疑念、複数体制説の真意

- 第5章 — 名前に込められた暗号:輪/和/輸入道の構造読み解き

- 第6章 — 座敷童と傀儡師――“静と動”の構造的対立関係

- 第7章 — あなたの違和感は正しかった:物語構造の再設計

- 結び — 物語の奥底へ誘う読み手としてのあなたへ

夜のテレビ、ただ眺めているだけになっていませんか?

「観たいドラマを見逃した…」「配信が終わっていてガッカリ…」。仕事や家事で忙しい毎日。やっと訪れた夜の貴重な時間なのに、テレビの前でただチャンネルを回しているだけになっていませんか?

「もっと自分のための時間が欲しい」

そう感じているあなたに、ぴったりの解決策があります。それは、忙しい30代〜50代にこそ選ばれている、新しい動画視聴のスタイルです。

Huluで「最高のひとり時間」を手に入れる

Huluは、あなたの夜の時間を「ただ消費するだけの時間」から「心を満たす充実した時間」に変えるためのサービスです。

月額たったの1,026円(税込)で、映画、ドラマ、アニメ、バラエティが14万本以上見放題。

- ✔ いつでも、どこでも、あなたの気分に合わせて

- もう「録画忘れ」の心配はありません。観たいと思った時に、いつでもスマホやテレビで視聴できます。

- 通勤中の電車でも、ちょっとした休憩時間でも、続きから再生できるから、スキマ時間を有効活用できます。

- ✔ 家族みんなが満足するラインナップ

- 一人ひとりが好きな作品を楽しめるから、「チャンネル争い」とはもう無縁です。

- Huluでしか観られない独占作品や、海外ドラマも充実。新しい「好き」が見つかります。

- ✔ 面倒な手続きは一切なし

- 登録はたった30秒、メールアドレスだけで完了します。

- いつでも好きな時に解約できるので、「まずは試してみる」という感覚で始められます。

【今だけ】見逃せないチャンスを見つけよう!

「いつか観よう」と思っていた人気作品が、気づけば配信終了していることも少なくありません。Huluでは毎月、新しい作品が追加され、中には期間限定のものもあります。

あなたの「観たい!」に今すぐ出会うことが、最高の夜時間を手に入れる第一歩です。

↓↓ まずは無料トライアルで試してみませんか? ↓↓

テレビに縛られる生活はもう終わりです。Huluで、あなたの「観たい」を叶え、最高の時間を手に入れましょう。

第1章 — “資料にいない”から始まる違和感と構造への気づき

「座敷童は、公式に“いない”キャラだった。」

──この“欠落”こそが、視聴者の記憶に最も深く残る“存在感”を生んでいたのです。

『放送局占拠』第8話で正体が明かされるとされた「座敷童」。

夜のテレビ、ただ眺めているだけになっていませんか?

「観たいドラマを見逃した…」「配信が終わっていてガッカリ…」。仕事や家事で忙しい毎日。やっと訪れた夜の貴重な時間なのに、テレビの前でただチャンネルを回しているだけになっていませんか?

「もっと自分のための時間が欲しい」

そう感じているあなたに、ぴったりの解決策があります。それは、忙しい30代〜50代にこそ選ばれている、新しい動画視聴のスタイルです。

Huluで「最高のひとり時間」を手に入れる

Huluは、あなたの夜の時間を「ただ消費するだけの時間」から「心を満たす充実した時間」に変えるためのサービスです。

月額たったの1,026円(税込)で、映画、ドラマ、アニメ、バラエティが14万本以上見放題。

- ✔ いつでも、どこでも、あなたの気分に合わせて

- もう「録画忘れ」の心配はありません。観たいと思った時に、いつでもスマホやテレビで視聴できます。

- 通勤中の電車でも、ちょっとした休憩時間でも、続きから再生できるから、スキマ時間を有効活用できます。

- ✔ 家族みんなが満足するラインナップ

- 一人ひとりが好きな作品を楽しめるから、「チャンネル争い」とはもう無縁です。

- Huluでしか観られない独占作品や、海外ドラマも充実。新しい「好き」が見つかります。

- ✔ 面倒な手続きは一切なし

- 登録はたった30秒、メールアドレスだけで完了します。

- いつでも好きな時に解約できるので、「まずは試してみる」という感覚で始められます。

【今だけ】見逃せないチャンスを見つけよう!

「いつか観よう」と思っていた人気作品が、気づけば配信終了していることも少なくありません。Huluでは毎月、新しい作品が追加され、中には期間限定のものもあります。

あなたの「観たい!」に今すぐ出会うことが、最高の夜時間を手に入れる第一歩です。

↓↓ まずは無料トライアルで試してみませんか? ↓↓

テレビに縛られる生活はもう終わりです。Huluで、あなたの「観たい」を叶え、最高の時間を手に入れましょう。

それまでの話数でも、印象的な“目のアップ”や“意味深な視線”で登場していたにも関わらず──

番組公式の人物紹介ページには一切登場していません。

他の鬼キャラクターたちには、それぞれの設定や背景、演者名まできっちり記載されているにもかかわらず、です。

◆ 公式紹介の有無で比較する鬼キャラたち

| キャラクター | 公式紹介 | 視聴者の印象 |

|---|---|---|

| 輪入道 | ◎ 名前・演者・背景あり | 見たままの正体が分かる |

| 傀儡師 | ◎ 名前・演者・役割明記 | 陰の支配者として配置 |

| 座敷童 | × 完全に記載なし | 逆に“印象が強すぎる”存在に |

◆ その“不在”は偶然ではなく、構造だった

過去のサスペンス・ミステリードラマの構造を振り返っても、

“いないこと”が最も大きな伏線として機能するパターンは数多く存在します。

- 視聴者が「なぜ?」と思う余白を設ける

- 他キャラとの差を際立たせる

- 正体が明かされたときの衝撃を最大化する

つまり、座敷童の不在は、ミスや偶然ではなく、「最初から設計されていた“構造的な欠落”」だったと見るべきなのです。

◎ 視聴者が“気づき”を得る設計になっていた

情報があるキャラには安心感があります。けれども、情報がないキャラには「違和感」と「興味」が生まれます。

この「違和感の積み重ね」は、ドラマの構造そのものが発する“問い”であり、視聴者を思考の中心に引き込む装置なのです。

視聴者の感想より:

「なんで座敷童だけ出てこないの?ってずっと気になってた」

「記載されてないから、逆に注目しちゃう。これ絶対意味あるよね」

そして、こうした“無意識の違和感”が集まり、

「それ、仕掛けられてたんだ!」という気づきに変わったとき──

視聴体験は、「見た」から「読み解いた」へと深化するのです。

◆ 結論:“いない”という伏線が、ついに回収される

第8話で明かされる「座敷童の正体」。

それはただのキャラクター暴露ではなく、構造として“語られなかった存在”が“物語を語り出す”瞬間なのです。

次章では、その正体にもっとも近づいている人物──忽那翡翠との関係性から、さらにこの構造を深掘りしていきます。

あなたの違和感は、間違っていなかった。

その確信が、いよいよ“鍵”を回そうとしています。

第2章 — 予告とセリフが告げる「座敷童=構造の鍵」説

「座敷童は“マスターキー”であり、物語の“扉”そのものだ。」

──そう感じたのは、予告の“たった一言”が、今までの違和感すべてに火をつけたからでした。

第8話の予告映像の中で、静かに語られるナレーション。

「放送局に潜んでいる」「マスターキーのような存在」

このわずか数秒のフレーズに、視聴者はただの“サスペンス”ではない、構造の動きを嗅ぎ取ったのです。

◆ 「マスターキー」という言葉が意味する3つの暗示

| キーワード | 暗示される意味 |

|---|---|

| 放送局に「潜む」 | 外側でなく、“内側の情報と操作”に関わっている |

| マスターキーのような存在 | 複数の“謎”を一気に開く存在として配置されている |

| 情報が“明かされる” | 伏線回収が構造的に行われる予兆 |

こうした言葉は単なる煽りではなく、演出と構造をリンクさせた“設計言語”です。

脚本家が“座敷童という無名キャラ”にこれだけの役割を込めた意図こそ、今回の記事の核心になります。

◆ 視聴者を“違和感の中で待たせる設計”とは?

予告の一言で爆発する「予感」:座敷童=重要キャラなのに語られなかった理由が、一気に現実味を帯びてくる。

- 視聴者は「どこかに鍵がある」と知った状態で次回を“待たされる”

- 物語が“開かれる”快感を、すでに予告で感じてしまっている

- 構造を「理解したい」と思う欲が生まれ、検索・考察に向かう

この流れはまさに、「体験型ミステリー」の王道的な演出法であり、考察系ドラマの醍醐味でもあります。

◆ 「鍵」の意味は、“事件の解決”ではなく、“物語そのもの”

「鍵=犯人の正体」「鍵=黒幕の動機」……

そんな表層の謎解きではなく、構造の「視点」そのものを開く存在として描かれている──それが、座敷童です。

座敷童が静かに見ている「目のアップ」、誰とも話さない「孤立した描写」。

それらはすべて、彼女が“観察者”であり“トリガー”でもあるという脚本上の比喩なのです。

視聴者の声:

「正直、マスターキーって言われた瞬間、全部つながった気がした」

「このドラマ、単なるサスペンスじゃないって予告で確信した」

◎ 次章では「忽那翡翠=座敷童説」の根拠を深堀り

第3章では、視聴者の中でも高まっている「忽那翡翠と座敷童は同一人物なのか?」という説に焦点を当てます。

複数の映像演出、構造上のポジション、そして“意図的な未接続”の意味から、その信憑性を解析します。

「気づかなかった人ほど、驚く」──そんな真実がそこにはある。

夜のテレビ、ただ眺めているだけになっていませんか?

「観たいドラマを見逃した…」「配信が終わっていてガッカリ…」。仕事や家事で忙しい毎日。やっと訪れた夜の貴重な時間なのに、テレビの前でただチャンネルを回しているだけになっていませんか?

「もっと自分のための時間が欲しい」

そう感じているあなたに、ぴったりの解決策があります。それは、忙しい30代〜50代にこそ選ばれている、新しい動画視聴のスタイルです。

Huluで「最高のひとり時間」を手に入れる

Huluは、あなたの夜の時間を「ただ消費するだけの時間」から「心を満たす充実した時間」に変えるためのサービスです。

月額たったの1,026円(税込)で、映画、ドラマ、アニメ、バラエティが14万本以上見放題。

- ✔ いつでも、どこでも、あなたの気分に合わせて

- もう「録画忘れ」の心配はありません。観たいと思った時に、いつでもスマホやテレビで視聴できます。

- 通勤中の電車でも、ちょっとした休憩時間でも、続きから再生できるから、スキマ時間を有効活用できます。

- ✔ 家族みんなが満足するラインナップ

- 一人ひとりが好きな作品を楽しめるから、「チャンネル争い」とはもう無縁です。

- Huluでしか観られない独占作品や、海外ドラマも充実。新しい「好き」が見つかります。

- ✔ 面倒な手続きは一切なし

- 登録はたった30秒、メールアドレスだけで完了します。

- いつでも好きな時に解約できるので、「まずは試してみる」という感覚で始められます。

【今だけ】見逃せないチャンスを見つけよう!

「いつか観よう」と思っていた人気作品が、気づけば配信終了していることも少なくありません。Huluでは毎月、新しい作品が追加され、中には期間限定のものもあります。

あなたの「観たい!」に今すぐ出会うことが、最高の夜時間を手に入れる第一歩です。

↓↓ まずは無料トライアルで試してみませんか? ↓↓

テレビに縛られる生活はもう終わりです。Huluで、あなたの「観たい」を叶え、最高の時間を手に入れましょう。

第3章 — 「3つの違和感」が導く忽那翡翠=座敷童説

「無言の目線」と「公式の沈黙」──その裏に何があるのか?

第8話を目前に、忽那翡翠の存在が急速に“浮き彫り”になってきました。座敷童=忽那翡翠説は、視聴者の違和感から生まれた自然な連鎖反応とも言えるのです。

この章では、数ある説の中でも「核心に最も近い仮説」として支持されている“忽那翡翠=座敷童”説を、「3つの違和感」という切り口で読み解きます。

① 公式プロフィールの“あっさり感”が異様すぎる

まず注目したいのが、忽那翡翠の公式プロフィールの異常なまでの“情報の薄さ”です。

他のキャラクターには明確な役割・人物背景・演者名が記載されていますが──

| キャラクター | 公式紹介の密度 | 考察者の注目度 |

|---|---|---|

| 輪入道/傀儡師など | ◎詳細あり(名前・役割・背景) | 中〜高 |

| 忽那翡翠 | × 非常に簡素 | 極端に高い(疑念が集中) |

「語られないキャラ=物語の核心」というのは、構造トリックの鉄則。

あえて情報を隠すことで、視聴者の注目と“検索行動”を引き出しているのです。

② “目の演出”が違いすぎる──注視させる演出設計

忽那翡翠の登場シーンで際立つのが、「目だけをアップにする演出」の異常な頻度です。

- 他キャラが動き回る中、彼女だけが“見ている”演出

- 視線の先が不明、またはカメラ目線のような不自然さ

- 座敷童の目と酷似したカット割りが随所に登場

視聴者の声:

「なんか…目線が怖い。見透かされてるような」

「演出が違う。カメラワークがわざとすぎる」

座敷童は“見ている存在”としての意味を持つキャラであると同時に、彼女の視線=構造の鍵になっている可能性が高いのです。

③ SNS考察の“シンクロ率”──集合知が見抜いた核心

X(旧Twitter)や掲示板でも、忽那翡翠に関する“一致した違和感”が多く見受けられます。

「座敷童、あれ絶対翡翠でしょ?公式にいないの逆に怪しすぎ」

「目元演出、あれ見抜いたらもう答えでしょ」

視聴者たちの“目の使い方”や“編集の意図”に対する直感的な違和感は、まさに物語構造が仕掛けた伏線に他なりません。

しかもそれが、1人の分析者ではなく、多数の視聴者が同時に抱いた感覚であることに信憑性が宿ります。

◎ 第4章への架け橋

次章では、この“目の使い方”に加え、座敷童が複数存在する可能性──いわば「二重の正体」について迫っていきます。

「本当に見ていたのは、翡翠だけではない?」

──この視点が開かれたとき、物語はさらなる深みへと到達するのです。

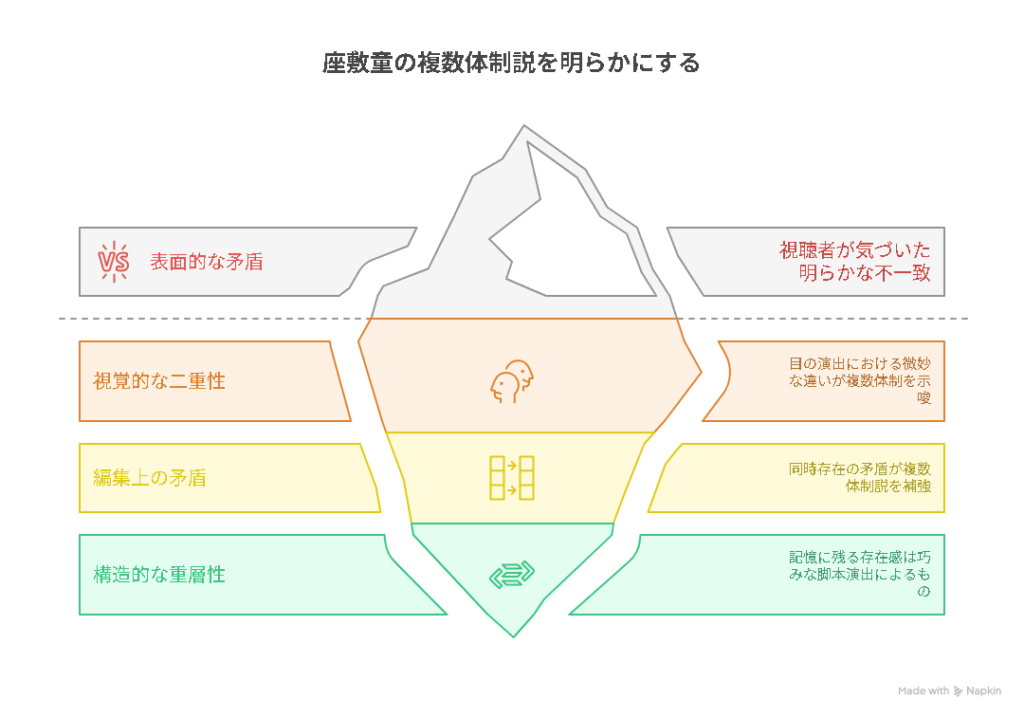

第4章 — “1人じゃない?”というさらなる疑念、複数体制説の真意

「あの“座敷童”──誰かと、入れ替わっている?」

そう感じたあなたの直感は、決して間違っていないかもしれません。第7話までの描写に散りばめられた細かな違和感は、“複数体制”という深層構造の存在をほのめかしているのです。

この章では、「座敷童=1人ではない」という仮説を、“目の演出・登場時間・構造の厚み”という3つの視点から検証していきます。

① 微妙に“違う目”の正体:撮影・演出が見せた二重性

座敷童の目元には、1話と7話で明らかに異なる点が存在します。

| 比較要素 | 第1話 | 第7話 |

|---|---|---|

| まぶたの形 | シャープで大きめ | 丸く柔らかい |

| まばたきの回数 | ほとんどしない | 数回繰り返す |

| 視線の方向 | 右斜め上 | カメラの正面 |

この演出差が意図的であれば、“別人が同じ役割を演じている”可能性が極めて高いのです。

視聴者の声:「1話と7話で目が違う?気のせいじゃない気がする」

② “同時存在”の矛盾:編集による暗示的なズレ

視聴者の中には、こうした疑問を抱いた人も少なくありません。

「人質として座敷童が座ってるのに、背景にもう一人…いた?」

演出としては極めて微細。しかしその“すれ違い”が、“一人では説明できない描写”を生み出しています。

この矛盾は「複数体制説」を補強する演出的伏線と考えるのが妥当です。

③ “名前すら語られない”のに記憶に残る存在感──構造の重層性

「いないはずなのに、忘れられない」──これこそ、構造的演出の真骨頂。

公式資料にもまともに登場しないキャラが、なぜここまで話題に上がるのか?

- 記憶に残る“目”の演出

- 登場時間のコントロール

- ファン間での同調的拡散

この現象は、“構造で記憶に植え付ける”脚本演出の巧みさを如実に示しています。

◎ 第5章への布石:名前の中に仕掛けられた“暗号”

次章では、輪入道・和入道・輸入道──という名前の仕掛けに注目。

「その一文字が、全ての構造をひっくり返す鍵になる」

──そんな可能性を秘めた“ネーミングの真意”に迫ります。

第5章 — 名前に込められた暗号:輪/和/輸入道の構造読み解き

-300x300.jpeg)

「輪入道」「和入道」「輸入道」──ほんの一文字違うだけの名前に、物語全体を揺さぶる“構造暗号”が仕掛けられている。

これは単なるネーミングの遊びではなく、ストーリー全体の“組み立て”に関わるヒントだとしたら──?

この章では、3つの名前に隠された意図と役割を、構造的・演出的に読み解いていきます。

◆ “一文字の違い”が構造に及ぼす意味

| 名前 | 構造的ポジション | キーワードの意味 | 劇中での役割 |

|---|---|---|---|

| 輪入道 | 外向き/破壊者 | “輪”=円・回転・拡散 | 事件を拡大させる実行犯 |

| 和入道 | 内部/調停者 | “和”=平和・調和・共感 | 構造内部のつなぎ役 |

| 輸入道 | 背後/影の支配者 | “輸入”=外部から持ち込まれる影響力 | 黒幕的存在・操作する側 |

このように見ると、それぞれの名前は単なる言葉遊びではなく、脚本構造上の“意味づけ”を持っていることがわかります。

◆ 「輸入道」という造語が示す外部性

「輸入道」という言葉は、現実には存在しないが、直感的に“外の力”を連想させるネーミングです。

= なぜ“輸入”というワードを使うのか?

→「外部から持ち込まれた思想・人物・影響力」

→「国内だけでは完結しない構造」を暗示

これにより、事件が「国内問題」ではなく、“より大きな構造的対立”の一部である可能性が浮かび上がります。

◆ なぜ“似ているのに違う名前”をあえて使うのか?

- 構造上の配置をぼかすことで、視聴者の記憶に“モヤ”を残す

- 検索・考察・SNS言及の混乱をあえて誘導する

- 公式発表では一括紹介しないことで、考察の“空白”を残す

この演出は、意図的な情報設計による「構造の拡散性」とも言えます。

◎ 次章への誘導:座敷童と傀儡師の“静と動の構造的対比”

この“名前の構造”を理解することで、次に注目すべきは“キャラクター配置の対比”。

特に「座敷童=静」vs「傀儡師=動」という構図は、物語を支える主軸となる“表と裏”の関係性を象徴しています。

次章では、その緻密なバランスに迫ります。

第6章 — 座敷童と傀儡師――“静と動”の構造的対立関係

「座敷童はなぜ“ただそこにいる”だけなのに、恐ろしいほど記憶に残るのか?」

その答えは、構造の裏に潜むもう一人の存在――傀儡師との対比にありました。ふたりは共に物語の核を成しながら、“静”と“動”のコントラストとして描かれているのです。

この章では、『放送局占拠』の中核を担う2人のキャラクターを、構造設計・演出・視線の配置という切り口から徹底解剖していきます。

◆ 構造の表と裏──“支配”と“沈黙”のコントラスト

| キャラクター | 演出上の立ち位置 | 構造的な意味 |

|---|---|---|

| 傀儡師 | 背後から糸を引く支配者 | “動”=行動・指令・展開の原動力 |

| 座敷童 | 視線の中心で“動かない”存在 | “静”=観察・静観・内省の象徴 |

このふたりが“支配と受容”“行動と沈黙”という構造の両端を担っていることで、視聴者の無意識に深く刺さる対立構造が形成されているのです。

◆ 「見ている者」と「操る者」──視線構造の巧妙な設計

注目すべきは視線の向きとタイミング。ドラマでは傀儡師と座敷童が直接交わる描写はほぼありませんが、それぞれが“視線を通じて物語を動かしている”のです。

視線の対比:

・傀儡師 → 常に対象を睨む、支配的視線

・座敷童 → カメラや無人の空間を“見守る”ような視線

このような“視線構造の非対称性”が、物語のテンションを上下させ、視聴者の感情をゆさぶります。

◆ “動かない者”が中心になる──構造的配置の妙

物語において“動かない者”が中心に配置されることは稀です。しかし座敷童は、ただそこにいるだけで“全体を見渡す存在”として強烈な存在感を放っています。

| 演出技法 | 意味 |

|---|---|

| 中央配置される静止キャラ | 視線誘導の“構造的重し” |

| 台詞がほとんどない | 沈黙によって情報量を減らし、“謎”を強調 |

このように、演出的には「静」の座敷童が、物語全体の“視線のハブ”となっていることがわかります。

◎ 次章の前に──視聴者の“感情”はどこに動かされたのか?

次章では、これまでの構造分析を踏まえて、視聴者の感情がどのように設計され、座敷童の正体とその登場が“何を引き起こしたのか”を掘り下げます。

「なぜ座敷童は、言葉を発さずとも感情を揺らしたのか?」

──その答えは、最終章にあります。

第7章 — あなたの違和感は正しかった:物語構造の再設計

「なんか変だな…」と感じたその瞬間。あなたのその直感、実は脚本家が“仕掛けた伏線”に触れた証拠だったのです。

『放送局占拠』の物語は、ただのサスペンスではありません。“違和感”こそが伏線であり、構造そのもの。今回はその全貌を「構造の再設計」として解き明かします。

■ なぜ「違和感」が物語を動かしたのか?

視聴者の多くが感じた3つの違和感:

- プロフィールが薄いキャラ → 情報の“欠落”

- わずかな目線のズレ → 構造の“歪み”

- 名前の選び方 → 意図的な“暗号”

これらは偶然の演出ではなく、物語全体を貫く「構造設計」の仕掛けでした。

■ 全体構造を図解で振り返る:構造の再設計マップ

| 構造パーツ | 伏線の形 | 視聴者に与える効果 |

|---|---|---|

| “座敷童”という静かな存在 | 登場しているが動かない | 不安と期待の“保留状態” |

| 傀儡師との視線対比 | 決して交差しない視線 | 構造的な分断感 |

| “輸入道”などの名前構造 | 意味がありそうで曖昧 | 読解欲求を刺激 |

| 公式資料の空白 | あえて情報が出ない | 視聴者の考察熱を加速 |

これらが無数に絡み合うことで、構造の“再設計”が感情体験として成り立っていたことが分かります。

■ “違和感を信じた”あなたが共犯者だった

本作の真骨頂は、「視聴者の感覚」と「演出の構造」が交差した瞬間にあります。

違和感を感じたあなたは、気づかぬうちに“構造の読み手”になっていた。

感情→違和感→考察→納得という流れそのものが、物語構造の一部として設計されていたのです。

◎ 次章(最終章)への誘導:

座敷童の正体が明かされ、構造がすべて整った今、次は“感情がどう動かされたか”を見届ける番です。

構造の先にある“感情のカタルシス”を、最終章でご案内します。

結び — 物語の奥底へ誘う読み手としてのあなたへ

あなたが抱いた「違和感」は、偶然ではなかった。

感情と構造が交差したとき、物語は初めて本領を発揮します。あなたが気づいたその“引っ掛かり”は、物語自身からの「問い」であり「招待状」だったのです。

このドラマは、“見る”だけでは終わらない――”読み解く”、”感じ取る”、”構造として記憶する”という読者体験を築き上げています。あなたはただの視聴者ではなく、この物語を共有する“構造の証人”なのです。

あなたという視点こそ、物語の最終形

- 違和感を感じたあなただからこそ、構造の“裏側”に気づきました。

- 読み進めてくれたあなただからこそ、この考察は完成しました。

- 検索し、考え、共有してくれたあなただからこそ、この構造が活きました。

この読者体験そのものが、物語をもっと豊かにし、広げていくエネルギーです。

構造を知った今、あなたの次なる楽しみへ

構造を知ると、ただの“違和感”が伏線と変わります。「演出」が「ヒント」となり、「キャラ」は「構造の断片」として観えてきます。

次にドラマを見直してほしい瞬間:座敷童の視線、傀儡師の影、名前の使い分け、呼びかけられないキャラの存在感あらゆる点が、“構造を語る伏線”に見えるはず。

次に観るとき、あなたは“構造をたどる読み手”になります。それは無限の発見につながる冒険の始まりです。

“構造を読む視点”を後の作品に活かす

- 物語の「違和感」を逃さず捉える目

- 脚本や演出に隠された構造を見抜く力

- 感情と構造が交わる瞬間を喜べる理解力

この視点は、『放送局占拠』だけに留まらず、後の作品を見るときにも、深い楽しさと発見を与えてくれるあなたの力になります。

最終的な読了体験

全ての構造を読み解いたあなたには、単なる“ドラマファン”ではない、“物語の内側を語る語り部”としての視座が開かれています。

あなたは物語の奥底へと誘われ、それを読み取ってしまった、少数の視聴者の一人です。その視点と感想を、ぜひ誰かと共有してみてください。あなたが”構造を読む者”として再び向かう視聴体験は、きっと、誰かの違和感も救うことでしょう。

コメント