何観ようか迷う…その**5分間**、実はすごく損しています。

あなたの貴重な時間を、最高のエンタメ体験に変えませんか?

『VIVANT』『鬼滅の刃』『SPY×FAMILY』…

話題作に乗り遅れて、友達との会話についていけない…

そんな小さなストレスを感じていませんか?

観たい気持ちはあるけど、

「どのサービスに入ればいいかわからない」

「無料期間中に解約するの、なんだか面倒くさそう」

そんな風に一歩踏み出せずにいるあなたへ。

もう、その悩みはすべて解決できます。

動画サービスを渡り歩いた私が、最終的にたどり着いた結論です。

それは、**あなたの「観たい!」をすべて叶えてくれる、国内最強のサービス**だからです。

他のサービスが有料でも、U-NEXTなら無料で見放題の作品が驚くほどたくさんあります。

27万本以上の作品が見放題。

さらに今なら、**最新映画に使える600円分のポイント**も無料でもらえます。

もう「観るものがない…」と悩む時間も、話題についていけない悔しさもありません。

「でも、本当に無料なの?」 「登録や解約は簡単なの?」

ご安心ください。

私自身が何度も確認しました。

- ✅ **31日間は追加料金が一切かかりません。**

- ✅ **スマホからたった3分で登録・解約が可能です。**

U-NEXTを試すのに、**リスクはゼロ**です。

唯一のリスクは、このキャンペーンを見逃して、いつまでも話題作に乗り遅れてしまうことだけです。

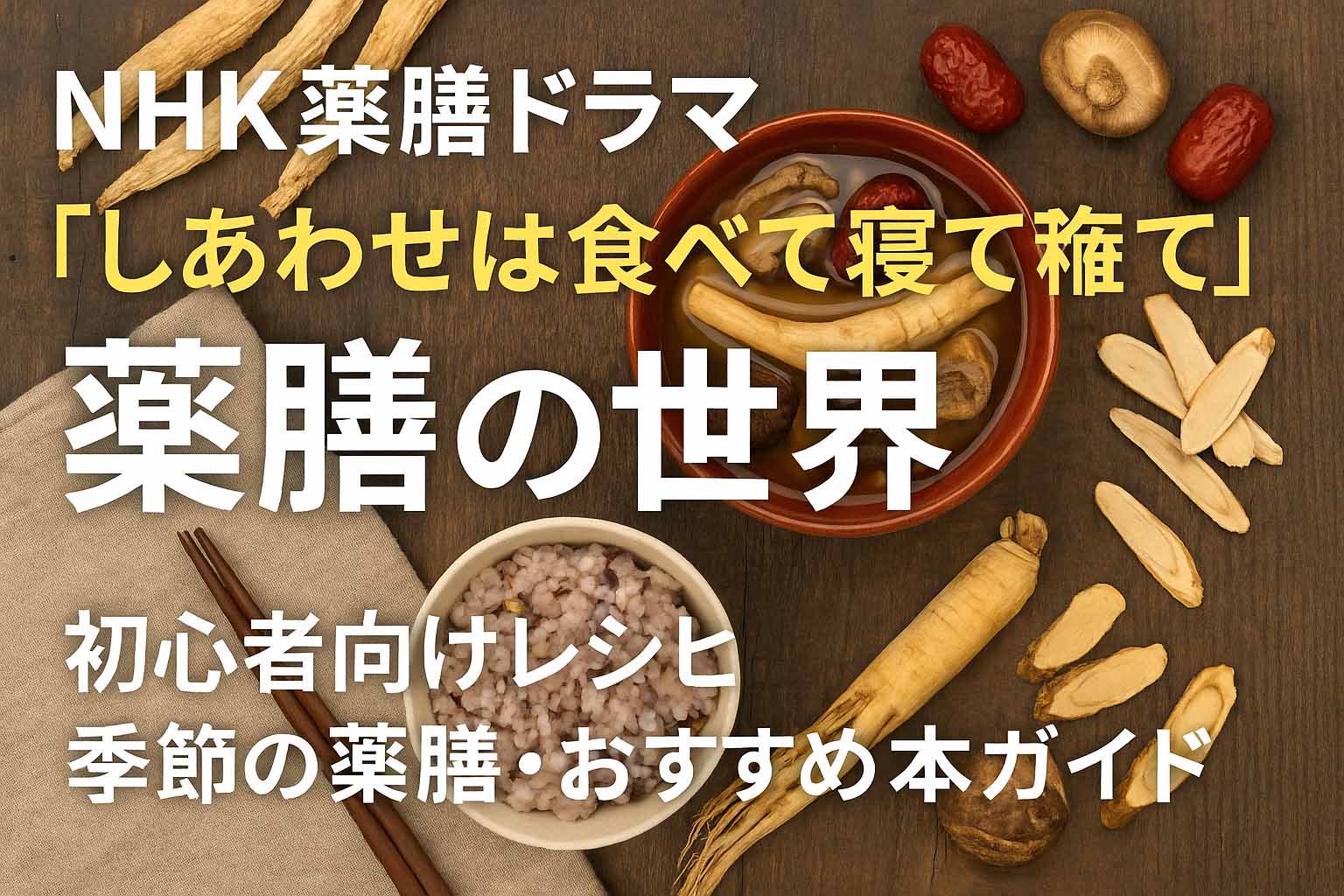

「薬膳」という言葉に、涙が溢れた。

それは、決して大げさな表現ではなかった。

2025年春、NHK夜ドラ『しあわせは食べて寝て待て』の画面越しに届いた一杯の薬膳スープは、私たちの心の奥に、じんわりと沁みわたるような温度を残していった。

「食べて、寝て、待つ」──。

なんてことのない言葉が、なんて深い意味を持って響いてくるのだろう。

このドラマは、“生きること”がしんどくなってしまったすべての人にとっての、優しい処方箋だった。

薬膳とは、誰かの体だけでなく、心にまで効いていく料理。

そこには医学的な知識だけではなく、「あなたを想ってつくる」という静かな祈りが込められている。

この記事では、NHKドラマで描かれた薬膳の魅力を、全身で感じていただけるようにご案内します。

登場した料理の背景、心と身体を癒すレシピ、初心者に優しい薬膳の始め方、そして「季節」というもうひとつのスパイスまで──。

どうか、読み終える頃には「今日のごはん、少しだけ誰かを想って作ってみようかな」と、そう思ってもらえますように。

【1】『しあわせは食べて寝て待て』──薬膳がそっと差し出す、人生の再生スープ

登場人物たちのセリフの中に、料理の湯気が立ちのぼる。

まるで匂い立つように、音もなく運ばれてくる一皿の薬膳料理が、視聴者の心を静かにノックしていく。

NHKドラマ『しあわせは食べて寝て待て』は、人生の迷子になった女性たちが、薬膳と出会い、「心も身体もほぐれていく過程」を丁寧に描いた名作だ。

主演の栗山千明が演じるのは、都会で疲れ果てた女性・佐藤みのり。

もう一人の主人公・由紀(橋本愛)は、過去にトラウマを抱え、心を閉ざしていた。

二人が出会い、古民家で共同生活を始める中で、季節の薬膳料理を通じて少しずつ変わっていく──その姿は、まるで「感情のリハビリ」を目の当たりにしているようだった。

特に印象的だったのは、春先のある朝に作られた「クコの実と鶏肉のスープ」。

何も語らない由紀が、はじめて少しだけ微笑む──その瞬間のために、スープは存在していたのだ。

薬膳は、登場人物たちの会話よりも雄弁だった。

言葉にできない感情を、香りや味として届けていた。

ドラマを観た多くの視聴者が、SNSでこう呟いていた。

この料理、わたしの涙腺に効きました」

「“食べること=生きること”を、こんなに優しく教えてくれたドラマは初めて」

「薬膳に興味なかったのに、今じゃ本を3冊も買ってしまった」

薬膳ドラマとは、料理のドラマであると同時に、感情のドラマなのだ。

この章ではまず、その根底に流れる「ドラマ×薬膳」の豊かな関係性について、じっくりと味わってもらえたらと思う。

【2】ドラマに登場した薬膳料理とその効能|家庭で試せるレシピも紹介

ドラマ『しあわせは食べて寝て待て』の中で、何度も登場するのが「薬膳料理」。

それは決して特別な高級料理ではなく、旬の食材を大切にして、身体と心をいたわるための“ごはん”だった。

「このスープ、なんだか身体に沁みる……」

そんな風に感じたことがあるなら、あなたの身体も、心も、きっと何かを求めていたのだと思う。

ここでは、ドラマの中で印象的だった薬膳料理を取り上げ、その効能と、家庭でもできるアレンジレシピをご紹介していく。

■ 鶏肉とクコの実のスープ:疲労回復と潤いを届ける一杯

第1話で登場した、由紀がはじめて笑顔を見せた朝の食卓。

出てきたのは、クコの実と鶏肉のシンプルなスープだった。

クコの実は目の疲れや乾燥に効き、鶏肉は滋養を与え、消化に優しいタンパク源。

そこに生姜や長ねぎを加えるだけで、「心身を整える一杯」が完成する。

レシピポイント:

鶏手羽元とスライス生姜、水を鍋で煮て、仕上げにクコの実と塩少々。

弱火でコトコト炊くだけの、手間いらずなやさしさ。

■ 長芋と棗(なつめ)の煮物:胃腸をいたわり、女性の冷えにも

由紀が過去の痛みを打ち明けた夜。みのりがそっと出したのは、甘くやわらかい煮物。

長芋は胃の粘膜を整え、棗(なつめ)は貧血や冷えに効果がある漢方食材。

「ただ、煮ただけ。でも、温かい」。

言葉にならない思いを包んでくれる、そんな料理だった。

レシピポイント:

長芋・棗・だし汁・醤油・みりんを加え、落とし蓋で10分ほど煮るだけ。

■ 黒豆ごはん:腎を補い、アンチエイジングにも

秋の回で登場した「黒豆ごはん」は、疲れが出やすい季節にぴったりの薬膳ごはん。

黒豆は腎の働きをサポートし、アンチエイジングにも効果的。

ほんのり塩気のある炊き込みごはんは、ドラマの空気と同じように、やわらかく静かな力をくれる。

レシピポイント:

黒豆は一晩水に浸け、白米とともに酒・塩少々で炊飯。黒豆の甘みがほんのり香る。

▼ 家庭でできる、初心者向け「やさしい薬膳」3か条

- 食材の“旬”を大事にする

- 「温める」「潤す」「補う」どれか1つを意識してみる

- 完璧を目指さず、「誰かのために作る気持ち」を忘れない

薬膳は、難しく考えなくてもいい。

「誰かの体調がよくなればいいな」と思って選ぶ食材には、それだけでもう、十分な効能が宿っている。

ドラマが教えてくれたのは、そんな“料理以上のもの”だった。

【3】薬膳初心者におすすめの本|ドラマとのリンクもチェック

「薬膳って、なんだか難しそう」

そう感じる人は、きっと少なくない。

専門用語が多く、材料もどこか異国の香りがして、ついページを閉じてしまった経験があるかもしれない。

けれど──。

ドラマの中の薬膳は、もっとやさしくて、もっと暮らしのそばにあった。

「家にある食材でいい」「旬のものを食べれば、それがもう薬膳」

そんな考え方に、私たちは思わず肩の力を抜かれた。

ここでは、初心者でも無理なく始められる薬膳の本を、いくつか紹介したい。

どれも、ドラマの世界観に寄り添ってくれるような、あたたかい一冊だ。

■ 『薬膳・漢方 食材&食べ合わせ手帖』(西東社)

まず最初に手に取ってほしいのがこの一冊。

・食材から逆引きできる

・症状別に効能が書かれている

・イラストも豊富でパラパラ見るだけでも楽しい

ドラマの中で出てくる「山芋」や「黒豆」「棗」などの効能を確認しながら、まるで登場人物たちと一緒に献立を考えているような気分になれる。

■ 『はじめての薬膳』(池田書店)

「そもそも薬膳って何?どういう考え方なの?」という人には、これ。

・東洋医学の基礎が簡潔にまとまっている

・四季ごとの体の変化と食事の関係がわかる

ドラマの「食と感情のゆらぎ」を言葉にすると、まさにこの本の中にある哲学そのものだ。

ページをめくるごとに、自分の身体とちゃんと向き合いたくなる。そんな気づきをくれる本だ。

■ 『薬膳ごはん 季節のレシピ』(ナツメ社)

もっと具体的に「何を作ればいいか知りたい」という方にはこちら。

・春夏秋冬それぞれのレシピが充実

・写真付きで工程もわかりやすい

まさに、ドラマで佐藤みのりが古民家の台所で作っていたような、季節の恵みを詰め込んだ家庭料理がずらりと並んでいる。

「こんなに簡単でいいんだ」

「こんなに優しくて、あったかいんだ」

そんな気持ちが、ページをめくる手を止めさせない。

どの本も、初心者にぴったりで、“読むだけで身体が整っていくような心地よさ”がある。

薬膳は、知識ではなく“気づき”から始まる。

そしてそれは、ドラマが教えてくれた「人を想う」という感情とも、深くつながっている。

【4】四季の薬膳で整える暮らし|季節ごとの食材と取り入れ方

日本には、美しい四季がある。

そして、その四季は、心や身体の状態にも、静かに、確実に影響を与えてくる。

春は揺らぎ、夏は火照り、秋は乾き、冬は冷え。

その変化に寄り添っていくのが、「薬膳」の役目だ。

ドラマ『しあわせは食べて寝て待て』でも、季節ごとの薬膳料理が丁寧に描かれていた。

食材の声に耳を傾け、身体のささやきを感じながら作られる料理たち。

それは、誰かを思いやるやさしい処方であり、季節をまるごと味わう、人生のレシピでもあった。

ここでは、四季それぞれの不調と、それを整えてくれる薬膳食材・料理をご紹介します。

■ 春|「肝」を整える──デトックスの季節

春は、冬に溜まったものを外に出す時期。

自律神経が乱れやすく、気分が不安定になりがちなのもこの季節。

おすすめ食材: 菜の花、あさり、たけのこ、春キャベツ、しそ

▼ 薬膳レシピ例:

菜の花とあさりの蒸し煮

苦味がある菜の花は、肝の働きを助け、春のだるさを流してくれる。

あさりは血を補い、身体の潤いを保つ。

■ 夏|「心」を冷ます──火照りとイライラに

暑さで食欲が落ち、イライラしやすい夏。

薬膳では、身体の熱を冷まし、心を落ち着けることが大切とされる。

おすすめ食材: きゅうり、すいか、冬瓜、緑豆、とうもろこし

▼ 薬膳レシピ例:

冬瓜と緑豆の冷製スープ

体内の熱を和らげる二つの素材を組み合わせた、夏バテ予防の一杯。

■ 秋|「肺」を潤す──乾燥のダメージに

空気が乾燥し、咳や肌荒れが気になる秋。

肺や喉の潤いを守る食材を取り入れることが大切。

おすすめ食材: 白きくらげ、梨、れんこん、蜂蜜、大根

▼ 薬膳レシピ例:

梨と白きくらげの甘煮

スイーツ感覚で楽しめる潤い補給。

蜂蜜でやさしく味付けすれば、子どもにも喜ばれる。

■ 冬|「腎」を温める──冷えと不安に

エネルギーを蓄える季節、冬。

体を温め、腎を補うことで、心も穏やかになる。

おすすめ食材: 黒ごま、くるみ、栗、根菜、羊肉、海老

▼ 薬膳レシピ例:

黒ごま粥と里芋の煮物

温かくて、優しくて、背中をそっと押してくれるような、冬の定番。

四季に合わせて、体も、心も、ほんの少し整える。

それは、“特別な誰か”のためじゃなくて、毎日がんばっている「自分自身」への贈り物でもある。

ドラマの中の食卓も、そんな静かな愛情で満ちていた。

【5】薬膳を生活に取り入れるコツ|ドラマが教えてくれたヒント

「薬膳を始めたい。でも、何からやればいいのかわからない」

そんな声をよく耳にする。

でも、思い出してほしい。

ドラマ『しあわせは食べて寝て待て』の登場人物たちが、薬膳を始めたきっかけは決して特別なものじゃなかった。

冷えた体を温めるため。

咳が出る誰かのため。

眠れない夜を、やさしく乗り越えるため──。

薬膳は、“想い”から始まる。

薬膳は、資格や専門知識よりも、「誰かを元気にしたい」という気持ちが先にある。

ここでは、薬膳を暮らしに無理なく取り入れるための3つのヒントを、ドラマの名場面とともに紹介したい。

① 小さな“効能”に目を向ける

すべてを薬膳にしなくていい。

たったひとつ、たとえば「今日は冷えをとりたい」──それだけで十分。

ドラマでも、みのりが言っていた。

「お味噌汁に生姜、少し多めに入れといたよ。…なんとなく、寒そうだったから」

その“なんとなく”の優しさこそが、薬膳の本質かもしれない。

② “旬”を感じることから始める

薬膳は季節と深くつながっている。

春なら山菜、夏ならとうもろこし、秋はれんこん、冬は根菜。

ドラマの食卓にも、いつも“今の季節に合った料理”がそっと並んでいた。

季節に従う食べ方は、自分にやさしくすることに直結する。

③「食べる」は「生きる」の一部だと知る

薬膳を生活に取り入れることは、“生き方”を見つめ直すことにもつながっている。

「頑張らなくてもいい」

「そのままでいい」

「今の自分に必要なものだけ、取り入れればいい」

ドラマの中で薬膳が担っていたのは、そんな“自己肯定”の役割だった。

薬膳は、特別なものじゃない。

朝の味噌汁に、少しだけ気持ちを込めてみる。

それだけで、もう薬膳は始まっている。

大切なのは、食材ではなく「想い」──

それが、ドラマが私たちにそっと教えてくれた、薬膳の本質だった。

まとめ|薬膳の知恵は、物語とともに生きていく

「薬膳」という言葉に、最初はどこか遠い印象を抱いていた。

けれど、NHKドラマ『しあわせは食べて寝て待て』を通して私たちは知ったのだ。

薬膳は、暮らしの中にこそ息づいているということを。

そしてそれは、大切な人を想う心から生まれるということを。

身体が重たい朝に、そっと差し出される一杯のスープ。

眠れぬ夜に、ふうと湯気が上がるあたたかいおかゆ。

それは薬膳であり、愛情であり、言葉にできない「生きること」への伴走者なのかもしれない。

このドラマは、派手な展開も劇的な演出もなかった。

けれど、一杯のごはんで誰かが救われていく姿に、視聴者は涙を流した。

そして気づいたのだ。

食べて、寝て、待つだけじゃなくて、

「ほんの少し、自分を大切にすること」こそが、再生の第一歩だと。

この記事をここまで読んでくださったあなたが、もし今、少し疲れているなら──。

今日の晩ごはんに、ほんのひとつ、季節の食材を足してみてください。

あたたかい飲み物に、生姜をひとかけ加えてみてください。

それだけで、もう十分。

あなたの薬膳は、きっと、もう始まっています。

ドラマは終わっても、「想い」は台所に残り続ける。

薬膳の知恵は、今日の食卓に、そして明日のあなたの中に、生きていくのです。

何観ようか迷う…その**5分間**、実はすごく損しています。

あなたの貴重な時間を、最高のエンタメ体験に変えませんか?

『VIVANT』『鬼滅の刃』『SPY×FAMILY』…

話題作に乗り遅れて、友達との会話についていけない…

そんな小さなストレスを感じていませんか?

観たい気持ちはあるけど、

「どのサービスに入ればいいかわからない」

「無料期間中に解約するの、なんだか面倒くさそう」

そんな風に一歩踏み出せずにいるあなたへ。

もう、その悩みはすべて解決できます。

動画サービスを渡り歩いた私が、最終的にたどり着いた結論です。

それは、**あなたの「観たい!」をすべて叶えてくれる、国内最強のサービス**だからです。

他のサービスが有料でも、U-NEXTなら無料で見放題の作品が驚くほどたくさんあります。

27万本以上の作品が見放題。

さらに今なら、**最新映画に使える600円分のポイント**も無料でもらえます。

もう「観るものがない…」と悩む時間も、話題についていけない悔しさもありません。

「でも、本当に無料なの?」 「登録や解約は簡単なの?」

ご安心ください。

私自身が何度も確認しました。

- ✅ **31日間は追加料金が一切かかりません。**

- ✅ **スマホからたった3分で登録・解約が可能です。**

U-NEXTを試すのに、**リスクはゼロ**です。

唯一のリスクは、このキャンペーンを見逃して、いつまでも話題作に乗り遅れてしまうことだけです。

コメント