恋とは、出会うことではなく、重なり合ってしまう痛みのことかもしれない。

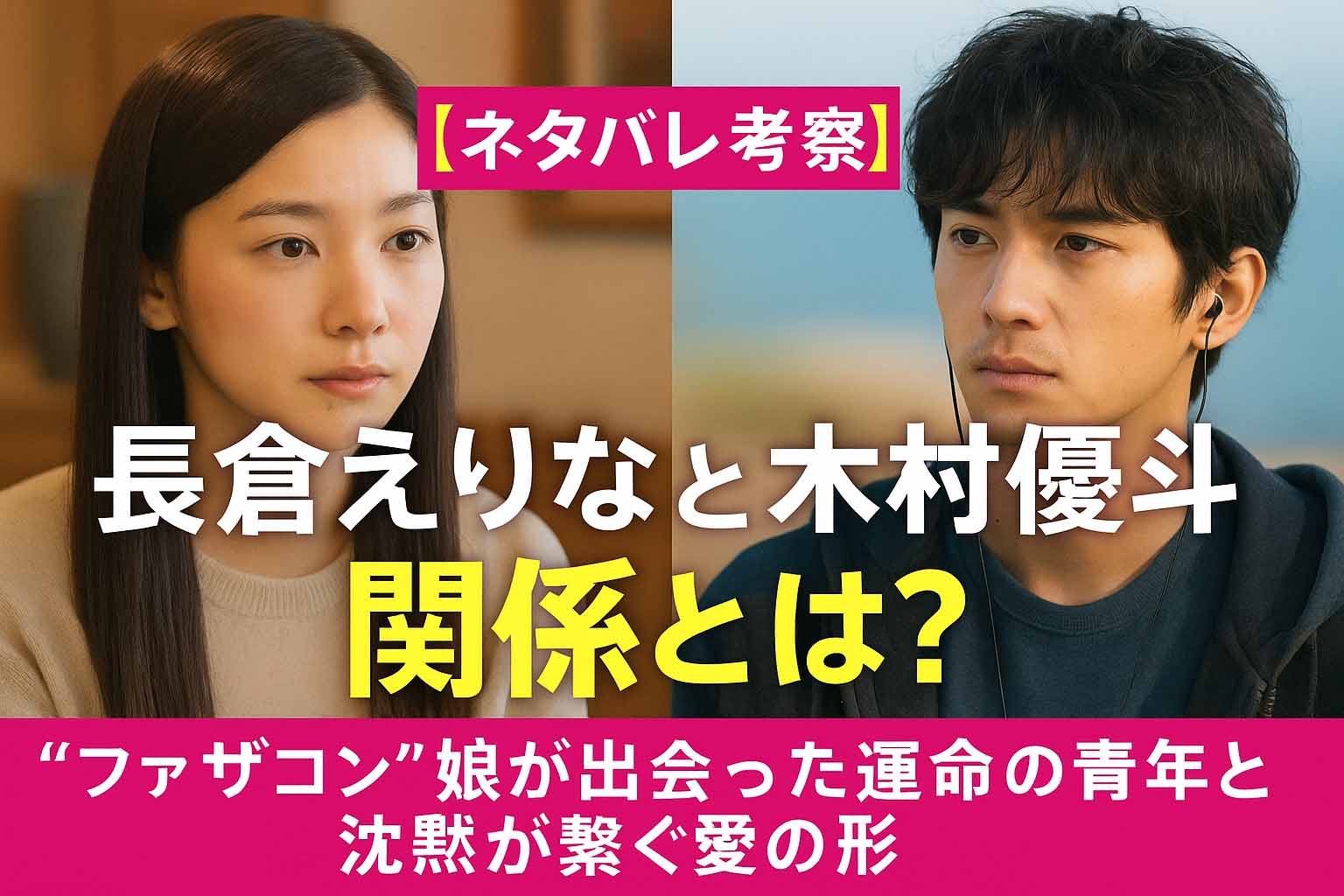

『続・続・最後から二番目の恋』に登場する長倉えりなと木村優斗。

ふたりの関係に明確なラベルは貼れない。恋人でもなく、友人でもなく、けれど確かに、心がそっと寄り添っていく。

この記事では、えりなと優斗の関係性に潜む「感情の起伏」と「人生の再定義」に焦点を当て、なぜ視聴者の心に刺さるのかを深く掘り下げていきます。

──それは、自分自身と向き合う物語でもあるから。

何観ようか迷う…その**5分間**、実はすごく損しています。

あなたの貴重な時間を、最高のエンタメ体験に変えませんか?

『VIVANT』『鬼滅の刃』『SPY×FAMILY』…

話題作に乗り遅れて、友達との会話についていけない…

そんな小さなストレスを感じていませんか?

観たい気持ちはあるけど、

「どのサービスに入ればいいかわからない」

「無料期間中に解約するの、なんだか面倒くさそう」

そんな風に一歩踏み出せずにいるあなたへ。

もう、その悩みはすべて解決できます。

動画サービスを渡り歩いた私が、最終的にたどり着いた結論です。

それは、**あなたの「観たい!」をすべて叶えてくれる、国内最強のサービス**だからです。

他のサービスが有料でも、U-NEXTなら無料で見放題の作品が驚くほどたくさんあります。

27万本以上の作品が見放題。

さらに今なら、**最新映画に使える600円分のポイント**も無料でもらえます。

もう「観るものがない…」と悩む時間も、話題についていけない悔しさもありません。

「でも、本当に無料なの?」 「登録や解約は簡単なの?」

ご安心ください。

私自身が何度も確認しました。

- ✅ **31日間は追加料金が一切かかりません。**

- ✅ **スマホからたった3分で登録・解約が可能です。**

U-NEXTを試すのに、**リスクはゼロ**です。

唯一のリスクは、このキャンペーンを見逃して、いつまでも話題作に乗り遅れてしまうことだけです。

🔹長倉えりなとは?美術と海に生きる“繊細な魂”

「ねぇ、パパってさ、いつも正しいんだよ。でも、私は正しい人になりたくない」

この台詞に、あなたは涙をこらえられるだろうか。

長倉えりなは、海と風と孤独の中で生きている。

父・長倉和平という“圧倒的な正しさ”を持つ人間に育てられ、尊敬と反発、依存と自立のあいだで、ずっと揺れてきた。

大学で美術を学び、卒業後は鎌倉の海に戻って「海ゴミアート」という表現に情熱を注ぐ。

それは社会問題に取り組む使命感などではなく、世界と繋がりたくて、でも言葉では伝えられない痛みを作品に込めているから。

彼女の作品は、漂着物のように無作為で、だからこそ美しい。

そして、その生き方そのものが、“誰の娘でもなく、私として存在する”という静かな決意の表れなのです。

「ファザコン」と嗤う人は、きっと“本当に父を愛していた者の孤独”を知らない。

えりなは、父に近づこうとしながら、自分を見つけようともがくひとりの若者。

その“声にならない声”が、見る者の心を締めつけるのです。

🔹木村優斗の正体は?静かで不器用な“心の迷子”

「何も言わなくても、伝わると思ってた」

木村優斗という青年は、そうやって多くの人とすれ違ってきたのかもしれない。

海辺に現れたその青年は、どこか影を引きずっているようだった。

ゴミ拾いをする長倉えりなの姿を遠くから見つめ、ただ黙って近づく──。

口数が少なく、感情表現も拙く、でもどこか人を惹きつけてしまう。

木村優斗(演:西垣匠)は、「ただの好青年」ではない。

彼には、“沈黙”という名の履歴書がある。

彼が抱えているもの──それは過去なのか、家庭なのか、あるいは、自分という存在に対する確信のなさかもしれない。

だからこそ、彼は語らない。

いや、語れないのだ。

えりなとの出会いは、そんな彼の“心の部屋”の扉を、少しだけ軋ませる出来事だった。

はじめは、ただのすれ違い。

名前も知らず、生活も交わらない2人だった。

だが、再会の瞬間──。

それもまた、“偶然”という名の運命が仕掛けた粋な演出だったのかもしれない。

優斗は、えりなの父・和平の存在をどこかで知っていた。

和平と仕事仲間が会話する姿を偶然見かけ、そこに“えりな”という名前があった。

「ファザコンっぽい子なんだろ?」

それは、優斗にしてはめずらしく無防備な言葉だった。

けれど、えりなにとってそれは、誰にも見せていなかった“傷口”を、そっとなぞられるような感覚だった。

だからこそ、彼女は腹を立てる前に──動けなかった。

木村優斗は、他人の心にズカズカと入ってくるような男ではない。

それどころか、自分の心の鍵すら、どこにあるか分かっていないのかもしれない。

けれど彼のまなざしには、「誰かに気づいてほしい」という微かな祈りが宿っている。

それは、叫ぶような愛ではない。

それでも、確かにそこに“想い”がある──そんな感情が、彼の沈黙には込められているのです。

人は、言葉で繋がるのではなく、“通じなさ”のなかに共鳴を見出すことがある。

木村優斗という人物は、まさにその象徴。

彼は、えりなにとって「恋の相手」ではない。

彼女自身を見つめ直す“鏡”なのだ。

そして同時に、えりなの視線によって、自分自身の居場所をやっと見出していく。

その静かな連鎖が、視聴者の心を掴んで離さない。

🔹偶然の再会が示す運命──長倉えりなと木村優斗の関係の始まり

「偶然」という言葉は、物語においてしばしば魔法のように使われる。

でも、それが誰かの人生を静かに変える瞬間だとしたら、それはもう“偶然”なんかじゃない。

長倉えりなと木村優斗──。

このふたりの出会いは、どこまでもささやかだった。

朝の海辺で、アートの素材を拾い集めるえりな。

そして、その光景を遠巻きに眺めるひとりの青年。

話すわけでもなく、目を合わせるわけでもなく、ただ、風の中に“存在”だけが溶けていた。

だが数日後──。

小さなランチカフェで、優斗は偶然えりなの父・和平の会話を耳にする。

「うちの娘がさ…最近は海のゴミでアートとか言ってるんだけど」

そんな何気ない一言が、彼女の輪郭を、優斗の中でくっきりと描き出した。

その記憶があったからこそ、再び海で再会したとき、彼はつい口にしてしまった。

「ファザコンっぽい子なんだろ?」

それは、優斗にとっては軽い冗談、あるいは照れ隠しだったのかもしれない。

けれどえりなにとって、それは「言われたくなかった痛み」に、いきなりナイフが刺さったような衝撃だった。

普通なら怒ってもいい。

でも、えりなはその場で黙り込んだ。

なぜなら──その言葉の奥に、“理解されたいのに、されない”という自分の人生そのものが浮かび上がったからだ。

言葉は鋭くもあるが、ときに本質を突いてしまう。

それが、たまたま通りすがりの青年の口からこぼれただけ。

だけど、えりなにとっては、「この人、私の何かを見透かしているかもしれない」──そんな感覚が芽生えていた。

それ以降、ふたりの間に会話は増えていく。

たとえば、それは“対話”というより、“沈黙の共有”だったのかもしれない。

何を話すわけでもなく、ただ同じ風景を見て、同じ音を聴いて、

ときおり、ふと目が合うだけ。

でもその時間が、どれほど心に沁みていたか──本人たちがいちばん気づいていない。

心と心が、無言で歩幅を合わせはじめた。

その“はじまり”が、まさか物語全体の静かな火種になるとは、まだ誰も知らなかった。

🔹恋ではない、「再生」の関係──えりなと優斗が交わす沈黙

「恋に落ちた」なんて言葉じゃ、きっと足りない。

長倉えりなと木村優斗──ふたりが共有している感情は、「ときめき」よりももっと深く、もっと静かなものだ。

それは、日々の中にふっと流れ込んでくる「安堵」だったり、

誰にも打ち明けられなかったことが、そっと誰かに“伝わってしまう”という不思議な感覚。

えりなは、父に守られてきた。

けれど同時に、父の「正しさ」が息苦しくてたまらなかった。

「私は、誰の娘としてじゃなく、生きていきたい」

そんな思いを抱えていた彼女にとって、優斗は何者でもなかった。

彼は彼自身として、えりなの“肩書き”をすべて脱がせて見てくれた。

職業も、家柄も、家族構成も関係ない。

ただ、海の風に吹かれているえりなを見て、「きれいだな」と思った。

それだけのことが、どれほどえりなの心を救ったか。

そして優斗にとってもまた、えりなの存在は特別だった。

誰にも言えなかったことを、彼女の前では“言わなくていい”と思えた。

沈黙のなかに、自分を受け入れてくれる気配があった。

それは、他人に理解されたいという欲ではない。

むしろ、「理解されなくても、そばにいてくれる人がいる」という感覚に近い。

ふたりは似ていない。

性格も、過ごしてきた時間も、抱えている悩みも。

けれど、“孤独の質”が似ていた。

えりなは、誰かの期待に応えられない自分を恥じていた。

優斗は、誰かを期待させることすらできない自分を隠していた。

そんなふたりが沈黙を交わすとき、そこには確かな共鳴が生まれていた。

目を合わせない。

手を握らない。

でも、お互いの気配がすぐそばにある。

それが、えりなと優斗の「関係」だった。

言葉にならない感情こそ、本当の感情かもしれない。

そして、恋ではなくても、誰かの人生を再び温める“関係”があるということを、ふたりは体現している。

それは、再生。

えりなにとっても、優斗にとっても、「もう一度、自分として始めていい」と思える関係。

その奇跡のような“沈黙の愛”が、視聴者の心をゆっくりと溶かしていく。

🔹関係が物語に与える影響──長倉家の“心の再編”が始まる

「この家族は、壊れていない。ただ、組み直せていないだけなんだ」

長倉家は、どこにでもある“よくできた家族”に見える。

父・和平は正義感が強く、誠実で、仕事に対しても厳しい。

娘・えりなはそんな父をずっと見上げ、そして恐れ、そして遠ざけた。

親子の関係は、血よりも「未消化の感情」でつながっている。

長倉えりなが木村優斗と出会い、心を通わせていく過程で起きたのは、恋の物語ではなく、“家族の物語”の再編だった。

えりなが優斗と語り合い、ぶつかり合い、そして沈黙を分かち合うたびに、父との関係が変化していく。

それは奇跡のような劇的変化ではなく、じわじわと“温度”が変わるような、小さな進化だった。

「あの子、最近、部屋のカーテンを朝から開けるようになったんだ」

そんな和平の台詞に、物語の裏で起きている心の再編が垣間見える。

優斗との関係を通して、えりなは自分の“輪郭”を知るようになる。

「父の娘」ではなく、「ひとりの私」として生きる。

それがどれほど難しく、どれほど切ないことか。

そして和平もまた、えりなの“成長”を遠くから感じ取っている。

干渉したい。でも黙って見守るべきなのか──

親としての「もう一歩引く勇気」と、

子としての「自分で決める責任」が、同時に描かれていく構図。

えりなと優斗の関係が、恋に発展するかどうかは、実は問題ではない。

重要なのは、その関係を通して、えりな自身が「自分を生きはじめた」という事実だ。

そして、それに気づいた家族が、少しだけ呼吸を深くする。

長倉家という舞台に、またひとつ、新しい風が吹き込む。

それは変化ではない。

再編成(リコンストラクション)──。

壊すのではなく、組み直す。

怒鳴るのではなく、黙って待つ。

それこそが、このドラマが描こうとしている「大人の成長」なのかもしれない。

そしてその扉をそっと開いたのは、えりなでもなく和平でもなく──

木村優斗という、外から来た“迷子のような存在”だったのだ。

🔹【考察】えりなと優斗の関係に“脚本家の意図”はあるのか?

ドラマは偶然の産物ではない。

そこに描かれる“関係”のすべてに、脚本家の意図が張りめぐらされている。

では、『続・続・最後から二番目の恋』において、長倉えりなと木村優斗の関係には、どのような意味が込められていたのか。

それは、単なる若者同士の恋愛ではない。

“愛の概念そのものを問い直す”というメッセージが、ふたりのシーンに織り込まれているように感じられる。

たとえば──

第2話、海岸での会話。

「話さなくても、いいでしょ」とえりなが微笑むシーン。

その直前には、長倉和平が仕事で部下に強く言いすぎて落ち込んでいるカットが入る。

つまり、“言葉にすることの暴力性”と“沈黙が持つ温かさ”を、脚本は対比的に見せているのだ。

さらに、優斗が語る「本当のことなんて、誰にも言わないほうがいい」というセリフは、「本音社会」へのアンチテーゼにもなっている。

SNSやメディアが「本音こそ正義」と叫ぶ現代。

そのなかで、えりなと優斗は、“語らないまま通じ合う美しさ”を象徴している。

また、演出面でも巧みな設計がなされている。

ふたりのシーンでは、BGMが意図的に省かれていることが多い。

それにより、「空気」や「間(ま)」の演技が際立ち、視聴者が“登場人物の心音”に耳を澄ますよう仕向けられている。

この演出は、静かながら非常に計算されたものであり、「関係性の進展」を“言葉”ではなく“呼吸”で表現していると言える。

さらに、ふたりが共有する“孤独”は、長倉家全体が抱えるテーマのミニチュア版でもある。

和平と吉野千明(小泉今日子)の関係に漂っていた、“わかり合えそうで、わかり合えない”切なさを、世代を超えて繰り返す構図。

そう考えると、えりなと優斗の関係は、このドラマ全体の“情感の中核”とも言えるだろう。

そして脚本家は、「言葉にできない関係性」を描くことで、私たちの感情の奥底に問いを投げかけてくる。

──本当に必要なのは、理解されることなのか?

それとも、黙って隣にいてくれることなのか?

その問いに、明確な答えはない。

けれど私たちは、ふたりの沈黙の中に、確かに「愛」と呼べる温度を感じてしまう。

🔸まとめ|長倉えりなと木村優斗の関係は、人生にそっと灯る“光”

恋とは、叫ぶものではなく、気づいたときには心に灯っているものなのかもしれない。

長倉えりなと木村優斗──ふたりの関係は、誰もが憧れるような情熱的な恋ではない。

けれど、それ以上に美しい。

なぜならそこには、言葉にならない感情を、そっと大事にしながら差し出す勇気があったから。

父の庇護のもとで、正しさと期待に縛られていたえりな。

人との距離感が掴めず、孤独に慣れすぎてしまった優斗。

そんなふたりが、偶然のなかで出会い、自分を押しつけることなく、ただ「隣にいる」ことを選んだ。

それは決して派手ではない。

けれど、心に残る“人生の風景”のように、静かに沁みわたる。

「この関係には名前がない」と言われるかもしれない。

けれど、それでいい。

名前よりも、確かにそこにあった“気持ち”のほうが、よっぽど真実だから。

そして何より、この関係性は、ドラマのなかだけの出来事ではない。

私たち自身もまた、えりなのように誰かの目を気にして生きたり、

優斗のように、自分の気持ちをうまく言えなかったりする。

だからこそ、ふたりの関係は「ああ、わたしにもこんな出会いがあったら」と思わせてくれる。

人生は、やり直せる。

それは劇的な変化ではなく、“誰かの沈黙に耳を澄ませる”ところから、始まるのかもしれない。

ラストシーンで、えりなが海を見つめる横顔に、優斗の足音が近づいてくる。

ふたりは言葉を交わさない。

でも、その間に流れる空気がすべてを物語っている。

──もう大丈夫。

そんな“ひとしずくの安堵”が、

この関係のすべてなのだと思う。

※本記事は2025年5月時点の公式情報および放送内容に基づき、考察と感情表現を加えて構成しています。

何観ようか迷う…その**5分間**、実はすごく損しています。

あなたの貴重な時間を、最高のエンタメ体験に変えませんか?

『VIVANT』『鬼滅の刃』『SPY×FAMILY』…

話題作に乗り遅れて、友達との会話についていけない…

そんな小さなストレスを感じていませんか?

観たい気持ちはあるけど、

「どのサービスに入ればいいかわからない」

「無料期間中に解約するの、なんだか面倒くさそう」

そんな風に一歩踏み出せずにいるあなたへ。

もう、その悩みはすべて解決できます。

動画サービスを渡り歩いた私が、最終的にたどり着いた結論です。

それは、**あなたの「観たい!」をすべて叶えてくれる、国内最強のサービス**だからです。

他のサービスが有料でも、U-NEXTなら無料で見放題の作品が驚くほどたくさんあります。

27万本以上の作品が見放題。

さらに今なら、**最新映画に使える600円分のポイント**も無料でもらえます。

もう「観るものがない…」と悩む時間も、話題についていけない悔しさもありません。

「でも、本当に無料なの?」 「登録や解約は簡単なの?」

ご安心ください。

私自身が何度も確認しました。

- ✅ **31日間は追加料金が一切かかりません。**

- ✅ **スマホからたった3分で登録・解約が可能です。**

U-NEXTを試すのに、**リスクはゼロ**です。

唯一のリスクは、このキャンペーンを見逃して、いつまでも話題作に乗り遅れてしまうことだけです。

コメント