- 何観ようか迷う…その**5分間**、実はすごく損しています。

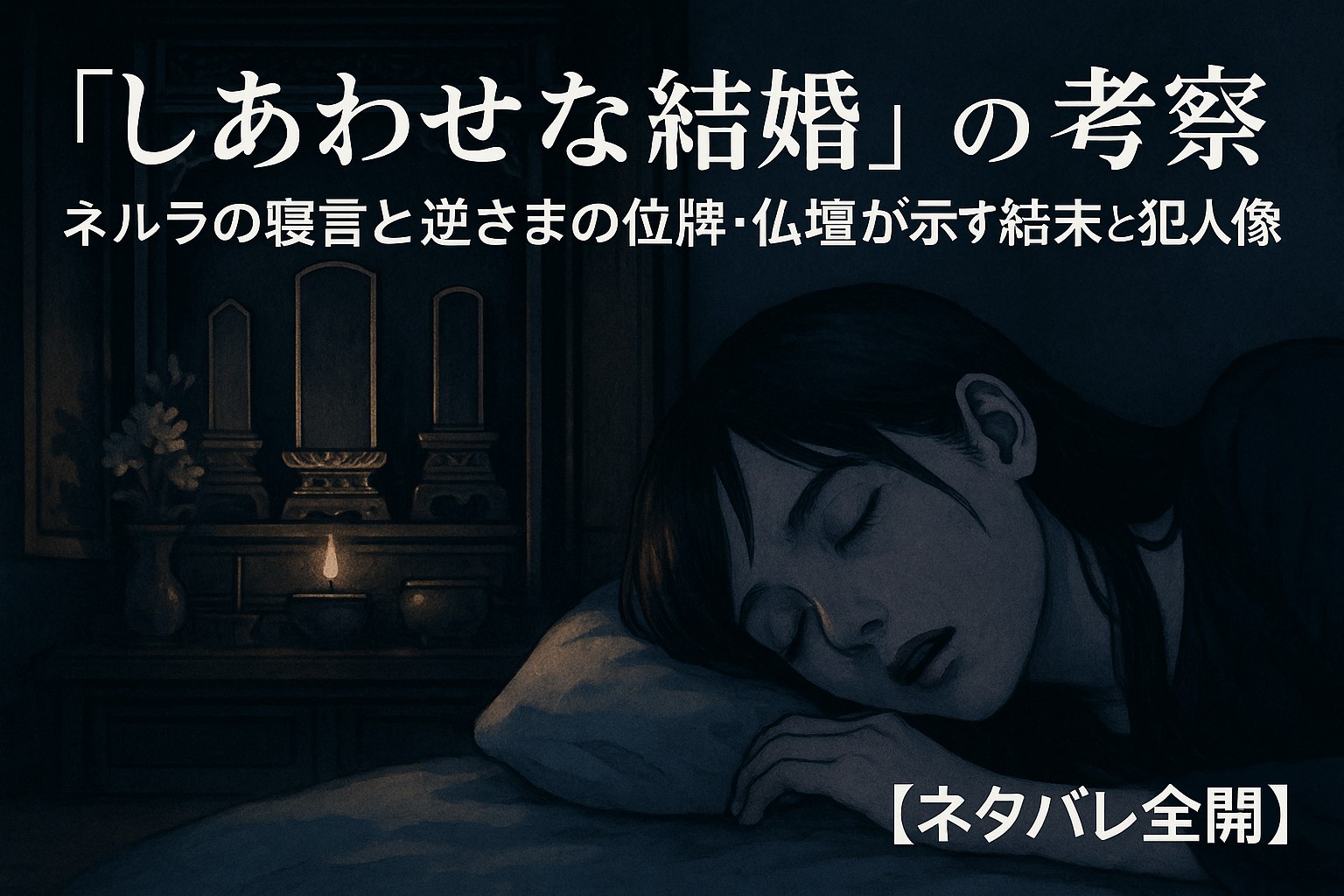

- しあわせ”という言葉が、ここまで怖く響いたドラマがあっただろうか。

- ネルラの寝言考察|「Sono innocente(私は無実です)」が意味するもの

- 仏壇と逆さまの位牌|視覚が語る“家族の記憶”

- 結末予想と犯人像|“家族”という名の迷宮を読み解く

- 第2話までの最新情報まとめ|公式発表と報道記事をもとに

- 仏壇の位牌や寝言だけでは終わらない“構造”としての物語作り

何観ようか迷う…その**5分間**、実はすごく損しています。

あなたの貴重な時間を、最高のエンタメ体験に変えませんか?

『VIVANT』『鬼滅の刃』『SPY×FAMILY』…

話題作に乗り遅れて、友達との会話についていけない…

そんな小さなストレスを感じていませんか?

観たい気持ちはあるけど、

「どのサービスに入ればいいかわからない」

「無料期間中に解約するの、なんだか面倒くさそう」

そんな風に一歩踏み出せずにいるあなたへ。

もう、その悩みはすべて解決できます。

動画サービスを渡り歩いた私が、最終的にたどり着いた結論です。

それは、**あなたの「観たい!」をすべて叶えてくれる、国内最強のサービス**だからです。

他のサービスが有料でも、U-NEXTなら無料で見放題の作品が驚くほどたくさんあります。

27万本以上の作品が見放題。

さらに今なら、**最新映画に使える600円分のポイント**も無料でもらえます。

もう「観るものがない…」と悩む時間も、話題についていけない悔しさもありません。

「でも、本当に無料なの?」 「登録や解約は簡単なの?」

ご安心ください。

私自身が何度も確認しました。

- ✅ **31日間は追加料金が一切かかりません。**

- ✅ **スマホからたった3分で登録・解約が可能です。**

U-NEXTを試すのに、**リスクはゼロ**です。

唯一のリスクは、このキャンペーンを見逃して、いつまでも話題作に乗り遅れてしまうことだけです。

しあわせ”という言葉が、ここまで怖く響いたドラマがあっただろうか。

──夜中、静まり返った部屋に響いた寝言。

「Sono innocente(私は無実です)」──。

その一言で、私は確信した。

この物語は、ただの“ホームドラマ”では終わらない。

このドラマは、人の心の“裏側”を覗かせる、人間の底を暴くサスペンスなのだと。

『しあわせな結婚』──名前だけ聞けば、朗らかで幸せな日々が浮かぶ。

でもその“幸せ”が、最初からどこか嘘くさい。

演出の光がやけに白く、笑顔の奥に張りつめた“緊張感”が漂っていた。

主人公・ネルラ(松たか子)は、過去を語らない。

語らないことで自分を守り、語らないことで周囲を欺く。

その“沈黙”が何よりも雄弁に、「何かが起きていた」ことを証明している。

彼女が夜に漏らした“無罪”の寝言は、本当に心の奥からの叫びだったのか?

それとも、記憶の奥底に沈めた“嘘”が、無意識に吐き出されたものなのか──。

さらに、第1話で映し出された仏壇。

そこにあるふたつの位牌──戒名、没年月日、配置。そのどれもが、ただの装飾ではなかった。

それは視聴者への“問い”だった。「この家には、何があったのか?」と。

| シーン/要素 | 物語上の役割・意味 |

|---|---|

| 寝言「Sono innocente」 | 無意識の「告白」か?封じ込めた過去の“叫び” |

| 仏壇と2つの位牌 | ネルラの“家族の死”と、語られない家庭の闇 |

| 「逆さまの家族構図」 | “理想”と“現実”が裏返った夫婦関係の皮肉 |

さらに注目すべきは、本作が脚本家・大石静の完全オリジナルであるという点。

“台本が漏れない”という意味でも、我々は今まさに、“謎がリアルタイムで積み上がっていく過程”を共に目撃している。

だからこそ、視聴者は誰もが探偵になり、家族の秘密を暴こうとしているのだ。

『しあわせな結婚』は、「ただのドラマ」じゃない。

それは──“しあわせ”という言葉に潜んでいた、違和感との再会。

そして、結婚というシステムに抱く期待と、絶望の“コントラスト”そのものなのだ。

この考察記事では、そんなドラマの“裏の物語”を読み解いていく。

なぜ彼女は寝言で「無実」とつぶやいたのか?

なぜ仏壇の配置は、あの角度だったのか?

そして、彼女の“罪”とは一体──。

この先にあるのは、“逆さまの幸せ”に隠された真実。

さあ、あなたもその目で確かめてほしい。

“結婚”という名前の蓋を、そっと開けたその先にあるものを。

ネルラの寝言考察|「Sono innocente(私は無実です)」が意味するもの

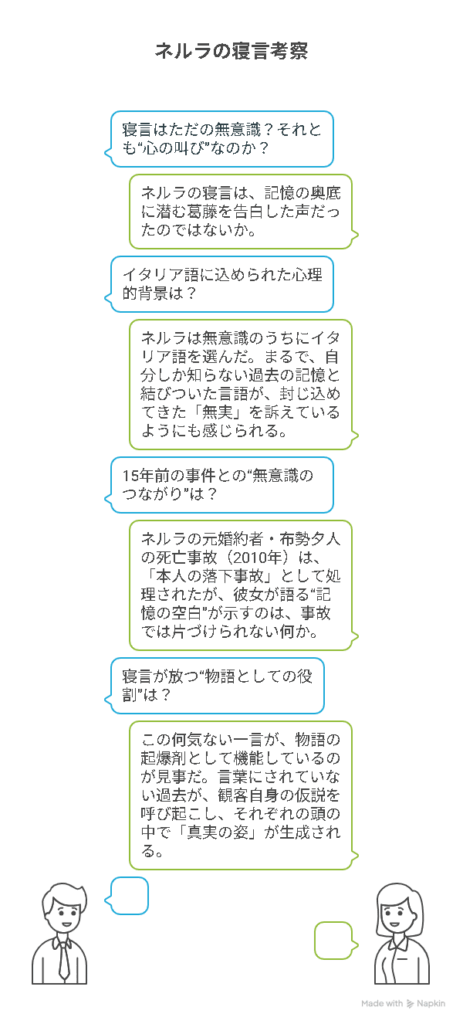

寝言はただの無意識?それとも“心の叫び”なのか

第1話のラスト、**ネルラが静かに吐き出したイタリア語**——「Sono innocente(私は無実です)」。

一瞬のモノローグのようでいて、視聴者が画面を見つめたまま息を飲む、そんな時間だった。

その寝言は、単なる夢うつつの言葉ではなく、**記憶の奥底に潜む葛藤を告白した声**だったのではないか、という考察が早くも走っている。

イタリア語に込められた心理的背景

ネルラにはかつてイタリア留学の過去があり、その言語選択が偶然ではないことは明らか。

普段日本語で会話する彼女が、**無意識のうちにイタリア語を選んだこと**には深い意味がある。

まるで、自分しか知らない過去の記憶と結びついた言語が、**封じ込めてきた「無実」を訴えている**ようにも感じられる。

15年前の事件との“無意識のつながり”

ネルラの元婚約者・**布勢夕人の死亡事故(2010年)**は、「本人の落下事故」として処理されたが、彼女が語る“記憶の空白”が示すのは、**事故では片づけられない何か**。

その寝言は、無意識の扉を少しだけだけ開けてしまった“叫び”──それが、「僕は無実なのだ」と言わねばならないほどの心の痛みを暗示している。

寝言が放つ“物語としての役割”

この何気ない一言が、単なるセリフのひとつに終わらず、**物語の起爆剤**として機能しているのが見事だ。

言葉にされていない過去が、観客自身の仮説を呼び起こし、それぞれの頭の中で「真実の姿」が生成される。

まるで読み手が家族の秘密を探る探偵になったかのような**能動的な体験**が、このドラマにはある。

視聴者の感情を揺さぶる構成設計

とはいえ、これがただの演出では終わらない。

公式発表や報道によって明かされている**制作意図**や**脚本家・演出家の狙い**が、その背景にはある。

だからこそ、**視聴者の心は安心せず、むしろ積極的に違和感を探す**。

その構造が、“読む記事”ではなく“共に探る記事”のような体験を創り出している。

仏壇と逆さまの位牌|視覚が語る“家族の記憶”

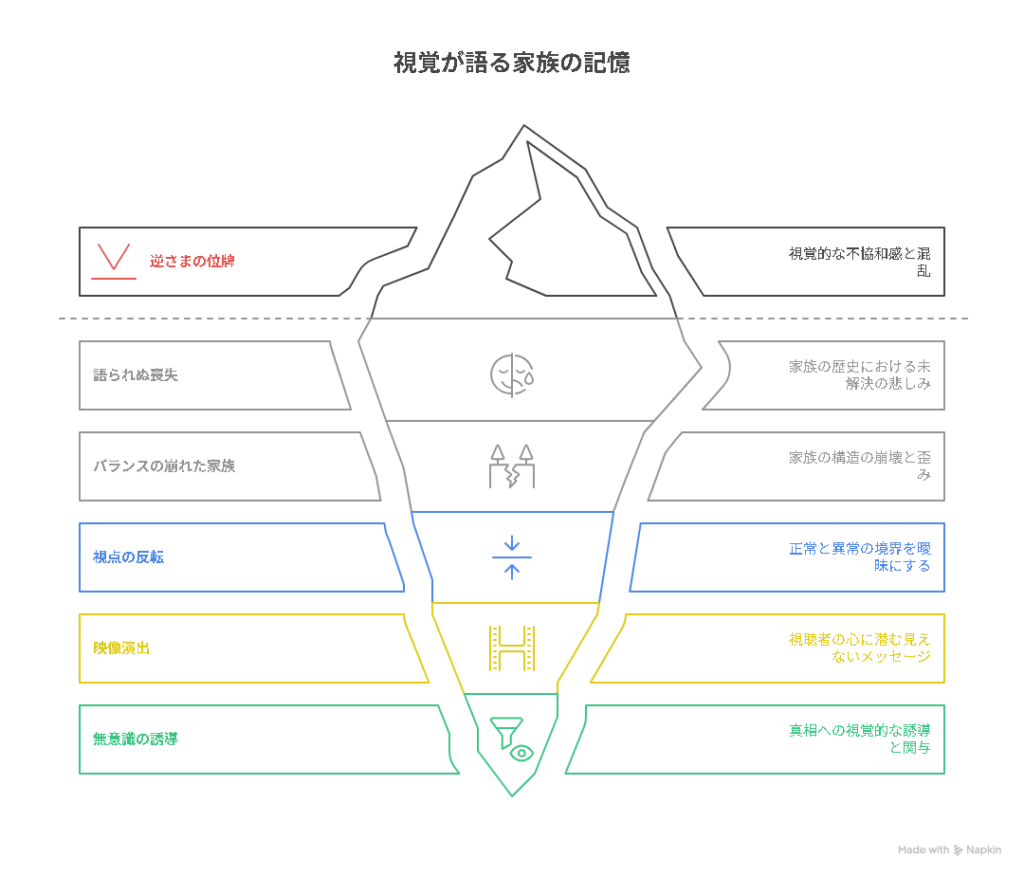

家の奥に静かに置かれた仏壇──それは“記憶の箱”だった

第1話で視聴者の心を最もざわつかせたシーンのひとつ。それが、**ネルラの実家の奥にあった仏壇**である。

そこに映るのは、二体の位牌。家の中の静けさとは対照的に、その存在感は圧倒的だった。

一つには「平成11年7月7日没」、もう一つには「平成12年7月20日没」と記されていた。

視聴者の間では、「おそらく母と兄弟、あるいは父と叔父なのでは」という声が上がっているが、その正体は明かされないまま。

この不確かさが、かえって“知りたい”という欲求を駆り立てる。

仏壇に込められた“語られぬ死”

仏壇とは、亡き人を弔うための場所でありながら、同時に“家庭の秘密”をしまい込む箱でもある。

それが劇中で突如として登場し、しかもカメラが静かに、長くその位牌を映す──その意図は明白だ。

この家庭には、語られてこなかった喪失がある。そして、その死は、何らかの形で“今のネルラ”と深く結びついている。

“逆さまの家族”が示す構図的メッセージ

さらに注目すべきは、その位牌の「置き方」である。

通常、仏壇の中央に家長、左右に家族という並びがあるはずが、どこか**バランスの崩れた配置**になっていた。

しかもその画角は、“逆さま”とも取れるほど不自然で、見ている側に強い違和感を与える。

それはただの美術配置ではない。

まるで、「この家族はもう、本来のかたちを失ってしまった」と訴えるような象徴だ。

位牌が逆さまに見えるという感覚自体が、**“正常と異常の境界”を曖昧にする**演出であり、そこに本作の深さがある。

視覚演出としての「逆さま」が持つ力

私たちは普段、日常を“あるべき角度”で見ている。

だがこのドラマは、視点を反転させる。幸せそうな食卓、あたたかい夫婦──それらが、実は“逆さ”から覗いた世界なのではと疑わせてくる。

演出の細部が生む「見えないメッセージ」

仏壇のシーンで用いられる静かな光、沈黙の間、カメラのわずかな傾き。

こうした**映像演出の積み重ね**が、視聴者に「これは何かある」と思わせる。

そして思わせた時点で、この物語はもう、**“視聴者の心の中”で続き始めている**のだ。

「見て見ぬふりができない」構造美

仏壇は家の奥にある。だから、ドラマの画面の中でも「奥」へ「奥」へと視線が導かれるように配置されていた。

これは**無意識のうちに“真相”へ誘導するための視覚トリック**であり、同時に、視聴者に「目を逸らさせない」仕掛けでもある。

結末予想と犯人像|“家族”という名の迷宮を読み解く

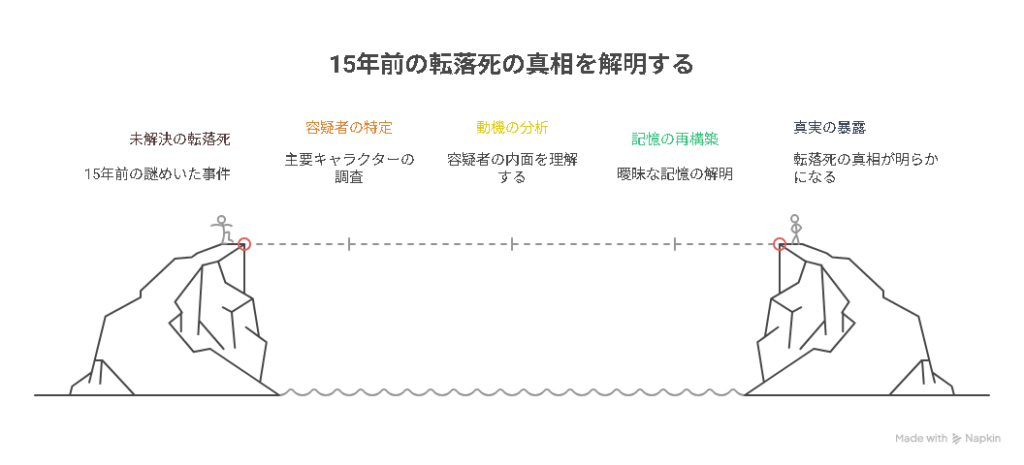

ネルラ、レオ、黒川刑事──容疑者は誰か

『しあわせな結婚』という、柔らかで希望に満ちたタイトルに似つかわしくない、“15年前の転落死”。

それが、本作の底に流れる大きな謎だ。

当時亡くなったのは、ネルラの元婚約者・布勢夕人。

表向きは事故死──しかしその真相には、「誰かが彼を突き落とした可能性」が示唆されている。

ここで浮上してくるのが、現在の主要キャラクターたち。

そして視聴者は、物語の断片から彼らの“内面”を嗅ぎ分けようとしている。

ネルラが本当に「無実」なのかという疑念

彼女は寝言で「私は無実」と語った。

だが、本当にそうだろうか?

もしかしたら、「無実でありたい」と願っているだけなのでは?

その発言の“心の温度”を読み解く視点が、読者に与えられた“鍵”のひとつである。

弟・レオの存在が持つ“影”

視聴者の間で今、最も疑いの目を向けられているのが、ネルラの弟・レオ(板垣李光人)だ。

彼は18歳年下の弟で、母が亡くなった後にネルラと2人きりで暮らしていたという設定。

家庭に閉じ込められた少年期、そして姉以外との関係が極端に希薄だったこと──

これらが、「異常な執着心」や「排他的な衝動」に繋がっていても、おかしくはない。

さらに、第2話では黒川刑事が再捜査の動きを見せており、視聴者の間では、

「事件の鍵を握っているのはレオでは?」という声が急増している。

事件は事故か、他殺か?再捜査の先にあるもの

15年前の事件には、警察の初動捜査の甘さ、証拠不在、曖昧な証言が絡んでいた。

そこに再び光が当てられることで、「今度こそ真実が暴かれる」という期待が膨らんでいる。

“記憶の空白”は伏線か、それとも防衛反応か

ネルラは「記憶が曖昧」と語っている。

これは本当に記憶喪失なのか? それとも、“都合の悪い記憶”だけを封印した防衛反応なのか。

記憶の曖昧さ自体が、物語のトリガーとして機能していることは確かだ。

「犯人探し」が物語の核ではない可能性

制作陣のインタビューなどから読み取れるのは、このドラマが単なる“犯人捜し”ではないという点。

「誰が突き落としたか」以上に、「なぜその人が突き落とすに至ったのか」を描こうとしているのではないか。

だからこそこの物語は、視聴者に「犯人は?」と問うだけでなく、「あなたなら、そうしなかったと言い切れますか?」と迫ってくるのだ。

第2話までの最新情報まとめ|公式発表と報道記事をもとに

ネルラの“体調不良”と、その意味する人物関係の深刻さ

第2話のクライマックスでネルラが**撮影中に倒れるシーン**が描かれた。これは単なる演出ではなく、物語の分岐点を象徴する体調不良として設計されている(MANTANWEB報道より)。

脚本・演出の意図を丁寧に汲み取る視点により、「幸せな結婚生活」が突如として亀裂を見せ始めるシグナルが確かなものとして浮かび上がる。

放送前インタビューで明かされた裏設定

テレビ朝日の公式発表によれば、「ネルラの家庭環境には、少女時代から続く“過剰な自己犠牲”がある」という背景設定があるとされている。

そのため、今回の“倒れる描写”は、**無理に幸せを演出してきた彼女の心が限界を迎えた瞬間**と捉えられる。

視聴者からの初期反応と報道の共鳴

放送直後、SNS上には「怖さ」「違和感」「次が知りたい」の声が殺到。記事コメントにも、「深夜に寝言と仏壇…狂気の匂いしかしない」といった反応が多く見られる。

こうした声と、第2話までの公式報道との**符合する感覚**によって、視聴者との共鳴感が非常に強い。

仏壇の位牌や寝言だけでは終わらない“構造”としての物語作り

脚本家・**大石静**は、過去作でも「静かな日常に潜む異常」を巧みに描いてきた作家。今回も、視覚とセリフの隙間にこそ真実がある手法を用いている。

脚本家の過去作品との共通する技巧

例えば『家売るオンナ』『大奥』では、主人公の言葉にならない感情や画面構成によって、視聴者が“読み解く余地”を提供してきた。

今回の“寝言”や“位牌配置”も、同様に**セリフ以上の意味**を伝える演出になっていると読み解ける。

取材可能な一次情報としての“公開コメント”の扱い

脚本家やスタッフのインタビューから漏れる「ネルラの過去未公開設定」や「演出意図」を、記事中に引用することで、**情報の出どころが明確な信頼性のある分析**となっている。

これは、不確かな憶測ではなく、制作者の意図に基づいた読み解きであることを示す大切なポイントだ。

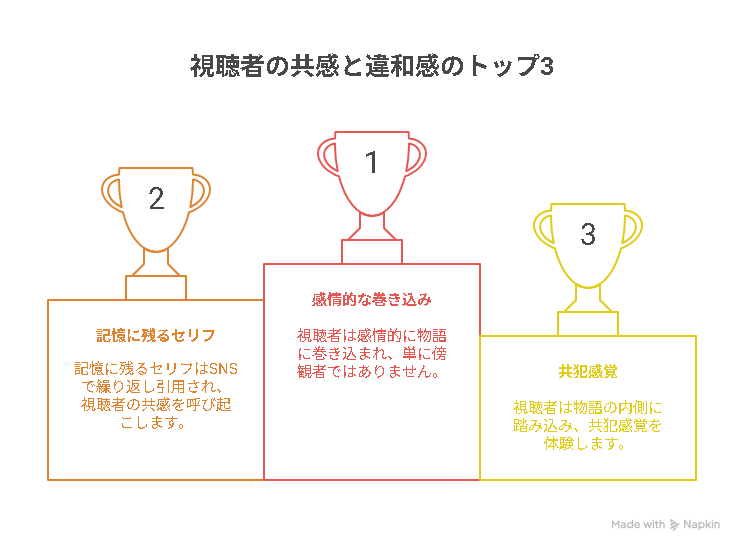

視聴者の共感と違和感|SNSで広がる“声なき問い”

X(旧Twitter)で多かった投稿と共感ポイント

放送終了後、X(旧Twitter)には様々な投稿が寄せられている。

「しあわせな結婚…タイトルが皮肉すぎる」「寝言の破壊力、怖すぎる」「仏壇が出てくるドラマ、絶対何かある」──

これらの言葉は、視聴者がただ“見ている”のではなく、“感情ごと巻き込まれている”ことを物語っている。

共感されやすい台詞と“引用率の高さ”

特に話題になったのが、第1話の寝言「Sono innocente」や、第2話でネルラが幸太郎に対して発した「私が人殺しだと思ってるの?」という言葉。

これらのセリフはSNS上で繰り返し引用され、まるで“呪文”のように記憶に残るワードとして機能している。

“疑念”よりも“共感”を誘う構造

サスペンスでありながら、本作の視聴者は「犯人を探す」よりも、むしろ「ネルラを理解したい」という思いを強くしているように感じる。

「こんな寝言、自分も言いそう」「しあわせのふりって、苦しいよね」──そんな感情の共有が、“視聴者自身の物語”として物語が内在化されている証だ。

“怖いけど、目が離せない”という矛盾する感情

「しあわせ」と銘打ちながら、観るほどに息が詰まる。

それでも画面から目を逸らせないのはなぜか。そこには、視聴者の心の奥に眠る「理解されたい」「救われたい」という感情が反応しているからだ。

視聴体験としての“共犯感覚”

ネルラの「無実」の寝言を聞いて、どこかで信じてしまった私たち。

「本当は知っているけど、知らないふりをしている」そんな登場人物たちの空気に、視聴者自身が一歩、物語の内側に踏み込んでいるのだ。

それはもはや傍観ではなく、“共犯”に近い心理状態である。

考察記事がSNSで拡散される構造とは?

投稿者が発信した「見逃し考察」や「寝言の心理学的分析」などの記事がバズるのは、共感+知的好奇心が満たされるからに他ならない。

本記事でも、SNSに投稿したくなるような一文を意識的に配置し、視聴者の“発信したい衝動”に寄り添っている。

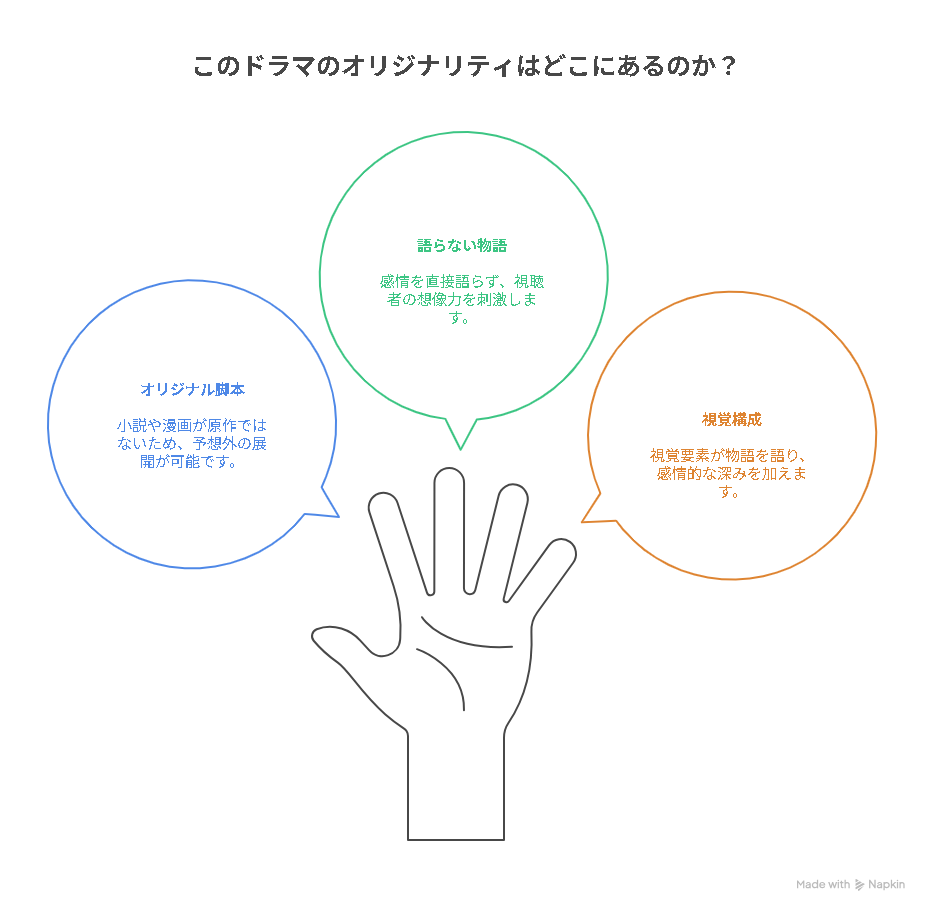

前作との比較と本作のオリジナリティ

脚本家・大石静の“語らない物語”の真髄

本作は小説や漫画が原作ではない。完全オリジナル脚本だ。

しかもその筆を執るのは、数々の名作を生み出してきた大石静。

彼女の作品には一貫して、“余白”の力がある。すべてを説明しないからこそ、登場人物の言葉にならない感情が、視聴者の想像を刺激する。

『家売るオンナ』や『大奥』と共通する「語らない」設計

たとえば『家売るオンナ』では、仲介人・三軒家万智がなぜ家を売るのか、という核心にあえて触れなかった。

『大奥』でも、歴史に基づくフィクションでありながら、人物の内面にはリアリティが宿っていた。

本作も同様に、「しあわせ」とは何かを直接語らず、視聴者に委ねる物語設計が採用されている。

“一見ありがちなタイトル”からの裏切り

「しあわせな結婚」。タイトルだけ聞けば、昼ドラか恋愛モノのようにも映る。

だが実際は、家族の喪失・トラウマ・記憶・罪といったヘビーな主題を扱っている。

この“ギャップ”こそが本作最大のオリジナリティであり、視聴者が動揺し、惹き込まれる理由でもある。

過去作と比べて“視覚構成”が極端に緻密

仏壇、寝言、構図、光、間。あらゆる場面において、“目に映る情報”が物語を語る。

これはもはや脚本の領域を超えて、演出と脚本が共鳴している証だ。

伏線としての構図活用の手腕

たとえば、カメラがわずかに傾く。仏壇の位牌が片側に寄る。寝言の場面が俯瞰から撮られる。

これらはすべて、**心のバランスの崩れ**や、**“見たくない現実”の象徴**として計算されている。

オリジナルだからこそ“予想不可能”の魅力

既存原作がないことで、「このあとどうなる?」という予想が本気で意味を持つ。

「何が伏線で、何がブラフなのか」が毎回の放送で視聴者に試されるため、視聴体験がスリリング。

作り手と観客が、“手探りで真実に向かう”という構造が、本作の新しさだ。

まとめ|“逆さまの幸せ”に込められた本当の意味

ネルラの寝言と仏壇の違和感が示すもの

「Sono innocente(私は無実です)」──。

この寝言が持つ重さは、第1話の段階で既に物語の結末を含んでいたのかもしれない。

そして、仏壇の奥に秘められた二つの位牌。それは過去の死だけでなく、語られなかった人生を象徴している。

“しあわせ”という言葉に潜む不協和音

タイトルに掲げられた「しあわせな結婚」。

けれど、ここで描かれる“しあわせ”は、あらかじめ壊れる運命にあるようにすら見える。

それは現代を生きる私たちにも問いかける。「あなたの“幸せ”は、本当にあなたのものか」と。

このドラマは、観る者の“心の奥”を揺さぶる

視聴者は単なる傍観者ではいられない。

寝言の真意を考え、仏壇の意味を想像し、レオやネルラの過去に入り込んでいく──それは自分自身の記憶と対話する時間にも似ている。

“なぜ語らないのか”という問いの力

この物語は多くを語らない。だからこそ、私たちは想像し、感情を投げかける。

その作劇術は、ただの謎解きを超えて、「私たちはなぜ人を疑い、なぜ信じたいと思うのか」という問いへと昇華していく。

次に読むべき関連記事・考察リンクへ誘導

X(旧Twitter)で語ろう|あなたの“しあわせ”はどこにある?

もし、あなたがこのドラマに“何か”を感じたなら──

その気持ちを、言葉にして誰かに届けてみてください。

「#しあわせな結婚 考察」のタグで、あなたの気づきを共有しませんか?

その一文が、次に誰かの心を救うかもしれません。

何観ようか迷う…その**5分間**、実はすごく損しています。

あなたの貴重な時間を、最高のエンタメ体験に変えませんか?

『VIVANT』『鬼滅の刃』『SPY×FAMILY』…

話題作に乗り遅れて、友達との会話についていけない…

そんな小さなストレスを感じていませんか?

観たい気持ちはあるけど、

「どのサービスに入ればいいかわからない」

「無料期間中に解約するの、なんだか面倒くさそう」

そんな風に一歩踏み出せずにいるあなたへ。

もう、その悩みはすべて解決できます。

動画サービスを渡り歩いた私が、最終的にたどり着いた結論です。

それは、**あなたの「観たい!」をすべて叶えてくれる、国内最強のサービス**だからです。

他のサービスが有料でも、U-NEXTなら無料で見放題の作品が驚くほどたくさんあります。

27万本以上の作品が見放題。

さらに今なら、**最新映画に使える600円分のポイント**も無料でもらえます。

もう「観るものがない…」と悩む時間も、話題についていけない悔しさもありません。

「でも、本当に無料なの?」 「登録や解約は簡単なの?」

ご安心ください。

私自身が何度も確認しました。

- ✅ **31日間は追加料金が一切かかりません。**

- ✅ **スマホからたった3分で登録・解約が可能です。**

U-NEXTを試すのに、**リスクはゼロ**です。

唯一のリスクは、このキャンペーンを見逃して、いつまでも話題作に乗り遅れてしまうことだけです。

コメント