夜更けの渋谷。

雨に濡れたアスファルトが、まるであの頃の僕たちの夢のように滲んでいた。

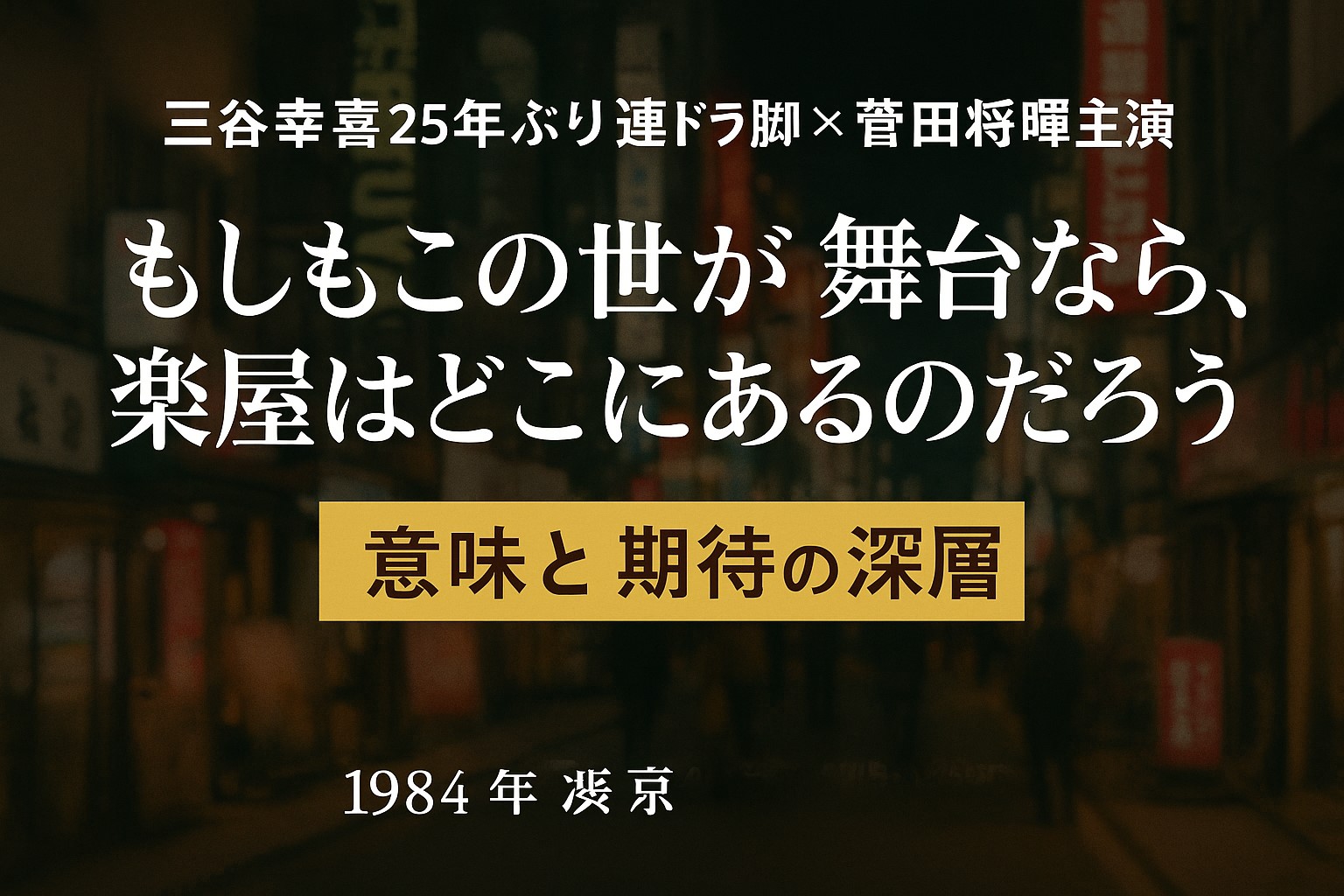

『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』

この問いかけが、まるで心の奥底をノックしてくるようだった。

フジテレビの新作ドラマ──三谷幸喜、25年ぶりの連ドラ脚本。

主演には、菅田将暉、3年半ぶりの連ドラ主演復帰。

舞台は1984年。バブル前夜、渋谷の喧騒と煌めき、そして誰もが「まだ何者でもなかった頃」。

このドラマはただのフィクションじゃない。

“誰にも見せない舞台裏”を、そっと覗き見るような物語だ。

実は、このタイトルには三谷幸喜の青春が詰まっている。

脚本家として、役者として、演劇という”人生”を歩んできた彼の、

あの無名時代の息遣いが、この物語の行間から聞こえてくる気がした。

人生の舞台に立つ前、僕たちはどんな“楽屋”で震えていたのだろう。

それは夢の始まりか、逃げ場か。

本番へと向かう前に立ち尽くした、あの瞬間を──

このドラマは、僕たち自身の“過去”として思い出させてくれる。

この記事では、ドラマの本質に深く踏み込み、「なぜ今この物語が必要なのか」を、

一人のドラマ評論家として、そして同じ時代を夢見た者として、

物語の“深層”を掘り下げていきたい。

この記事でわかること

- 『もしもこの世が舞台なら〜』というタイトルの意味

- 三谷幸喜が描く“1984年 渋谷”のリアリティ

- 菅田将暉の演じる「久部三成」という青年の内面

- 登場人物たちが抱える“楽屋=舞台裏”のドラマ

- そして、あなた自身の心の奥にある“未完成の青春”への共鳴

何観ようか迷う…その**5分間**、実はすごく損しています。

あなたの貴重な時間を、最高のエンタメ体験に変えませんか?

『VIVANT』『鬼滅の刃』『SPY×FAMILY』…

話題作に乗り遅れて、友達との会話についていけない…

そんな小さなストレスを感じていませんか?

観たい気持ちはあるけど、

「どのサービスに入ればいいかわからない」

「無料期間中に解約するの、なんだか面倒くさそう」

そんな風に一歩踏み出せずにいるあなたへ。

もう、その悩みはすべて解決できます。

動画サービスを渡り歩いた私が、最終的にたどり着いた結論です。

それは、**あなたの「観たい!」をすべて叶えてくれる、国内最強のサービス**だからです。

他のサービスが有料でも、U-NEXTなら無料で見放題の作品が驚くほどたくさんあります。

27万本以上の作品が見放題。

さらに今なら、**最新映画に使える600円分のポイント**も無料でもらえます。

もう「観るものがない…」と悩む時間も、話題についていけない悔しさもありません。

「でも、本当に無料なの?」 「登録や解約は簡単なの?」

ご安心ください。

私自身が何度も確認しました。

- ✅ **31日間は追加料金が一切かかりません。**

- ✅ **スマホからたった3分で登録・解約が可能です。**

U-NEXTを試すのに、**リスクはゼロ**です。

唯一のリスクは、このキャンペーンを見逃して、いつまでも話題作に乗り遅れてしまうことだけです。

「楽屋はどこにあるのだろう」──タイトルが揺さぶる“未完成の自分”の記憶

初めてこのタイトルを聞いたとき、僕はふと自分自身の過去を思い出した。

舞台に立つ前、マイクの前に立つ前、人前に出ることに震えていたあの頃。

“楽屋”とは、見えない場所。誰にも知られない、揺れる心が隠されている場所。

ドラマの中で描かれる若者たちも、きっとそんな“楽屋”を探している。

夢と現実のあいだで立ち止まりながら、自分のステージを求めて彷徨っている。

三谷幸喜が語った、「自分が若かった1984年の渋谷を描く」との言葉。

それはただの時代設定ではない。

“自分が夢を見ていた頃”を、もう一度物語に託そうとする覚悟の表れだ。

彼がこの物語で描こうとしているのは、華やかな青春ではない。

スポットライトの当たらない裏側、誰にも言えなかった悩みや不安。

そしてそこから、どうやって一歩を踏み出すか──という、青春の本質だ。

これは、エンタメでもあり、ある種のドキュメントでもある。

若き日の三谷幸喜自身、そして同じように何かになりたくて、何者でもなかった僕たち全員の記憶の断片が、このタイトルに宿っている気がしてならない。

💡 POINT:このタイトルが生む“共鳴”の力

- 「楽屋=心の準備室」としての象徴性

- ステージに立つ=夢を叶える過程のメタファー

- 1984年渋谷=脚本家・三谷幸喜の原点と記憶

- 私たちもかつて立ち尽くした“舞台の裏側”を思い出す

このドラマは、過去の自分に手紙を書くような作品だ。

「あの頃の自分へ──今もまだ、お前の“楽屋”はここにあるよ」と。

僕たちの未完成な心、その奥にそっと触れてくる、静かな衝撃がそこにある。

1984年、渋谷──あの頃の“舞台裏”とは?

1984年──それは昭和の終わりが近づき、バブルの胎動が街を覆い始めていた時代。

若者たちは肩で風を切り、夜の渋谷を“ステージ”にして生きていた。

パルコ、SHIBUYA109、宇田川町のレコード店。

スクランブル交差点の雑踏には、夢と虚無が入り混じった“演出されていない舞台”が広がっていた。

三谷幸喜も、かつてその雑踏の中にいた。

成城大学の学生劇団「ギョロメ団」を率い、売れない役者・脚本家として、

当時の渋谷で“いつか本物の舞台に立つこと”を夢見ていた。

だからこそ、今回のドラマの舞台が渋谷であることには必然がある。

これはただの青春ドラマじゃない。

若き三谷自身が過ごした“舞台裏の時間”を、今の僕たちに重ねる物語なのだ。

まだSNSもスマホもない時代。

情報は雑誌とラジオから、流行は人づてに広まり、感情はむき出しのまま交差点に立ち現れていた。

若者たちは、「表現したい」「何者かになりたい」「でも、どうすればいいかわからない」──

そんな、“今の10代・20代”にも通じる葛藤を、

1984年の渋谷という風景を通じて映し出す。

“何もない時代”だったからこそ、生まれた表現があった。

それは僕たちが忘れかけていた“衝動”かもしれない。

📌 1984年 渋谷のキーワード

- PARCO劇場(若手演劇人の登竜門)

- SHIBUYA109(若者カルチャーの発信源)

- NHK、文化放送、渋谷系音楽の萌芽

- アンダーグラウンドな演劇・ストリート文化

そんな“混沌のエネルギー”を背景に、

このドラマは始まろうとしている。

渋谷がただの舞台ではなく、“記憶と衝動の再演”として息づいている。

それは、現代に生きる僕たちにも、自分の“原点”を思い出させてくれるはずだ。

“三谷幸喜×菅田将暉”──このタッグが生むドラマ的熱量とは?

三谷幸喜 × 菅田将暉。

この名前が並ぶだけで、期待のボルテージが自然と上がっていく。

かたや、日本のコメディと群像劇を極めた脚本家。

かたや、ジャンルを超えて“人間の核心”を演じきる俳優。

この二人が描く世界は、笑いでも感動でもなく、“今この瞬間、生きている心のざわめき”そのものだ。

三谷幸喜が脚本を書くのは、実に25年ぶりの民放連続ドラマ。

しかも、単発ではなく連続作品で彼の「青春と演劇」が展開されるのは、極めて貴重なこと。

彼自身も「今の若者は描けない。自分がいた1984年の空気なら描ける」と明言している。

対する菅田将暉もまた、連ドラ主演は3年半ぶり。

これまで何度も“憑依”と呼ばれるほどの表現力で作品を乗りこなしてきた彼が、

今作で演じるのは、「演劇青年・久部三成(くべ・みつなり)」。

夢に手が届きそうで届かない焦燥。才能の壁。仲間との衝突。自意識との戦い。

きっとそれは、菅田将暉という俳優が何度も通ってきた“心の通路”だ。

だからこそ、演じる彼の一挙手一投足が、リアルに刺さる。

🎭 このタッグで描かれる“演劇的リアリティ”

- 理想と現実のあいだでもがく若者の息遣い

- 三谷脚本にしか描けない“集団のズレと愛しさ”

- 菅田将暉の“今しか演じられない年齢の揺らぎ”

- コメディの皮を被った、極めて私的な記憶の告白

今回のドラマは、派手な事件が起きるわけじゃない。

けれど、人と人との言葉のぶつかり合い、沈黙の間に漂う本音──

そういった細部で、僕たちの心を掴みにくる。

“人生は一度きりの舞台だ”というこの物語の真ん中に、

三谷幸喜と菅田将暉が、今まさにスポットライトを当てている。

これは、大人になった僕たちに贈る“再演の青春”かもしれない。

キャスト陣の“役を超えた存在感”──若き表現者たちの交差点

このドラマには、もうひとつの“奇跡”がある。

それは、今を生きる表現者たちが集結しているということだ。

二階堂ふみ、神木隆之介、浜辺美波──

日本の若手演技界を代表する3人が、三谷幸喜作品に初参加する。

これは偶然じゃない。必然だ。

彼らが演じるのは、“何者かになろうとしている若者たち”。

そして現実の彼らもまた、この時代に“自分の表現”を模索し続けている表現者である。

役ではなく、生き様そのものがスクリーンに滲み出る。

それこそが、今作に流れる“リアルな熱”の正体なのだ。

🎥 主なキャストとその役柄

- 二階堂ふみ:踊り子を目指す少女・中津川くらら役。

夢と身体の限界、女性としての孤独と輝きを抱える存在。 - 神木隆之介:放送作家を志す男・山村誠一郎役。

言葉と現実の間でもがく“表現者”としての葛藤。 - 浜辺美波:神社の巫女・香月みやこ役。

“現実に縛られながらも、心は空を見ている”ような不思議な存在感。

これらのキャラクターたちは、ただ物語を進める“役”ではない。

彼ら一人ひとりの声、表情、目の奥にある物語が、

ドラマの奥行きを深く、静かに広げていく。

三谷幸喜は、こう語った。

「僕はこの作品を、自分自身の半自伝のように書いている」と。

だからこそ、彼らが演じるキャラクターは“登場人物”ではなく、

「三谷幸喜の分身たち」でもある。

そして気づく。

もしかしたら、彼らの迷いも葛藤も、僕たちの記憶とどこかで重なっているのかもしれないと──。

『楽屋はどこにあるのだろう』という問いが、今を生きる僕たちに残すもの

タイトルのこの言葉を、あなたはどう受け止めただろうか?

『楽屋はどこにあるのだろう』──。

それは、“舞台の裏側”を探す旅ではなく、“自分自身の本当の居場所”を探す旅なのかもしれない。

表に立つこと、認められること、夢を叶えること。

僕たちはつい、そのゴールだけを見つめてしまう。

でもその一歩手前──誰にも見られない場所で震えていた時間こそが、

実は一番“生きていた”のではないか、とこのドラマは静かに教えてくれる。

「夢を見ていた頃の自分に、もう一度会いに行く」

それがこの作品に込められた、最も深いメッセージだと思う。

演劇青年・久部三成が探している“楽屋”は、

かつて三谷幸喜自身が、渋谷の片隅で探し続けた場所でもあり、

僕たち視聴者が、人生のある瞬間にそっと立ち戻りたくなる“あの頃”でもある。

📌 このドラマが僕たちに残す“5つの余韻”

- 夢と現実の交差点に立ったことのあるすべての人へ

- 誰にも見せなかった時間こそが、自分の物語の核心だったという気づき

- 迷いながらも一歩踏み出す勇気をもらえる静かな衝撃

- “1984年”という時代が、なぜ今の僕たちに刺さるのかの理由

- もう一度、心の中の“楽屋”で深呼吸したくなるような余白

これは、ただのドラマじゃない。

人生という舞台に立つ前、僕たちが過ごしてきた時間の記録なんだ。

誰にも見せなかった努力、悔しさ、諦めかけた夢。

そのすべてが、“楽屋”という名の記憶の中に、今も確かに生きている。

そして今、僕たちはこう問い直される。

「本番を生きている“今の自分”は、あの楽屋に恥じないステージに立っているか?」

この問いが胸に残る限り、

きっとこのドラマは、ただの作品ではなく、“僕自身の物語”になっていく。

【まとめ】ドラマが終わっても、僕たちの“楽屋”はここにある

最初に聞いたときは、少し長くて不思議なタイトルだと思った。

『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』

けれど今は、その言葉がまるで“自分への手紙”のように胸に響いている。

人生という舞台に立つ前、僕たちが隠れていた場所。

誰にも見せられなかった不安、準備中の自分、諦めかけた夢。

それらすべてが、“楽屋”として記憶のどこかに存在していたんだと思う。

このドラマは、それを静かに思い出させてくれる。

菅田将暉が、二階堂ふみが、神木隆之介が、

そして三谷幸喜が、僕たちの忘れていた“はじまりの場所”へ連れていってくれる。

📝 僕の心に残った一文

「失敗しようがどうなろうが、先に進もうぜ」

──三谷幸喜のこの言葉に、僕の胸は少し熱くなった。

ドラマはやがて最終回を迎える。

でも僕たちの“楽屋”は、きっとこれからも必要だ。

焦らず、自分のタイミングでステージに出るために。

また準備を始めるその瞬間のために。

ドラマが終わっても、僕たちの“楽屋”はここにある。

そして、それを忘れない限り、僕たちは何度でもステージに立てる。

📢 あなたの“楽屋”は、今どこにありますか?

コメント欄やSNSで、あなたの“舞台裏”のエピソードをぜひ教えてください。

#楽屋ドラマ #もしもこの世が舞台なら #岸本湊人レビュー

よくある質問(FAQ)

Q. 『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』はどんなドラマですか?

1984年の渋谷を舞台に、夢を追う若者たちの葛藤と成長を描いた青春群像劇です。脚本は三谷幸喜さん、主演は菅田将暉さん。タイトルに込められた“舞台裏”の意味が、観る者の心を静かに揺さぶります。

Q. なぜ1984年の渋谷が舞台なのですか?

三谷幸喜さん自身が青春時代を過ごしたのが1984年の渋谷であり、リアルな空気感や当時の若者の葛藤を描ける舞台だからです。今の若者を描くのではなく、“自分が知っている青春”をリアルに再現するための選択です。

Q. 三谷幸喜×菅田将暉の共演は初めてですか?

過去に大河ドラマ『鎌倉殿の13人』で共演しており、今回の連ドラで再タッグとなります。三谷幸喜の脚本に菅田将暉がどう向き合うのか、俳優としての“覚悟”も問われる作品です。

📣 SNSでこの記事をシェアしよう

あなたの“楽屋”の記憶、語ってみませんか?

📌 おすすめハッシュタグ:

#もしもこの世が舞台なら

#三谷幸喜脚本 #菅田将暉主演

#ドラマで泣いた夜 #岸本湊人レビュー

何観ようか迷う…その**5分間**、実はすごく損しています。

あなたの貴重な時間を、最高のエンタメ体験に変えませんか?

『VIVANT』『鬼滅の刃』『SPY×FAMILY』…

話題作に乗り遅れて、友達との会話についていけない…

そんな小さなストレスを感じていませんか?

観たい気持ちはあるけど、

「どのサービスに入ればいいかわからない」

「無料期間中に解約するの、なんだか面倒くさそう」

そんな風に一歩踏み出せずにいるあなたへ。

もう、その悩みはすべて解決できます。

動画サービスを渡り歩いた私が、最終的にたどり着いた結論です。

それは、**あなたの「観たい!」をすべて叶えてくれる、国内最強のサービス**だからです。

他のサービスが有料でも、U-NEXTなら無料で見放題の作品が驚くほどたくさんあります。

27万本以上の作品が見放題。

さらに今なら、**最新映画に使える600円分のポイント**も無料でもらえます。

もう「観るものがない…」と悩む時間も、話題についていけない悔しさもありません。

「でも、本当に無料なの?」 「登録や解約は簡単なの?」

ご安心ください。

私自身が何度も確認しました。

- ✅ **31日間は追加料金が一切かかりません。**

- ✅ **スマホからたった3分で登録・解約が可能です。**

U-NEXTを試すのに、**リスクはゼロ**です。

唯一のリスクは、このキャンペーンを見逃して、いつまでも話題作に乗り遅れてしまうことだけです。

コメント