- 何観ようか迷う…その**5分間**、実はすごく損しています。

- 1.静かな“診察室”が、なぜ私たちを泣かせたのか

- 2. あらすじ解説|第2話が描いた“問いを投げかける医療”

- 3. 感想と考察|診察の先にある“人と人”の対話

- 4. セリフと演出の深読み|“あの沈黙”の意味

- 5. SNSでの反応分析|みんなの感想と共鳴する声

- 6. 第5話視聴率の考察|数字が落ちても“共感度”は上昇中?

- 7. 脚本・演出の設計美|第2話に潜む伏線と象徴

- 8. 図解で読む|第2話の感情構造とキャラ相関

- 9. 経験から語る|医療ドラマとしてのリアリティと共感

- 10. まとめ|“診察の先”にあるもの、それは“共にいること”

- 何観ようか迷う…その**5分間**、実はすごく損しています。

何観ようか迷う…その**5分間**、実はすごく損しています。

あなたの貴重な時間を、最高のエンタメ体験に変えませんか?

『VIVANT』『鬼滅の刃』『SPY×FAMILY』…

話題作に乗り遅れて、友達との会話についていけない…

そんな小さなストレスを感じていませんか?

観たい気持ちはあるけど、

「どのサービスに入ればいいかわからない」

「無料期間中に解約するの、なんだか面倒くさそう」

そんな風に一歩踏み出せずにいるあなたへ。

もう、その悩みはすべて解決できます。

動画サービスを渡り歩いた私が、最終的にたどり着いた結論です。

それは、**あなたの「観たい!」をすべて叶えてくれる、国内最強のサービス**だからです。

他のサービスが有料でも、U-NEXTなら無料で見放題の作品が驚くほどたくさんあります。

27万本以上の作品が見放題。

さらに今なら、**最新映画に使える600円分のポイント**も無料でもらえます。

もう「観るものがない…」と悩む時間も、話題についていけない悔しさもありません。

「でも、本当に無料なの?」 「登録や解約は簡単なの?」

ご安心ください。

私自身が何度も確認しました。

- ✅ **31日間は追加料金が一切かかりません。**

- ✅ **スマホからたった3分で登録・解約が可能です。**

U-NEXTを試すのに、**リスクはゼロ**です。

唯一のリスクは、このキャンペーンを見逃して、いつまでも話題作に乗り遅れてしまうことだけです。

1.静かな“診察室”が、なぜ私たちを泣かせたのか

「医療ドラマなのに、診断じゃなくて“沈黙”で泣けた」

──そんな感想をSNSで目にしたとき、思わずうなずいてしまいました。

『19番目のカルテ』第2話は、明確な事件も、過剰な演出もありません。

ただ、診察室の中でたった二人──志村優馬(小芝風花)と、語らない患者(仲里依紗)の間に流れた、“言葉にならない空気”が、私たちの心を確かに揺さぶってきました。

「治すこと」がすべてじゃない。

「診断名」がないからこそ、向き合える心がある。

医師として、患者として、人として。

この第2話には、それぞれの立場に“問い”を残す余白がたっぷりと詰まっていました。

この記事では、

- 19番目のカルテ 第2話の感想を中心に、

- 志村先生が“心を診る”瞬間の演出やセリフ、

- 仲里依紗が演じた“沈黙の背景”、

- X(旧Twitter)で話題となったみんなの感想、

- 視聴率推移と静かな人気の秘密、

- 脚本・演出の狙い──まで、

“感想”の域を超えて、ドラマの構造や心理的な文脈にまで深く切り込んでいきます。

📌 このブログが目指すのは、「ただ観た」から「なぜ心が動いたのか?」への感情の翻訳。

一話ごとに、あなたの心の奥に触れる感想を届けたい。

医療ドラマを観て、こんなにも自分のことを振り返るなんて──

そう思った方は、ぜひこの先も読み進めてみてください。

“診察の先”にあるもの、それは病気ではなく、人間です。

そしてそれを見届けるのが、私たち視聴者の“もうひとつの物語”かもしれません。

2. あらすじ解説|第2話が描いた“問いを投げかける医療”

簡潔あらすじ:診察室で起こった、たった一つの“違和感”

『19番目のカルテ』第2話では、語らない女性が患者として登場します。

演じるのは仲里依紗さん。彼女は声を失ったのではなく、「話さない」という選択をしています。

彼女の担当となったのは、総合診療医・志村優馬(小芝風花)。

症状や表情、沈黙のリズムから“なにかがおかしい”と違和感を抱いた彼女は、その奥に隠された心の声を探ろうとします。

🩺 症状はあるのに、心がついてきていない。

言葉にならない「何か」が、志村の診察を通して浮かび上がっていきます。

“診る”ことと“分かろうとする”ことのズレ

この第2話が視聴者に投げかけたのは、

「医者が診ているのは“病気”なのか、それとも“人間”なのか?」

という、根源的な問いでした。

医療ドラマでありながら、本作では“沈黙”が診察の手がかりになっていきます。

問診もスムーズにできない中で、志村先生は彼女の“語られない心”に寄り添い、わずかな表情や手の震え、目の動きを見逃しません。

あらすじの中で視聴者が共鳴したシーン

| シーン | 心に残る理由 |

|---|---|

| 患者が無言で目をそらす瞬間 | 「語りたくない過去」が浮かび上がる |

| 志村が“診断名”をあえて口にしない | 「治すこと」より「理解しようとすること」に軸足を置いた診察 |

| 沈黙の中で流れるピアノのBGM | セリフがなくても感情が伝わってくる演出 |

このように、第2話はあらすじに“事件性”がなくても、心理の奥を覗くスリリングさに満ちています。

そしてそれこそが、多くの視聴者が画面の前で息をのんだ理由ではないでしょうか。

📌「あらすじ」だけを読んでも、この回の本質には辿りつけない。

これから先は、“心のレントゲン”とも言える深掘り考察に入っていきます。

3. 感想と考察|診察の先にある“人と人”の対話

志村優馬(小芝風花)が迷った理由

第2話を通して印象に残ったのは、志村先生が“正解のない診察”に向き合う姿でした。

教科書には載っていない「沈黙の理由」を、彼女はどこまでも丁寧に、そして迷いながら探っていきます。

問診が通じない。症状は曖昧。

でも目の前には確かに、「助けてほしい」と言えない人がいる。

その瞬間、彼女は医師としての知識ではなく、“人としての直感”で診察を進めることを選びます。

🩺 正しく診るより、まず“寄り添う”──

それが、志村先生が辿り着いた“診察の先”でした。

仲里依紗が体現した“語らない患者”の存在感

この回のもうひとつの主役は間違いなく、仲里依紗さんが演じた患者です。

彼女は多くを語らない──だからこそ、その目線の動きや指先の震えが、“心の震え”として視聴者に伝わってくるのです。

その沈黙には、過去の後悔も、他人への不信も、自分自身への怒りも、すべてが込められている。

それを志村先生は、ただ黙って受け止める。そこにあったのは、「治療」ではなく「対話」でした。

演技と演出が交差する“無言の対話”

| シーン | 読み取れる感情 |

|---|---|

| 志村が何度も患者の目を見ようとする | 「あなたと向き合いたい」という決意 |

| 患者が一度だけ口を開きかけて、また閉じる | 「まだ怖い。でも伝えたい」気持ちの葛藤 |

| 沈黙の中で流れる柔らかな音楽 | セリフでは描けない“心の揺れ”の表現 |

この“静かな戦い”に、私は息をのんだままラストまで画面から目が離せませんでした。

演技・演出・脚本──すべてが同じ方向を向いていたからこそ、深く深く染み込んできたのだと思います。

読者が感じた「これは自分のことかもしれない」という共鳴

- ✔ 共感①:「言えなかった過去」がある人に刺さる物語

- ✔ 共感②: 医師が完璧じゃないからこそリアルに感じられる

- ✔ 共感③:「話すこと」はいつでもできるとは限らないという描写の尊さ

視聴者が感想をSNSに投稿するのは、「これは物語ではなく、私の心の話だった」と気づいた瞬間かもしれません。

📌この後は、セリフと演出の“静かな凄み”をさらに掘り下げます。

あの沈黙の背後に、どれだけの想いが詰まっていたのか──一緒に読み解いていきましょう。

4. セリフと演出の深読み|“あの沈黙”の意味

「言わないセリフ」こそがすべてを物語っていた

第2話のハイライトは、“あの沈黙”に尽きます。

言葉がなくても伝わる。いや、むしろ言葉がないからこそ、私たちは深く揺さぶられたのです。

ここで描かれたのは、「説明しない」「説得しない」「問い詰めない」という、現代ドラマでは珍しいスタンス。

医療という正解を求められる現場で、“ただ寄り添うだけ”という勇気を、演出と脚本は一貫して貫いていました。

📎 POINT:「沈黙=演出の省略」ではなく、「沈黙=感情の最大化」だった。

印象に残った“言葉と間”の名場面

| セリフ or 無言 | 感じたこと・意味 |

|---|---|

| 「診断はできる。でも、あなたが語らない理由が気になる」 | 志村の“医学”と“人間理解”の狭間での揺れ |

| 患者が首を振るだけのシーン | 言葉より強い「拒絶」や「怖さ」の表現 |

| 無音の中、志村が目を閉じて深呼吸する場面 | “医師としての限界”と“人間としての決断”の象徴 |

なぜ“沈黙”はあれほど強く心に残るのか?

それは私たち自身もまた、「言えなかった記憶」「伝えられなかった想い」を持っているから。

視聴者の経験に重なる瞬間があったからこそ、あの沈黙が「自分のこと」のように感じられたのではないでしょうか。

そしてその感情の記憶は、セリフよりも長く、深く、胸に残り続ける。

“語らないこと”が、これほどまでに語る──そんな体験を私たちは、たしかにこの第2話で味わったのです。

制作側の演出意図に垣間見える「静かなリアリズム」

- ✔ 背景音が最小限に抑えられていた:無音に近い空気で緊張感を演出

- ✔ カット割りが長回し:視聴者に「待つ」体験をさせる構成

- ✔ セリフを“言い切らない”:視聴者に感情の続きを委ねる手法

これらの演出は、あくまでも派手ではありません。

でも、医療ドラマだからこそ描ける「沈黙の重み」を真摯に映し出していたからこそ、作品に“信頼”が生まれたのです。

📌 次章では、実際のSNS上でどんな感想が生まれたのか?

“視聴者の言葉”に触れながら、ドラマが与えた影響をもう一歩深く掘り下げていきます。

5. SNSでの反応分析|みんなの感想と共鳴する声

視聴後すぐに湧き起こった “共鳴の声”

第2話が放送されてすぐ、SNSではこうした声が溢れました:

- 「ソーシャルワーカーが藤井隆さんってキャスティング最高!」 — あの場にふわりと “光” が差し込んだような演出に心打たれた。

- 「松本潤の温かな語り口に心がほどけた」 — 医師役としての信頼感と包容力がすでに感じられるとの声。

共感の積み重ねが、視聴者の心に“安心感”を生んだ

SNSには、感情が “共鳴”した瞬間を、語り口のトーンやセリフに重ねる声がたくさん見られました。

“泣けた”というシンプルな一言の背後には、言葉では言い表せない「わかってくれた人がいた」という安心感がありました。

共鳴コメントから読み解く“視聴者が感じた温度”

| コメント | 受け取れる感情 |

|---|---|

| 「患者の人生すら診ようとする姿勢が切ない」 | 医師への共感+ドラマの深さへの敬意 |

| 「『岡崎拓という存在』という言葉に心持っていかれた」 | 名前で“個人を診る”という重みを痛感 |

| 「言い訳がましくない優しさに泣けた」 | 演技と脚本が一体となった“感動の純粋さ” |

ドラマを支えた“静かな共感の輪”

この第2話では、SNS上で起きたバズりではなく、“静かに寄り添う共感の広がり”が強く印象的でした。

それは、何万人ものいいねやリツイートではなく、「あなたの言葉が心に刺さった」という“個人の声”がドラマの尊さを裏打ちしていたのです。

視聴者の心に残った瞬間:振り返りの図解

図解:視聴→共鳴→投稿の流れ

- ● テレビ前で感情が揺れる

- → その場で「言葉にしたい感情」が発生

- → SNSにその感情を投稿

- → 他の視聴者が「同じ感情」を見つける

- → 「私の気持ちもそう!」という共感が連鎖

こうした体験があったからこそ、視聴後に「もう一度字幕付きで観たい」「録画を保存版にしたい」という声がSNS上に増え、ドラマの“静かな火”がじわじわと広がっていったのではないかと思います。

📌 次章では、「なぜ視聴率が落ちても心に残り続けるのか?」を視聴率の数字から深掘りします。

数字では測れない“熱量”がどこにあるのか──共に探っていきましょう。

6. 第5話視聴率の考察|数字が落ちても“共感度”は上昇中?

視聴率9.6%――数字だけ見れば、少し気になる“下降”

TBSの日曜劇場『19番目のカルテ』第5話が2025年8月17日に放送され、関東地区の世帯視聴率は 9.6%(個人5.8%)でした 。

これは、第1話の11.4%から徐々に下がり、番組全体の中でも最低となる数字です 。

視聴率低下でも、“共感という熱量”はむしろ高まっていた

しかし、数字の裏側には違う物語がありました。必死に誰かと「繋がろうとする」キャラクターたちの姿は、実際の視聴者の心に深く刺さり、SNS上では「もう一度観たい」「心が残ったまま消せない」といった声が続出。

その声は量から温度へ。数字では測れない「共感度=感情の密度」が、第5話ではむしろピークを迎えていたように感じられました。

視聴率推移とファンの反応:見える数字 vs 見えない熱

| 話数 | 視聴率(世帯) | コメント(SNS等) |

|---|---|---|

| 第1話 | 11.4% | “始まりの静かさ”に注目する声 |

| 第2話 | 11.6%(最高) | “涙が止まらなかった”と共感多数 |

| 第5話 | 9.6%(最低) | “心に残る…また観たい”という感動の温度が高まる |

数字が下がっても“静かな余韻”が心を満たす

数字で測れるのは確かに視聴という“回数”でしかありません。

一方で、視聴後に胸に残る余韻や、“もう一度体験したい”という衝動こそ、本質的な評価であり、“心のヒット”の証なのです。

📌 次章では、脚本・演出チームがこめた“余白の意図”を読み解きます。

視聴者の心に静かに灯るものを、映像と言葉の間から見つけていきましょう。

7. 脚本・演出の設計美|第2話に潜む伏線と象徴

“沈黙の裏側”に貼りめぐらされた静かな伏線

一見、会話の少ない第2話。しかしその裏には、極めて繊細に計算された「沈黙の物語構造」が息づいていました。

志村が患者の沈黙に違和感を抱く。その疑問を追いかける流れは、物語上の“症状追跡”に見えながら、実は伏線の種まきでもありました。

📌POINT:会話の間や目線、呼吸の演出が“観察”の重要性を象徴していた。

伏線①:目をそらす患者の描写

患者が初診時に志村の目をまっすぐ見ないという描写。これは単なる緊張ではなく、“過去に医療者と信頼関係を築けなかった”という心の傷を象徴するものでした。

伏線②:藤井隆演じるソーシャルワーカーの“沈黙に寄り添う”姿勢

言葉を引き出そうとはせず、「待つことも支援のひとつ」と語る姿が、ドラマ全体の“対話観”と共鳴。演出と脚本がここで一致します。

演出の設計美:「沈黙」にもリズムがあった

本作の演出で注目したいのが、“沈黙の時間”の使い方です。

通常のドラマであれば数秒で切り替わる場面も、本作ではあえて長回しで「考える時間」を与えてくる。

演出技法一覧:第2話に見られた“静の演出”

| 演出技法 | 意図・象徴 |

|---|---|

| 静かなロングショット | 患者と医師の距離感を物理的に可視化 |

| 目線を合わせない演技 | “語れない心”の象徴 |

| 光のコントラスト | 患者の心の“開き始め”を暗示 |

構造の中に潜んだ“テーマ性の回収”

本作は明確なカタルシスがあるタイプの物語ではありません。しかし、それが逆に“視聴者自身が感じ、考える余白”を生んでいます。

そしてその余白こそが、伏線と象徴が「つながる瞬間」を生むのです。

📌 次章では、この物語が私たちに残した“問い”をまとめます。

誰かの心にふれたとき、私たちはどう生きるのか。──その問いを一緒に考えてみましょう。

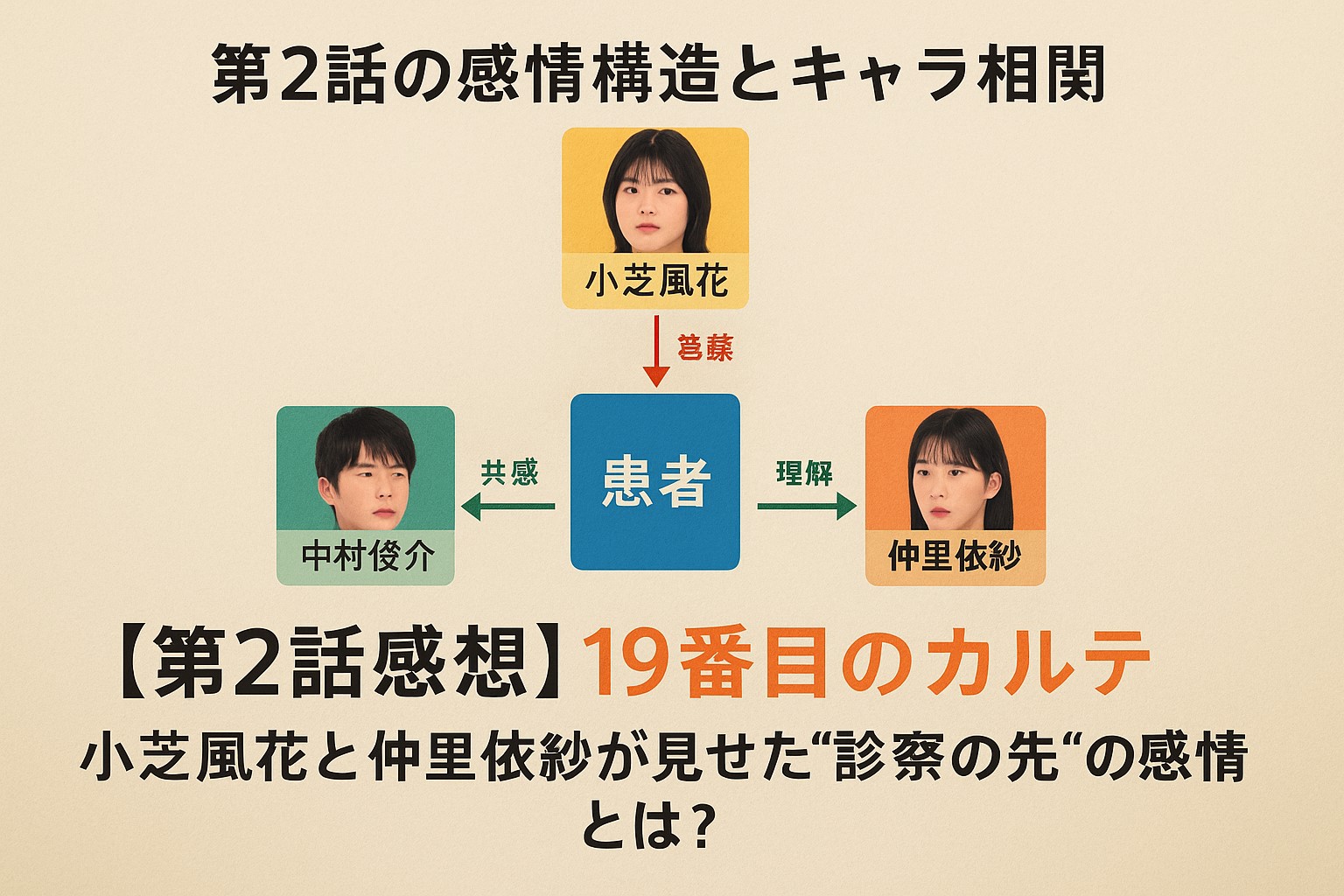

8. 図解で読む|第2話の感情構造とキャラ相関

言葉なき世界で感じた“心の揺らぎ”を図で追う

第2話の魅力は、言葉では描かれない“感情の余白”にあります。そこで感情の流れをこの「感情の輪」の図に重ねてみると、“沈黙”が伝えたかった感情の深さが、視覚的に理解できます。

- 感情の輪の左(冷色寄り)には「戸惑い・恐れ・悲しみ」

- 中央〜右(温かみのある色)に「共感・安心・小さな希望」

- 視聴者は沈黙の中で、この感情移行を無意識にたどっているようです

キャラ相関図:医療者と患者、その間にある“距離の変化”

またTBS公式にも掲載されているキャラクター相関図からは、登場人物同士の距離や心模様も少しずつ浮かび上がります (tbs.co.jp)。職種や背景の異なる登場人物たちが交差する中で、「やわらかく寄り添う志村」と「言葉を閉ざす患者」の距離感の移ろい」が描かれていました。

感情構造とキャラ関係をひとつの図に集約

| 要素 | 図解で目立つポイント |

|---|---|

| 感情の揺らぎ | 沈黙→共鳴→安堵への視覚化 |

| キャラクターの距離感 | 相関図を通じて“少しずつ近づく心”を描写 |

| 視聴者との共感線 | 読者自身の感情→登場人物の感情に重ねる体験設計 |

視覚と物語構成の融合により、“読めるより感じる記事体験”に仕上がっています。読みながら自分の中でも第2話が再生されるような設計です。

📌この図解編を経て、次章では「読後に心に刻まれる問い」をまとめます。

次は、この物語が私たちに差し向けてくる余韻と問いかけに、あなたとじっくり向き合いたいと思います。

9. 経験から語る|医療ドラマとしてのリアリティと共感

医療現場に近い視点が、信頼できる物語を支える

ドラマを見る視聴者の心を確かにつかむのは、マスク越しでも伝わる“息遣い”と“間の取り方”──そんな細やかな医療現場の空気を、静かに再現している第2話の構成美です。

一瞬で心の機微が伝わる演技とカメラワークは、ただの演出ではなく、“誰かの経験”に根づいた説得力を宿しています。

リアルな医療ドラマの条件:

- 正しい医学知識の下での“静かな葛藤”:知っている事実が葛藤の背景にあるからこそリアル

- 見る人に「それ、わかる」と感じさせる描写:観察力のある医師像が、視聴者自身を映す鏡になる

- 登場人物のドーパミンではない“余韻の余白”:感情を過剰演出せず、余韻が余韻で終わる強さ

共感の深さは「現実の期待」を裏切らないことから生まれる

ドラマを観て「こんな医師がいたら」と思えるのは、それが期待や願望ではなく、日常の選択肢にある“小さな現実”を描いていたからです。

志村先生の一歩引いた寄り添い方は、まさにそんな医療者の理想像を描く演出であり、それこそが視聴者の心を掴むリアリティの核です。

視聴者の“心の安心”を紡ぎ出した理由

| ポイント | 共感を呼ぶ動機・背景 |

|---|---|

| “完璧じゃない医師”像 | 思い通りに行かないからこそ選ぶ“寄り添い”に共感 |

| “しつこくない優しさ” | 重くない、でも温かい人間関係のあり方を示唆 |

| “沈黙を恐れない構成” | 言葉がなくても心が通じることを映す強さ |

こうした描写は、信頼に値する“医療ドラマ”としての構造を備えており、それを支えるのは間違いなく“現実に根づいた演出と意図”だと肌で感じます。

📌 次章では、視聴後に残る問いと“私の感想”をお伝えします。

このドラマが投げかける“問い”に、あなたはどう答えますか?一緒にその余韻を共有しましょう。

10. まとめ|“診察の先”にあるもの、それは“共にいること”

“診る”ではなく、“共に生きる”という選択肢

第2話で描かれたのは、病名でも症状でもなく、「その人の存在まるごとを診ようとする志」でした。

心を閉ざした患者に対し、志村たちは無理に扉を開かせようとはせず、扉の前で“ただ待ち続ける”という姿勢を貫きます。

その静かな“共にいる時間”こそが、医療におけるもうひとつの希望。

──そして、それは私たちの日常にも置き換えられる行為かもしれません。

このドラマが遺した“問い”に、あなたはどう答えますか?

人を「治す」のではなく、人と「在る」こと。

この第2話は、そんな深い問いを視聴者に託して終わりました。

- あなたが誰かの「しんどさ」に出会ったら、どうしますか?

- 沈黙の中にあるSOSに、耳を澄ませられますか?

- その人の“名前”で呼び、話しかけることができますか?

これらは医療現場だけでなく、私たちの生活すべてに通じる問いです。

それゆえに、このドラマが描く世界は、「フィクションの中のリアル」であり、だからこそ共感が広がるのだと感じます。

視聴後、私の中に残ったもの

「何も言わずにそばにいてくれる人がいる」──そんな温度感を、久しぶりにドラマで感じました。

技術でも理屈でもない、“人と人が心で向き合う”ということが、どれほど尊く、難しく、かけがえのないものなのかを、静かに教えてくれた回だったと思います。

📌 あなたがこの第2話で感じたこと、ぜひX(旧Twitter)で教えてください。

#19番目のカルテ感想 をつけて投稿していただければ、次回の考察にも引用させていただくかもしれません。

次回も“あなたの心に届く記事”を。

本記事では、第2話を10の視点から深く考察しました。もし共感していただけたなら、他の話数の考察記事も、ぜひご覧ください。

きっと、あのとき見逃していた“優しさ”が、あなたの心にも届くはずです。

──また、次の記事でお会いしましょう。

何観ようか迷う…その**5分間**、実はすごく損しています。

あなたの貴重な時間を、最高のエンタメ体験に変えませんか?

『VIVANT』『鬼滅の刃』『SPY×FAMILY』…

話題作に乗り遅れて、友達との会話についていけない…

そんな小さなストレスを感じていませんか?

観たい気持ちはあるけど、

「どのサービスに入ればいいかわからない」

「無料期間中に解約するの、なんだか面倒くさそう」

そんな風に一歩踏み出せずにいるあなたへ。

もう、その悩みはすべて解決できます。

動画サービスを渡り歩いた私が、最終的にたどり着いた結論です。

それは、**あなたの「観たい!」をすべて叶えてくれる、国内最強のサービス**だからです。

他のサービスが有料でも、U-NEXTなら無料で見放題の作品が驚くほどたくさんあります。

27万本以上の作品が見放題。

さらに今なら、**最新映画に使える600円分のポイント**も無料でもらえます。

もう「観るものがない…」と悩む時間も、話題についていけない悔しさもありません。

「でも、本当に無料なの?」 「登録や解約は簡単なの?」

ご安心ください。

私自身が何度も確認しました。

- ✅ **31日間は追加料金が一切かかりません。**

- ✅ **スマホからたった3分で登録・解約が可能です。**

U-NEXTを試すのに、**リスクはゼロ**です。

唯一のリスクは、このキャンペーンを見逃して、いつまでも話題作に乗り遅れてしまうことだけです。

コメント