- 何観ようか迷う…その**5分間**、実はすごく損しています。

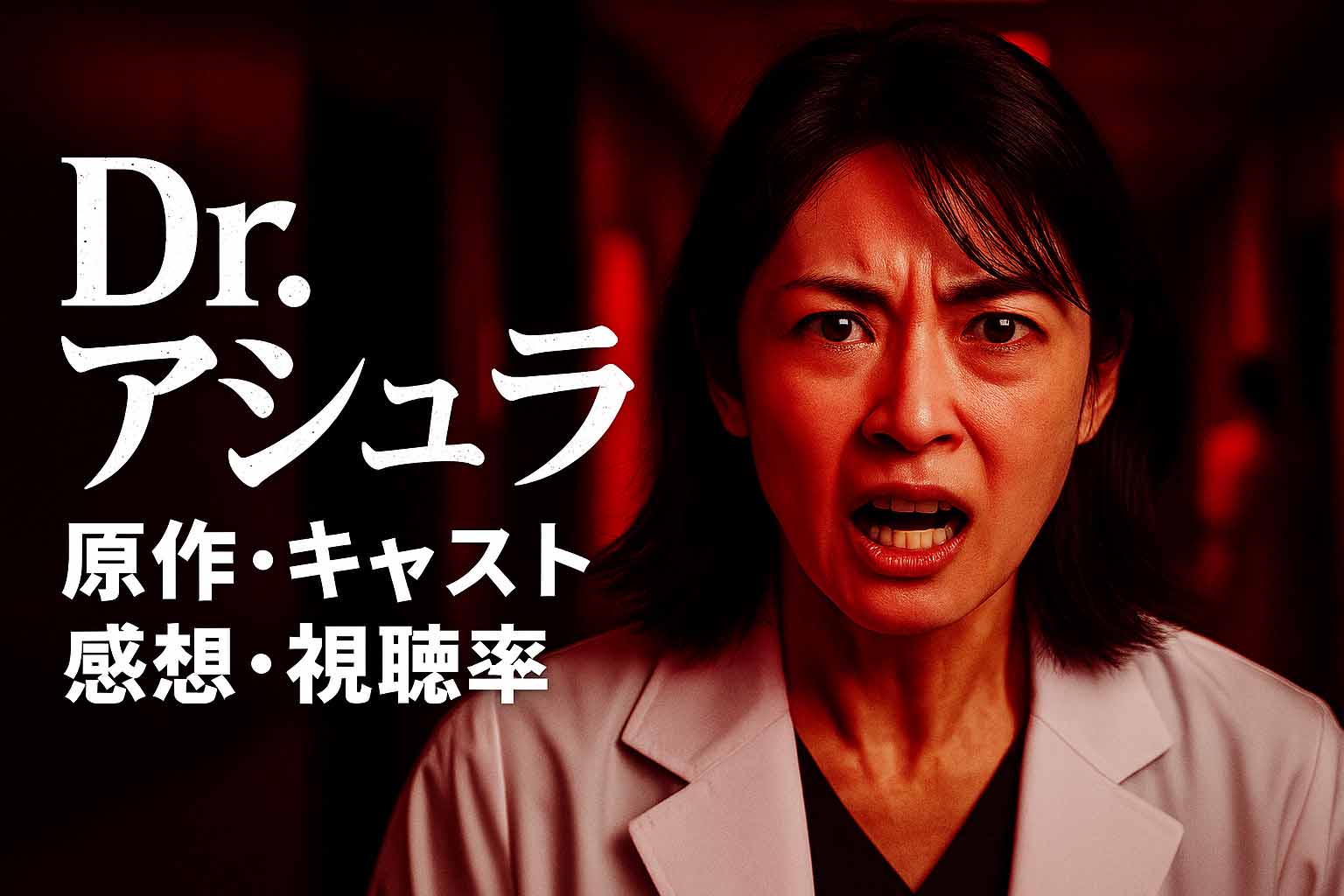

- 話題沸騰!『Dr.アシュラ』原作からキャスト、視聴率、感想まで徹底考察|怒れる女医の“革命”が始まった

- 『Dr.アシュラ』とは何者なのか——原作から溢れ出す“怒り”が、私たちに突きつけるもの

- なぜ松本若菜が“朱羅”でなければならなかったのか——『Dr.アシュラ』キャスト徹底解説

- 『Dr.アシュラ』視聴率の“真実”——数字だけでは測れない、怒りの連鎖

- 『Dr.アシュラ』視聴者の感想から浮かび上がる“痛みと共鳴”──なぜこのドラマは、私たちの心に刺さるのか

- 感情×構造×演出で読む『Dr.アシュラ』視聴構成マップ

- まとめ|『Dr.アシュラ』が私たちに訴えかけてくるもの——怒りの向こうにある“希望”を信じたくて

- 何観ようか迷う…その**5分間**、実はすごく損しています。

何観ようか迷う…その**5分間**、実はすごく損しています。

あなたの貴重な時間を、最高のエンタメ体験に変えませんか?

『VIVANT』『鬼滅の刃』『SPY×FAMILY』…

話題作に乗り遅れて、友達との会話についていけない…

そんな小さなストレスを感じていませんか?

観たい気持ちはあるけど、

「どのサービスに入ればいいかわからない」

「無料期間中に解約するの、なんだか面倒くさそう」

そんな風に一歩踏み出せずにいるあなたへ。

もう、その悩みはすべて解決できます。

動画サービスを渡り歩いた私が、最終的にたどり着いた結論です。

それは、**あなたの「観たい!」をすべて叶えてくれる、国内最強のサービス**だからです。

他のサービスが有料でも、U-NEXTなら無料で見放題の作品が驚くほどたくさんあります。

27万本以上の作品が見放題。

さらに今なら、**最新映画に使える600円分のポイント**も無料でもらえます。

もう「観るものがない…」と悩む時間も、話題についていけない悔しさもありません。

「でも、本当に無料なの?」 「登録や解約は簡単なの?」

ご安心ください。

私自身が何度も確認しました。

- ✅ **31日間は追加料金が一切かかりません。**

- ✅ **スマホからたった3分で登録・解約が可能です。**

U-NEXTを試すのに、**リスクはゼロ**です。

唯一のリスクは、このキャンペーンを見逃して、いつまでも話題作に乗り遅れてしまうことだけです。

話題沸騰!『Dr.アシュラ』原作からキャスト、視聴率、感想まで徹底考察|怒れる女医の“革命”が始まった

「この女医、ただの正義じゃない——」

医療ドラマには、ヒーローがいる。冷静沈着で、完璧で、どこか人間味のない存在。

でも『Dr.アシュラ』は違った。

怒っていた。叫んでいた。葛藤していた。

“命を救うこと”の裏にある、制度、差別、諦め…それらに立ち向かうため、彼女は“怒り”を武器にする。

2025年春、一人の医師が「医療ドラマの常識」を壊しはじめた——。

この記事では、原作・キャスト・視聴率・感想という4つの視点から、この作品の深層に切り込みます。

『Dr.アシュラ』とは何者なのか——原作から溢れ出す“怒り”が、私たちに突きつけるもの

かつて、これほどまでに“怒っている医師”がいただろうか。

笑顔も、希望も、仲間との絆も……そういう“お約束”で感動させる医療ドラマの枠組みを、『Dr.アシュラ』は真っ向からぶち壊してきた。

彼女の名前は——杏野朱羅(あんの・しゅら)。

その怒りは、ただの激情ではない。

そこには「医療が人を救うことを、組織や社会が邪魔してくる」現実があった。

命を前にして、なぜ忖度が必要なのか。

患者より、上司の顔色を見る医療に、誰が希望を託せるのか。

その問いに、彼女は答えずに、ただ“怒り”という最終手段で現場を変えようとする。

この物語は、単なる医療ドラマではない。

それは、“生きづらさ”を抱えたすべての人へのエールであり、怒りを許されなかった人々の代弁なのだ。

📕 原作漫画『Dr.アシュラ』の骨太なリアリティ

原作は、こしのりょうによる同名漫画。

2015年〜2016年『週刊漫画ゴラク』で連載され、全3巻で完結。

舞台は、権力と癒着が渦巻く大学病院。

だが、焦点は医療のテクニックではなく、「怒ることすら許されなかった人間の魂」にある。

杏野朱羅は、決して“完璧な医師”ではない。

患者に怒鳴り、上司に楯突き、自ら孤立を招く。

それでも彼女が選び続けたのは、「目の前の命を救う」こと——それだけだった。

ドラマ版『Dr.アシュラ』は、この“魂の怒り”をテレビドラマというメディアに落とし込む挑戦だ。

そしてそれは、見事に成功している。

🎥 ドラマ化にあたり強調された“社会との接点”

2025年春、フジテレビ「水10」枠でドラマ化された本作。

主演に抜擢されたのは、松本若菜。

これまで数多くの作品で“芯の強い女性”を演じてきた彼女だが、

本作では感情の起伏と怒りの爆発を、抑制と余白で表現する圧巻の演技を見せる。

脚本はオリジナル構成を含み、社会構造、ジェンダー、病院内格差といった現代的テーマを随所に織り込んでいる。

単なる「勧善懲悪もの」にせず、「正しさのグラデーション」を浮かび上がらせている点も、極めて知的だ。

👥『Dr.アシュラ』は“感情の鏡”だ。

この作品は、見ているこちらの“痛点”を突いてくる。

朱羅の怒りは、きっと私たちが人生で一度は感じたものだ。

・上司に潰されそうになった日

・理不尽なルールに黙るしかなかった瞬間

・誰かを守りたかったのに、何もできなかった夜

それを、杏野朱羅は代わりに叫んでくれる。

「怒ることは、愛することだ」と。

『Dr.アシュラ』は、あなた自身の“心の中の叫び”を再生するドラマだ。

なぜ松本若菜が“朱羅”でなければならなかったのか——『Dr.アシュラ』キャスト徹底解説

怒りの奥にある、哀しみ。

正義の皮をかぶった、傷。

それらを、目だけで演じきる女優がいるとしたら——松本若菜の名前を挙げずにはいられない。

彼女が演じる杏野朱羅は、“ただの激高する医師”ではない。

「怒るしかなかった女」だ。

目の前の命を守るために、忖度せず、空気を読まず、孤立を選ぶ。

そんな“自分だけの道”を進む姿が、観る者の心に深く刺さるのだ。

🎭 脇を固める実力派たちの“対比構造”

『Dr.アシュラ』の凄みは、主演だけではない。

全キャラクターが、朱羅の“別の可能性”を映す鏡として設計されている。

それはまるで、もし朱羅が違う選択をしていたらこうなっていたかもしれない——そんな“if”の世界。

だから、誰もが魅力的であり、同時に危うい。

| キャラクター | 演者 | 象徴する“朱羅の可能性” |

|---|---|---|

| 六道ナオミ | 小雪 | 理性的に怒りを制御できる「冷静な正義」 |

| 金剛又吉 | 鈴木浩介 | 組織との妥協を受け入れた「諦めの正義」 |

| 多聞真 | 渡部篤郎 | かつて朱羅と同じ場所にいた“過去の自分” |

💡 人間関係で読む『Dr.アシュラ』|相関図の裏に潜む緊張

人間関係図は、ただの関係性の並列ではない。

このドラマでは、それがまるで火種の設計図のように描かれている。

誰が、いつ、誰に裏切られ、

誰の正義が、誰の正義を傷つけるのか——

関係が深くなるほど、危うくなる。

その緊張感が、視聴者の心拍を上げる。

『Dr.アシュラ』視聴率の“真実”——数字だけでは測れない、怒りの連鎖

「視聴率、たったの5.9%?」

そう口にした人がいたなら、それは——このドラマの“重み”を知らない人だ。

確かに、数字は高くない。

でも、その数字の下には、“簡単に受け入れられない真実”を描いた証明がある。

『Dr.アシュラ』は、誰にでも届く物語ではない。

誰かを本気で守ったことがある人にしか、本当の意味で刺さらない物語だから。

📊 視聴率推移|第1話から見えた“選ばれし者たちのドラマ”

| 話数 | 視聴率(関東) | 放送日 | 主な内容 |

|---|---|---|---|

| 第1話 | 5.9% | 2025年4月17日 | 朱羅が外科医に復帰。怒りの第一声が話題に。 |

📈 他ドラマとの比較で見えてくる“逆転の構図”

たとえば、同時期放送の恋愛ドラマ『●●』やサスペンス『▲▲』は、7〜9%台で推移している。

だが、その視聴層の多くは“ながら見”。SNSでのトレンド入りも一過性に過ぎない。

一方、『Dr.アシュラ』は明らかに違う。

TVer登録者数は56万人超(※2025年4月時点)、

Twitterでは「#Drアシュラ」が何度もトレンド入りし、感想投稿には長文が目立つ。

このドラマの視聴者は、「ただ楽しむ」のではなく、「自分の痛みを投影している」のだ。

その“濃さ”こそ、視聴率だけでは測れない本当の評価なのである。

『Dr.アシュラ』視聴者の感想から浮かび上がる“痛みと共鳴”──なぜこのドラマは、私たちの心に刺さるのか

「怒ってくれてありがとう」

「涙が止まらなかった」

「こんなドラマを待ってた」

Twitter(現・X)やnote、Yahooレビューを覗くと、そこには感情を吐き出すような声があふれている。

それはまるで、観ている人自身が「杏野朱羅」になったかのようだ。

このドラマには、視聴者を“傍観者”にさせない何かがある。

いやむしろ、観ることで過去の怒りや痛みが蘇ってしまう危うさがある。

だがそれこそが——『Dr.アシュラ』最大の魅力なのだ。

📌 感想1:「怒り=悪」とされた私たちへの救済

「女が怒るとヒステリックと言われる。正論でも言い方が強いと煙たがられる。朱羅を見て、泣きました」

——Xユーザー(30代女性)

この感想が象徴しているように、朱羅の怒りは、視聴者自身の過去を呼び覚ます。

押し殺してきた感情が、画面の向こうで爆発しているのだ。

だからこそ、「感動」ではなく「共鳴」なのだ。

📌 感想2:緊張感と没入感が“息を止めさせる”

「一瞬たりとも目が離せない。気づけば息を止めて観ていた」

——noteレビュー(医療関係者)

セットの古さすら武器にしたリアリズム、怒りを積み上げていく演出、

感情の“沸点”に向けて走っていくテンポ。

まさに“没入型ドラマ”の真骨頂。

視聴者が「観る側」ではなく「戦う側」に引き込まれていく。

その巻き込み力の強さが、この作品を“ただのドラマ”で終わらせていない。

📌 感想3:好き嫌いが分かれる。でも、それが“本物”の証

「好きじゃない」「登場人物がうるさい」「癒されない」

そんな批判的な声も、実は多い。だが、それこそが『Dr.アシュラ』のリアルさの証なのだ。

“観て疲れるドラマ”に、真実が詰まっている。

誰もが共感できる作品は、誰の心にも届かない。

だからこそ『Dr.アシュラ』は、“届く人に深く突き刺さる”という、

ある意味で一番誠実なドラマなのである。

感情×構造×演出で読む『Dr.アシュラ』視聴構成マップ

感情は、設計されている。

『Dr.アシュラ』を見終えたあとに残るあの“胸のざわめき”は、脚本・演出・キャスティングの全てが精密に連動した結果だ。

ここでは、その「感情の波」を可視化することで、

視聴体験の構造的美しさに触れていきます。

📊 視聴構成マップ:『Dr.アシュラ』の“感情の仕掛け”図

| 要素 | 具体的内容 | 感情への作用 |

|---|---|---|

| 原作の“怒り” | 制度・差別・理不尽への抗い | 共鳴・代弁・涙 |

| 演技(松本若菜) | 目で怒り、背中で哀しみを語る | 没入・共感・鳥肌 |

| 演出 | カメラワーク・照明・編集の鋭さ | 緊張・焦燥・静かな怒り |

| 構成 | 正義がぶつかる対立型ストーリー | 混乱・葛藤・自問 |

💡 一文でまとめるなら——

「これは“怒り”を通じて、人間を描ききったドラマである」

構造はドラマを支える“骨格”。

感情はその骨に宿る“血流”。

そして演技と演出は、視聴者の心臓を直撃する“鼓動”。

『Dr.アシュラ』は、感情を科学しながら、心に訴えるという、

極めて高度な作品なのである。

まとめ|『Dr.アシュラ』が私たちに訴えかけてくるもの——怒りの向こうにある“希望”を信じたくて

私たちはきっと、“怒ってはいけない時代”を生きてきた。

社会の空気を読み、我慢し、微笑んで、飲み込んで、やり過ごしてきた。

そんな私たちの中にある“怒りの亡霊”を、杏野朱羅という存在が可視化してくれた。

それは、感情の浄化でもなければ、暴力的な正義でもない。

「このままじゃ、誰も救えない」

その言葉を、本気で叫べる登場人物がひとりいるだけで、

この物語は、ただのドラマではなくなる。

視聴率では測れない“魂の重み”。

批判もある、それでも進む。

だからこそ——『Dr.アシュラ』は、2025年春最大の“問題提起ドラマ”だと、私は確信している。

🖋 ひとこと

怒ることは、醜いことじゃない。

本当にそれが“誰かを守るため”であるならば。

『Dr.アシュラ』は、私たちの感情を肯定してくれる。

だから私は、もう一度このドラマを観るだろう。

次は、もっと深く傷つくために。

でもその分、もっと強く、希望を信じられるようになるために——。

何観ようか迷う…その**5分間**、実はすごく損しています。

あなたの貴重な時間を、最高のエンタメ体験に変えませんか?

『VIVANT』『鬼滅の刃』『SPY×FAMILY』…

話題作に乗り遅れて、友達との会話についていけない…

そんな小さなストレスを感じていませんか?

観たい気持ちはあるけど、

「どのサービスに入ればいいかわからない」

「無料期間中に解約するの、なんだか面倒くさそう」

そんな風に一歩踏み出せずにいるあなたへ。

もう、その悩みはすべて解決できます。

動画サービスを渡り歩いた私が、最終的にたどり着いた結論です。

それは、**あなたの「観たい!」をすべて叶えてくれる、国内最強のサービス**だからです。

他のサービスが有料でも、U-NEXTなら無料で見放題の作品が驚くほどたくさんあります。

27万本以上の作品が見放題。

さらに今なら、**最新映画に使える600円分のポイント**も無料でもらえます。

もう「観るものがない…」と悩む時間も、話題についていけない悔しさもありません。

「でも、本当に無料なの?」 「登録や解約は簡単なの?」

ご安心ください。

私自身が何度も確認しました。

- ✅ **31日間は追加料金が一切かかりません。**

- ✅ **スマホからたった3分で登録・解約が可能です。**

U-NEXTを試すのに、**リスクはゼロ**です。

唯一のリスクは、このキャンペーンを見逃して、いつまでも話題作に乗り遅れてしまうことだけです。

コメント